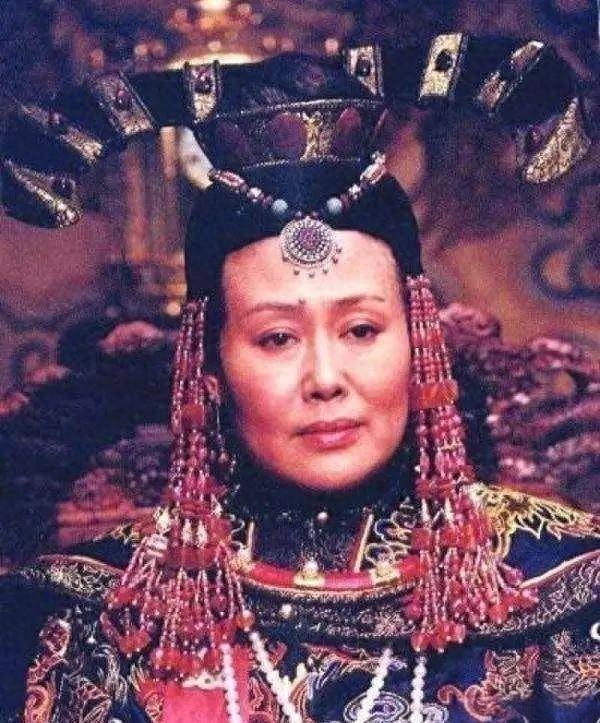

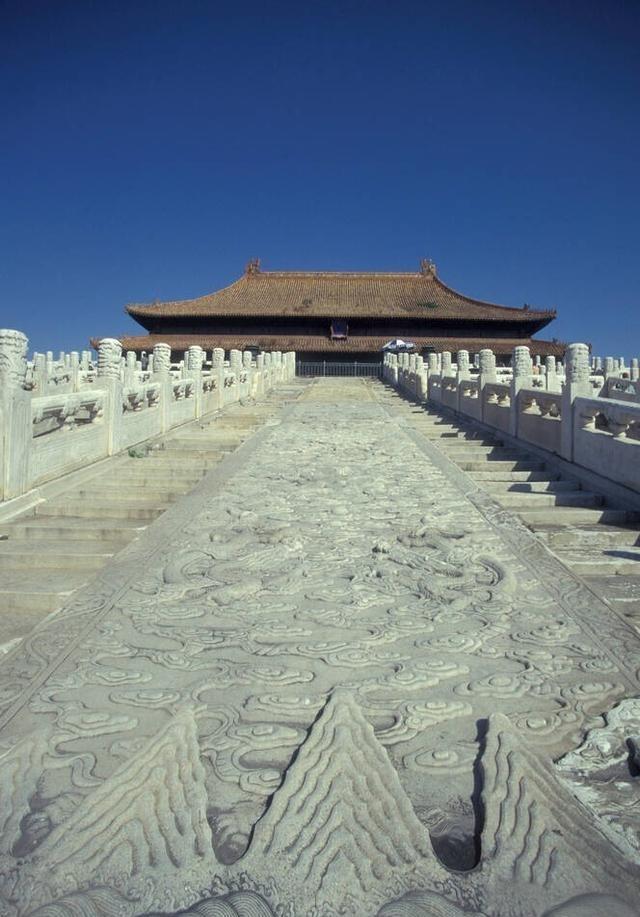

为什么古代皇帝宁愿重用舅舅而不重用叔伯? 清宫的深院里,一纸遗诏藏着多少权谋?康熙晚年,皇子们明争暗斗,四阿哥胤禛的舅舅隆科多为何成了关键棋子?叔伯辈的血脉亲近,却让皇帝寝食难安,这背后藏着怎样的家族逻辑?外戚的忠诚,能否稳住摇摇欲坠的江山? 舅舅重用起来心安理得,因为他没皇位那份资格。他的家族靠着皇后的恩宠过日子,利益跟皇室绑一起,但要真想越线,宗室的叔伯们立马跳出来堵路。舅舅的野心在外头听着就别扭,舆论一棒子打死,说他破坏宗法秩序,名不正言不顺。叔伯可不一样,他们血脉相连,手里常握着封地军权,资源足,威望高。要是他们动心思,新皇帝单打独斗难敌,因为这事儿在外人眼里就是家族内部调整,臣子们多半吃瓜看戏,不会全力帮腔。 清朝康熙帝的例子最典型。他在位六十一年,晚年皇子们党争激烈,大阿哥、二阿哥、四阿哥、八阿哥、十四阿哥轮番上阵。康熙选隆科多,就是看中他这层舅舅关系。隆科多是佟佳氏家族的,康熙的德妃是他的姐姐,所以对四阿哥胤禛来说,他是货真价实的舅舅。康熙早年就提拔隆科多,从副都统干到步军统领,管着宫禁安保。隆科多没卷进皇子结党,他跟大阿哥走近点,但康熙信他不会乱来。这人办事稳,康熙六十一年十一月,病情急转直下,隆科多守在畅春园,记录康熙口谕,确保遗诏传给胤禛。 康熙六十一年十一月十三日,康熙崩逝,隆科多第一时间宣布诏书,宣读皇位归四阿哥胤禛。十四阿哥允禵那时在西北带兵,军功赫赫,本也有继承资格,他回京的队伍刚起步,就接到消息,只能止步。宗室内部虽有不满,但没人公开挑战,因为隆科多的舅舅身份让这事儿成了外戚辅佐的正道,不会闹出大乱子。要是换成叔伯站出来改诏书,那可就名正言顺了,舆论顶多说句自家事,其他阿哥和大臣们多半认账。隆科多这步棋,帮胤禛稳住了大局,避免了宗室倾轧扩大化。 雍正即位后,很快就显出这用人法的效用。他通过隆科多控制禁军,诏书颁布得滴水不漏,朝堂臣僚虽议论十四阿哥的军威,但没人敢站队质疑。雍正上台第一年,就整顿吏治,强化中央集权,这离不开舅舅的助力。不过雍正也不是傻子,隆科多后来有点飘,雍正觉得他软弱可欺,1725年下半年就把他圈禁了,罪名是结党营私。这不改了重用舅舅的初衷,只是防患于未然。历史上,这样的舅舅策略在汉代的王莽外戚乱政里翻车过,但清朝用得稳,帮王朝续了命。 从大处看,这事儿反映了封建王朝的用人智慧。皇帝得防着宗室坐大,舅舅像个外援,忠诚度高,风险低。叔伯亲是亲,可竞争起来狠,容易酿祸。清廷靠这法子,康熙到乾隆,帝国治理越发严密,社会稳定了,百姓日子好过了。这跟我们今天讲的集中统一领导一个理儿,都得把权力捏牢,防小圈子乱套。 总的来说,皇帝重用舅舅不重用叔伯,是家族血脉和权力逻辑的权衡。舅舅的隔代亲,让他们更像臣子;叔伯的同根血,让他们成对手。康熙雍正的交接,隆科多就是那根定海神针,稳住了大局。