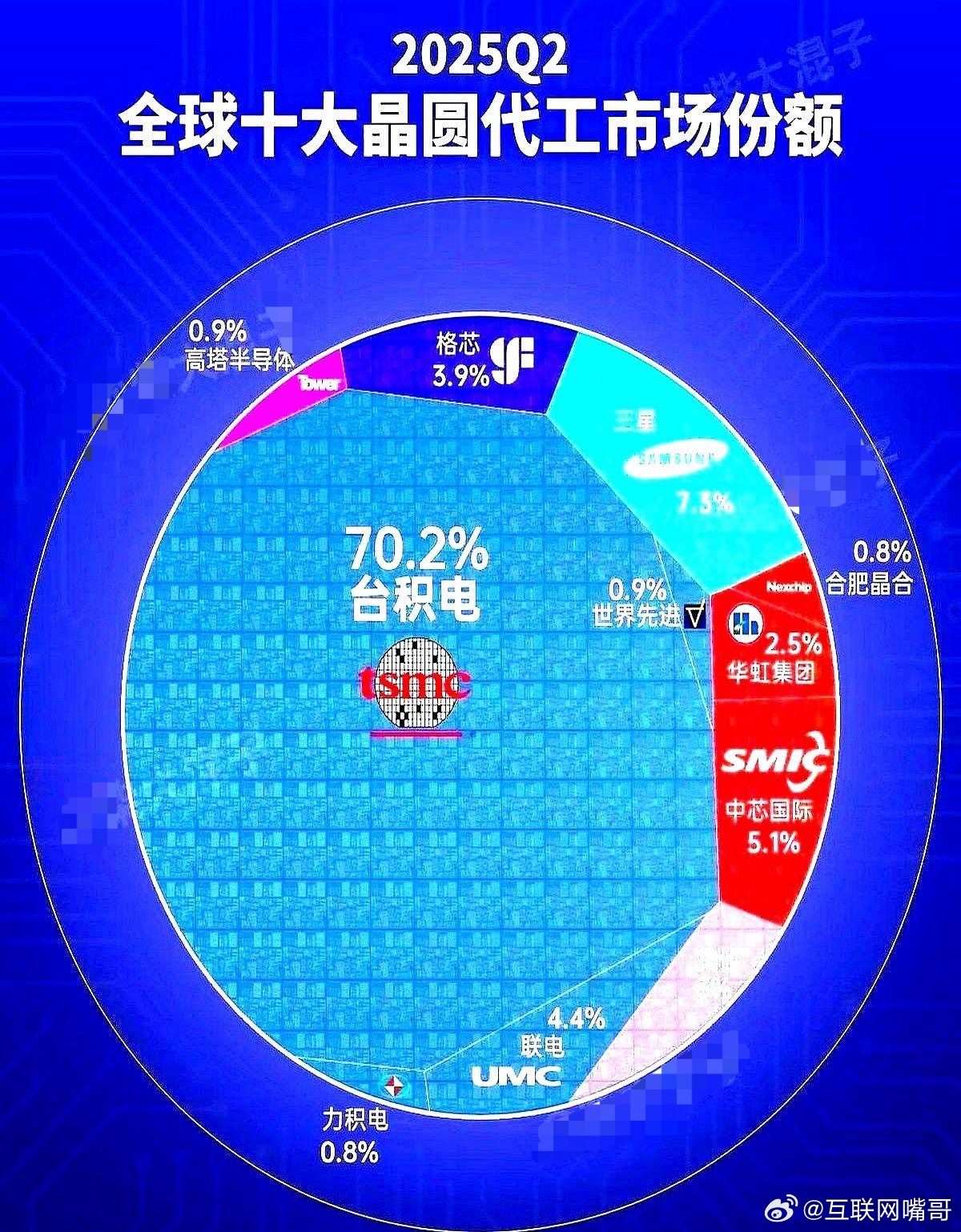

真正卡中国芯片脖子的,不是美国也不是日本,而是国内那些跪着挣快钱的买办集团!很多商企将利润看作第一位,自己没就去买、去租,忽视自主研发,才以至于之前会受人所限…… 芯片业卡脖子,谁是真凶?表面看美国制裁、日本封锁来势汹汹,可深挖下去,国内那些一心赚快钱的买办集团,才是把技术命脉拱手让人的罪魁祸首。他们的短视心态,能否逆转? 中国芯片产业起步不算早,六十年代就开始摸索半导体技术,那时候科研条件简陋,但国家意志坚定,逐步建起基础。改革开放后,外来产品涌入,带来便利的同时,也让一些企业养成依赖习惯。2017年数据表明,集成电路自给率只有38.7%,进口依赖超过六成,尤其是高端货,几乎全靠国外。 外部环境确实恶劣,美国出口管制频频出手,日本掌控关键设备,瓦森纳协定像一道墙,挡住先进光刻机等流入,导致国内生产线多用二手货,工艺落后。 2018年4月,中兴通讯因美国禁令,供应链中断,公司业务停摆,只能缴罚款求和。2019年5月,华为上实体清单,麒麟芯片生产受阻,手机业务大受影响。这些事儿闹得沸沸扬扬,让人看到外部封锁的狠劲儿。可话说回来,要是内部早点自强,哪至于这么被动?一些企业高层就爱算小账,觉得研发花钱多、见效慢,不如直接进口划算,结果把核心技术捏在别人手里。 国内买办集团的短视,才是芯片业的最大隐忧。这些家伙把利润当成命根子,没技术就买、就租,从不认真搞自主研发。典型例子就是九十年代的联想集团。倪光南1939年生于香港,1961年从南京工学院毕业,进入中科院计算所,参与119机研制。 八十年代,他开发联想汉卡,到1994年卖出16万套。1989年,286微机在汉诺威展会上卖了2000多台。1992年,他提出自主CPU项目,想摆脱国外依赖。 但高层算账,研发成本高、周期长、风险大,远不如从英特尔买现成的好。提案被否,1995年倪光南丢了总工职位,1999年彻底离开联想。 离开后,他加入方舟科技,2001年7月推出方舟1号,虽然软件生态跟不上,没大规模用,但开了自主芯片的头。 这种心态在行业里不罕见,当年全球工艺到7纳米,我们还卡在28纳米,性能差一大截,自研货卖不动,企业就懒得投钱。专利壁垒厚实,三星、台积电攒了堆知识产权,加上国际协定,突破难上加难。企业一想,进口再封装,就能赚翻,何乐而不为?可这路子走下去,技术永远是人家的,一旦封锁,就傻眼了。 中兴和华为的教训,血淋淋地摆在那儿。买办思路害人不浅,技术依赖深了,外部一翻脸,企业就瘫。国家早有警觉,倪光南当年就喊自主研发是出路,可企业只顾眼前小利,没听进去。直到制裁来了,才后悔莫及。好在危机逼出变革,国家设集成电路产业基金,砸下千亿资金。 中芯国际加紧赶工,2019年实现14纳米量产,2025年上半年营收涨23.1%,净利润增39.8%,产能利用率达92.5%,5nm开发中,虽成本比台积电高50%,但步子稳。 华为麒麟芯片,时隔四年重出江湖,2025年9月麒麟9020亮相,性能提升36%,用自研泰山架构,小核能效升50%。 龙芯中科2025年6月发布3C6000系列,性能对标英特尔第三代至强,单芯片16核,支持128线程,2K3000等处理器也上新。 这些进展虽落后国际5到10年,但设计制造在爬坡。2025年,中国芯片自给率预计突破70%,从2019年的30%大步迈进。 话说回来,真正卡脖子的,还是内部短视。买办集团的拿来主义,图省事儿,却把命根子交给别人。技术差距、市场压力、国际封锁,都是实打实的难题,研发得花真金白银,得有耐心熬。企业不能全怪,政策也得跟上,资金、人才、产业链齐发力。最关键,企业得换脑子,别老盯着快钱,得有长远眼光。 中国芯片自立,是国家战略大棋。坚持自主创新,就能破局。企业转变思路,国家政策护航,产业才能腾飞。未来,自给率上去了,高端工艺追上了,我们就不怕卡脖子了。