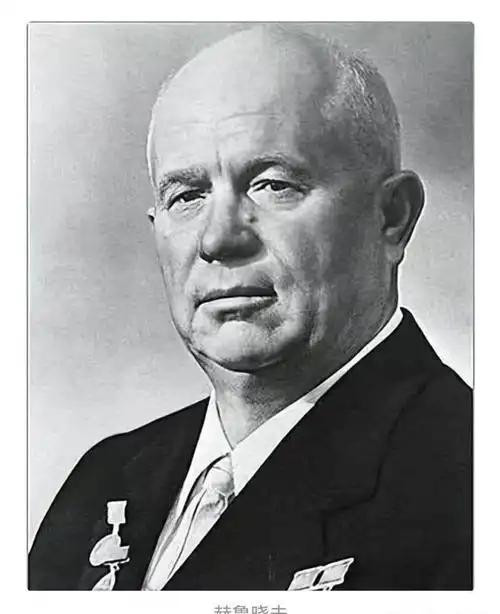

赫鲁晓夫对中国三大贡献:将斯大林时期赖着不给的旅顺港归还、为中国提供百万吨粮食、还帮中国建立首个原子反应堆。然而也因为他,中苏关系开始恶化,这是为何? 在冷战这出旷世大剧中,中苏关系这一幕堪称戏剧张力拉满,赫鲁晓夫刚上台那几年,仿佛是给中方开了一张“超级友谊卡”:旅顺港还了、粮食送了、核技术也不藏着掖着。 看起来,这位苏联领导人简直比斯大林还“讲义气”,可偏偏,关系好到一半却来了个急刹车,几乎演成了“兄弟反目”。 旅顺港从甲午战争开始就没少在列强之间“流转”,直到苏联1945年趁二战胜利之机驻军旅顺,名义上是“共管”,实则自己说了算。 斯大林时期,哪怕中方多次提出归还,苏联就是装听不见,赫鲁晓夫一上台,突然态度一百八十度大转弯,1955年就把旅顺港还了回来。 外界一度以为这是“兄弟情深”,但其实这更像是赫鲁晓夫想通过“示好”换取中国的站队,尤其是在美苏对抗逐渐升级的背景下,中国这张“王牌”显得尤为重要。 1950年代末,苏联不仅给中国提供了第一台实验性核反应堆,还送来了图纸和一整套技术人员。 这种力度的援助,放到今天都可以说是“核技术输出的极限操作”了,但从后来的发展来看,这份援助更像是一种“技术牵制”。 苏联希望通过控制核心技术的节奏,把中国牢牢捆在自己这条战车上,而当中国人逐渐意识到这一点时,中苏的裂痕也悄悄出现了。 至于那100万吨粮食的援助,更是“雪中送炭”,1959年中国南方遭遇严重自然灾害,粮食告急,苏联这时候甩来百万吨小麦,看似义气,其实也夹杂着不少算盘。 因为赫鲁晓夫清楚,中国一旦因为灾荒动摇政局,那对整个社会主义阵营都不是好消息,换句话说,这些“援助”,不仅是外交手段,更是战略投喂。 但问题在于,这些援助都带着明显的“上对下”姿态,在赫鲁晓夫眼里,中国是“需要扶持的弟弟”,可在中国眼中,这种不对等的“恩赐”滋味并不那么好受。 中苏关系的崩盘,并非一夜之间,而是长期积累的,赫鲁晓夫与毛主席的沟通方式本身就充满火药味。 一个讲究“去斯大林化”,一个却对斯大林的“强人政治”颇有好感,两人理念不合,注定合作不长。 1958年开始,双方就开始在一系列问题上“针锋相对”,比如在如何对待美国的问题上,赫鲁晓夫主张“和平共处”,以避免全面对抗。 还有一个关键节点,是苏联突然单方面撤回对中国核武器项目的支持,在1959年之前,苏联是中国核计划的“幕后导师”,可就在中苏分歧加深的时候,赫鲁晓夫一声令下,专家撤了、图纸收了、技术封锁了。 这一变脸,引发中国极大不满,尤其是在中国已经投入巨大资源准备搞核武器的情况下,这一“抽梯子”行为更像是羞辱。 中国从此下定决心,靠人不如靠己,自力更生搞核弹的路子就此确立,1964年,中国成功引爆第一颗原子弹,既是科技突破,更是对苏联的“技术脱钩”宣言。 很多人看赫鲁晓夫的对华政策,会觉得他“比斯大林靠谱”,但真要细看,那些援助都不是无条件的。 旅顺港的归还,是为了换取中国对苏联的地缘支持,粮食援助,是为了稳住中国不出乱子,核反应堆的技术,既是帮助,也是栓绳子,这不是“哥们义气”,而是赤裸裸的地缘政治算计。 从苏联的视角看,中国的快速崛起其实是一种威胁,尤其是中国在意识形态上不断强调“第三世界”领导地位,试图跳出苏联主导的“老大哥体系”,这让赫鲁晓夫越来越感到不安。 于是,原本的合作逐渐变成了互相提防,合作项目一个个叫停,宣传口径开始互相“内涵”,最后连边境都开始摩擦。 而从中国的角度看,赫鲁晓夫的援助确实帮了不少忙,但中国并不想长期处在“被领导”的位置上。 中苏关系的破裂,本质上是两个大国在发展道路上的冲突,赫鲁晓夫想要一个听话的盟友,而中国想要的是平等的伙伴,一个想当主心骨,一个不肯低头,这关系注定走不远。 从1960年代开始,中国逐步摆脱了苏联的影响,开始探索自己的国际路径,不再依附任何“老大哥”。 这也直接影响了后来中国在国际体系中的定位,既不完全倒向西方,也不甘当东方的附庸,而这一切的起点,正是赫鲁晓夫时代的“甜蜜背叛”。 赫鲁晓夫的对华政策,确实留下了重要遗产,旅顺港成为中国海军的战略前沿,核技术成为后续发展的起点,粮食援助帮中国渡过了困难期。 但这些“贡献”背后隐藏的控制欲,也让中国深刻认识到,国家发展不能靠别人“施舍”,这也是为什么,今天的中国在国际合作中极其强调平等互利,因为那段历史教训太深刻了。