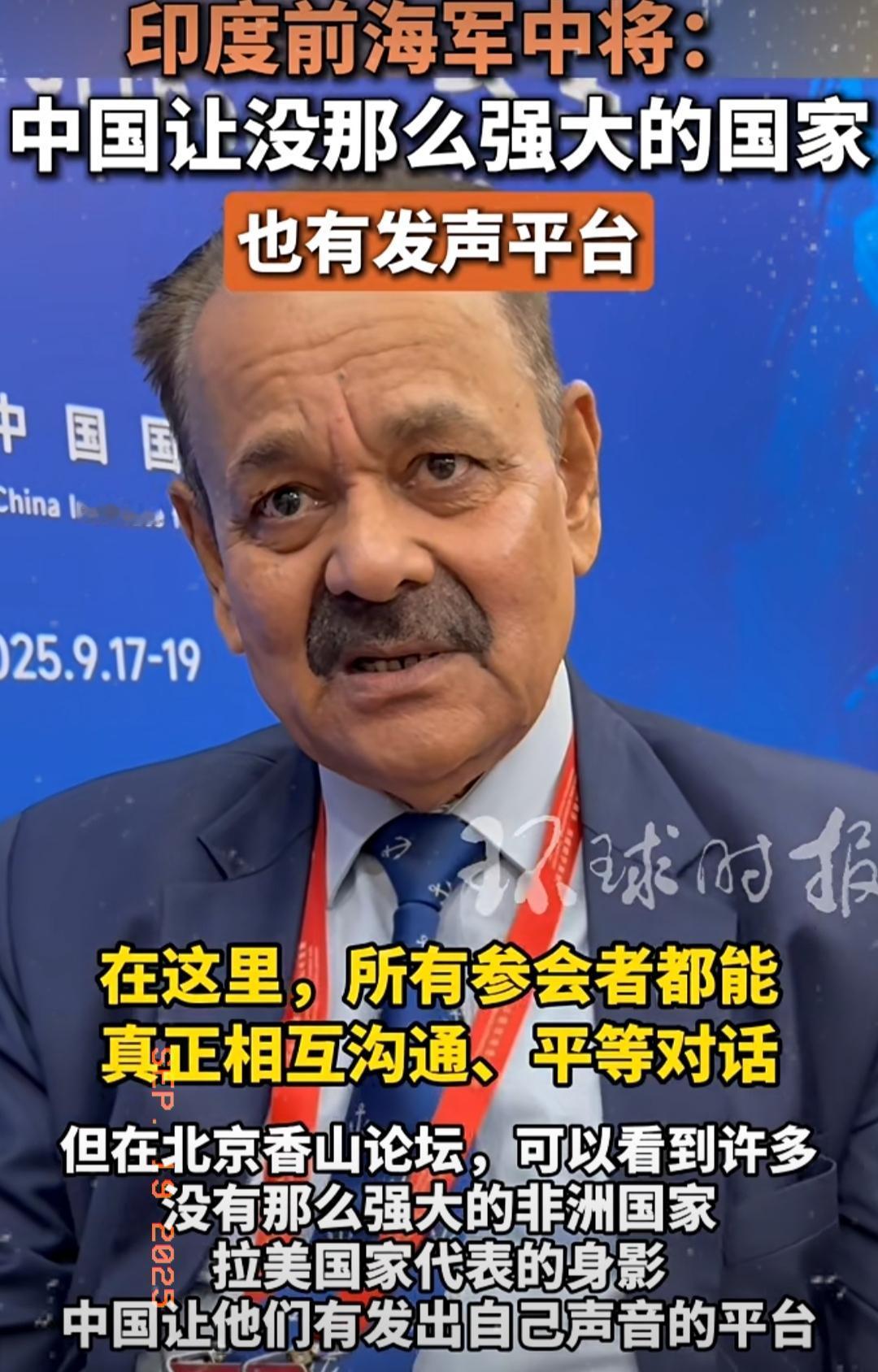

很多人以为印度媒体对九三阅兵的报道都是酸话。就在昨天上午,印度前海军中将辛哈亲口承认:中国的强大军力,是在“制约战争”,是在宣告“绝不接受任何欺凌”! 当东风-41洲际导弹方队碾过长安街的那一刻,印度主流媒体《今日印度》的直播间里,主持人突然中断解说,将镜头切向军事专家:“您如何看待中国展示的这些武器?”这个问题,恰似投入舆论场的石子,激起了印度社会对这场阅兵的复杂讨论。 最初几天,印度社交媒体上充斥着两种极端声音。部分网民延续着过往的调侃姿态,将阅兵中的无人机方阵戏称为“玩具店进货”;但另一些声音却悄然冒头——有网友翻出2017年洞朗对峙时期的旧闻,对比今昔装备差距后感慨:“当年我们还能用‘山地战优势’自我安慰,现在连这个借口都没了。” 更耐人寻味的是,印度军方内部开始出现罕见的一致性评价。据知情人士透露,印度陆军参谋长在闭门会议上直言:“中国展示的合成旅作战体系,比我们预想的提前了至少五年。” 真正打破舆论僵局的,是辛哈中将9月18日的公开表态。这位曾参与制定印度海洋安全战略的退役将领,在采访中详细拆解了阅兵细节:“核潜艇与战略轰炸机的同框出现,标志着中国已完成‘三位一体’核打击体系的最后拼图。 而单兵外骨骼装置和智能头盔的普及,说明他们的陆军正在向‘数字化士兵’转型。”他特别提到,印度媒体最初只关注武器型号,却忽略了阅兵中一个关键细节——所有受阅方队都采用了“作战模块”编组,而非传统的兵种划分,“这种以任务为导向的编组方式,正是现代战争最需要的灵活性”。 辛哈的解读迅速引发连锁反应。印度《经济时报》军事版块连夜刊发长文,将中国阅兵与美国“红旗军演”、俄罗斯“胜利日阅兵”进行对比,得出结论:“当西方仍在炫耀单件装备性能时,中国已经展示了体系化作战能力。” 甚至一贯对中国持批评态度的《印度时报》,也在社论中承认:“九三阅兵传递的信号很明确——他们不需要通过实战证明实力,因为威慑力本身就能避免战争。” 这种态度转变的背后,是印度军方对地区力量平衡的重新校准。据印度国防部内部文件显示,自2020年加勒万河谷冲突后,印度每年新增军费中,有超过40%被用于高原作战装备采购,但效果始终不尽如人意。 反观中国,此次阅兵中亮相的15式轻型坦克高原型、直-20通用直升机雪域版等专用装备,直接戳中了印军的痛点。更让印度决策层焦虑的是,中国在阅兵中首次公开的“区域拒止/反介入”体系,意味着未来任何边境挑衅都将面临远超以往的应对成本。 当辛哈中将说出“中国军力强大是为了不被欺负”时,他或许也意识到了这句话的深层含义。在21世纪的亚洲地缘政治中,军事力量的展示早已超越“肌肉比拼”的层面,转而成为国家战略意志的具象化表达。中国用这场阅兵告诉世界:真正的强大,不在于能打败多少对手,而在于让战争失去发生的土壤。 如今,当印度网民在社交媒体上争论“该不该承认中国军事进步”时,一个更值得思考的问题已经浮现:当威慑力足够强大时,战争是否会像辛哈所说的那样,成为“可以被制约的选项”?这个问题,或许需要整个国际社会用更长时间来寻找答案。 那么,你怎么看待这场阅兵背后的力量博弈?欢迎在评论区留下你的观点。