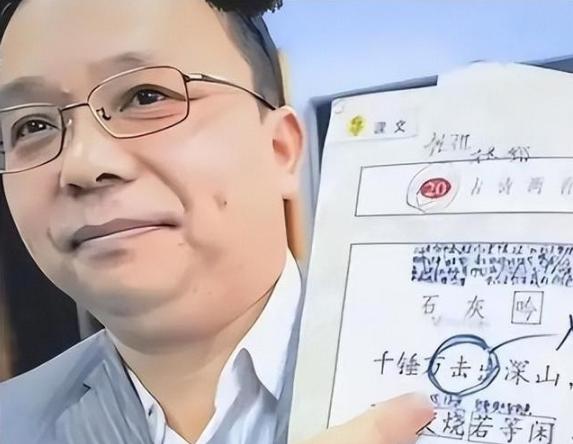

他叫彭帮怀,“毒教材“吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 彭帮怀刚开作文培训班第六年,批改作业时撞见个棘手情况,有个学生的标点符号占格明显不对,他指出后,孩子梗着脖子反驳“书上就是这么印的”。 彭帮怀翻出苏教版三年级语文课本,果然在《我真棒》那篇示范习作里找到了一模一样的错误,他赶紧查1993年国家语委的规范,确认这种用法压根不合规矩。 本以为指出问题就能解决,没想到麻烦才刚开始,他把错误告诉其他学生,有家长直接找上门来退费,丢下句“你连教材都敢说不对,还教什么书”,硬生生拿走了120块学费。 那时候他的培训班才二十来个学生,这笔钱可不是小数目,可他认死理,教材是孩子学习的标杆,错了就得改。 从那以后,彭帮怀养成了翻教材的习惯,他把苏教版三到六年级的语文书逐字逐句啃下来,一口气找出63处标点错误。 紧接着又发现了更严重的问题:有的课文没标作者姓名,涉嫌侵犯著作权;不同版本教材知识点还打架,比如《盘古开天辟地》里,苏教版写盘古睡了十万八千年,人教版却是一万八千年;刘禹锡的诗,一处是“山水翠”,一处是“山水色”,连老师都说不清哪个对。 他没憋着,先给出版社打电话,再给国家语委写信,甚至把问题反映到《咬文嚼字》编辑部,可这些渠道要么石沉大海,要么回应得含糊其辞。最让他窝火的是,苏教版出版社找专家背书说“没问题”,转头却偷偷改了42处错误,剩下的愣是拖着不改。 2006年,彭帮怀第一次试着走法律途径,他把江苏教育出版社、新华书店和教育部一起告到法院,理由是审定、出版、销售环节都有责任。 结果法院压根不受理,律师劝他别把教育部扯进来,不然更没下文,他只好撤了教育部,只告出版社和书店,总算立上了案。可开庭后他才发现,败诉早成了定局。 法官给出的理由翻来覆去就那两条:教材经过教育部审定,算“合规产品”;国内压根没有专门鉴定教材对错的机构,他拿不出权威证据。 有次他在法庭上摆了一摞标注错误的教材,对方律师只轻飘飘一句“非原则性问题”就带过。截至2016年,他在郑州、南京、北京的法院来回跑,近20次起诉只开了11次庭,没一场胜诉。 最讽刺的是2013年那次,他把人教社告了之后,媒体一报道,人教社很快就印了近百万份勘误表发给全国学校,还公开道歉说要反省质量管理。 彭帮怀其实挺满意这个结果,甚至考虑过撤诉,因为他要的从来不是赔偿,只是让教材变对。可法院最后还是判他输了,理由依旧是“证据不足”。 这些年他没少受委屈,有的法官见他反复起诉,直言“你烦不烦”;出版社只在2015年底找过他一次,六个人带着和解协议,想给960块“劳务费”让他撤诉,谈话不到20分钟就被他怼了回去。 他不是不缺钱,培训班的收入要养家,打官司的路费、律师费全得自己扛,可他觉得“教科书对错是原则问题,不能用钱算”。 业内有人说他小题大做,觉得标点、字词的小错无关紧要,彭帮怀却急得直拍桌子,他见过太多学生把教材错处当真理,也听过老师因为教材矛盾陷入教学尴尬。在他眼里,“教科书出错是一种文化丑恶”,义务教育阶段的孩子没有辨别能力,错教材只会误导人。 他的坚持慢慢有了回响,人民网2013年专门报道过他的事,提他“维护教材权威性”的初心;中国青年网也评他,说他戳中了“教材当标准答案”的痛点。虽然官司没赢,但越来越多家长、老师开始关注教材质量,有的出版社悄悄改进了编校流程。 到现在14年过去,彭帮怀还在挑错,他的办公桌上堆着各版本语文教材,每页都画满红圈批注。有人问他输了这么多次累不累,他指着窗外的小学说,只要孩子们还在用人教版、苏教版的课本,他就不能停。 这世上哪有天生的守护者,不过是有人把别人的“小事”,当成了自己的“大事”死磕到底。