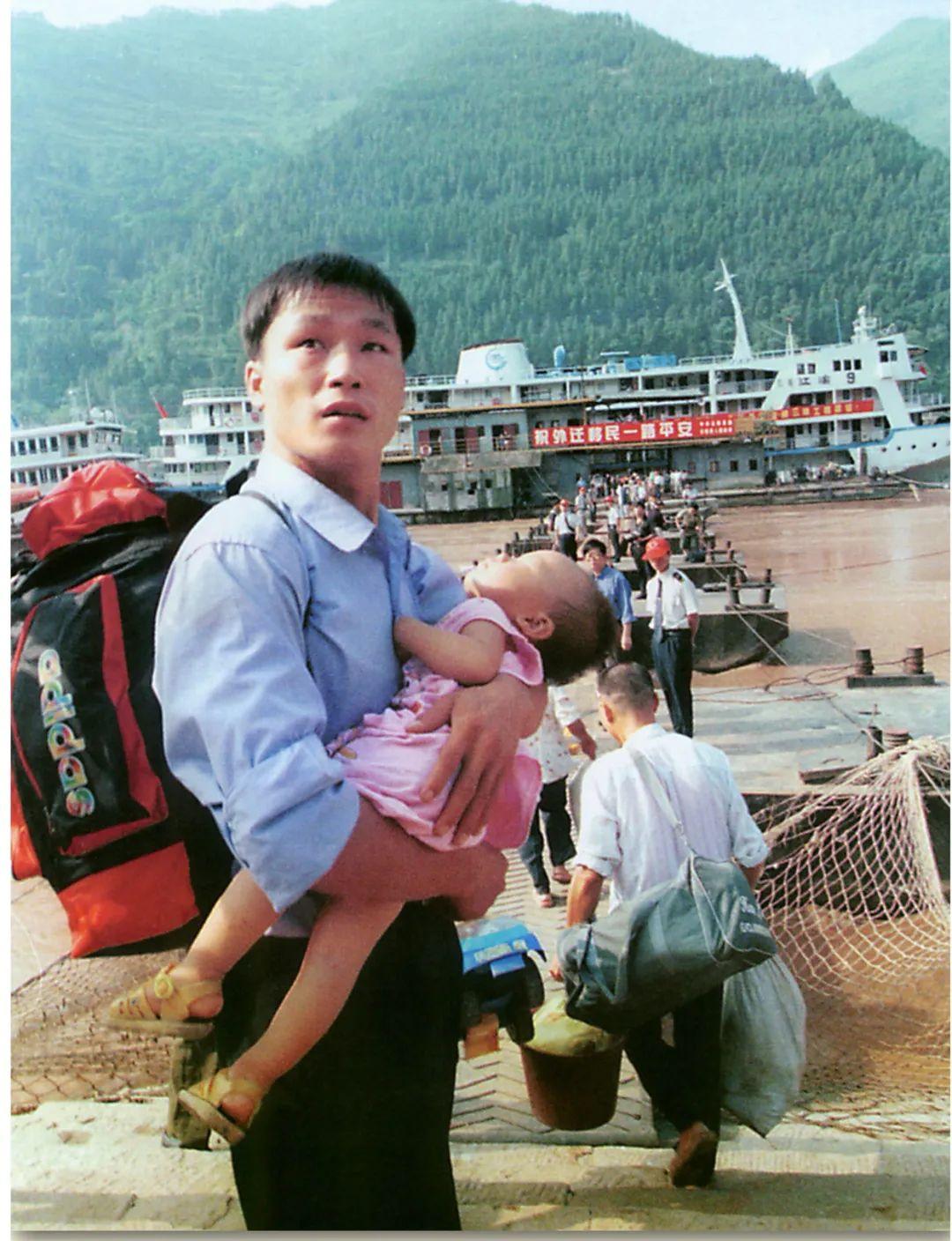

1993年后,三峡100多万人迁移,当时有山东、上海、广东、江西等11个省给她们选择,每人发20万安置费,连续20年每年有600元补助,下到一个月的婴儿,上到80多岁的老人,都要搬迁。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 百万人的大迁徙在中国现代史上留下了浓墨重彩的一笔,三峡工程的建设不仅是一项水利壮举,也伴随着一场前所未有的人口迁移,超过一百三十万库区居民离开世代生活的土地。 这一规模在世界范围内也极为罕见,它不仅是一项工程配套措施,更是一场关乎经济、社会与文化的大考验。 早在工程正式开工之前,国家就已着手准备,上世纪八十年代中期,库区部分地区进行了小范围的搬迁试点,总结了补偿办法与安置模式。 1992年,全国人大会议表决通过兴建三峡工程的决议,移民问题由此被提上重要议程,随后的《长江三峡工程建设移民条例》为大规模搬迁提供了法律保障。 政府将整个移民过程与工程蓄水阶段紧密衔接,分四期推进,从低水位居民逐步扩展到高水位线之上的群体,确保了坝体运行和居民安置同步进行。 在这场迁徙中,补偿政策之慷慨前所未有,每个家庭可领取二十万元的安置费,彼时是一笔足以支撑置业的资金,除此之外,连续二十年的生活补助,每人累计可得一万二千元,部分移民还有额外的搬迁奖励。 经济补偿之外,国家出台了一系列特殊政策,农民可以直接转为城镇户口,享受城市社会保障;子女入学免试,高考给予加分;创业者则可以申请高额无息贷款。 这些措施既缓解了现实困难,也让不少移民看到了未来的新生活,与此同时,全国二十余个省市对口支援库区,累计投入资金超过千亿元,用于修建交通道路、学校医院等公共设施,上海、广东、山东等地成为主要安置省份,许多家庭举家迁徙,重新扎根于陌生的土地。 但离乡的阵痛是金钱与政策无法完全弥合的,上百万居民不得不告别祖祖辈辈生活的村庄,祖坟与老屋留在了即将被江水淹没的故土,迁徙之初,许多人面临巨大的心理落差。 跨省安置的群体,常常要克服方言差异、饮食习惯不合和气候不适的困扰,原本在山地生活的农民,初到平原水乡时,对土地与作物的陌生让他们无所适从。 就业也成为突出难题,大部分移民原本是以种地为生,到新环境中却缺乏谋生技能,年长者学习力有限,更显无助;年轻人虽可进入工厂,但同样要经历从零开始的磨合,部分地区的居民对外来移民存在偏见,社会摩擦加剧了移民的心理压力。 尽管如此,移民群体展现出强大的适应力,许多家庭主动参加技能培训,学习现代农业和工业技术,一些人借助政策支持创办小型企业,库区及安置地逐渐形成了互助社群,移民之间分享经验,彼此鼓励。 文化层面上,移民们把原有的风俗、饮食和节庆习惯带入新环境,与当地文化逐渐融合,形成新的社区特色,重庆万州建设的柑橘产业园成为代表,它不仅提供了稳定的就业,还带动了区域经济发展。 库区的整体面貌也随之发生了显著变化,退耕还林工程改善了生态,库区水质与环境得到提升,旅游业成为新的增长点,兴山“昭君别院”等景区吸引了大量游客。 交通设施的改善更为突出,贯穿库区的水上公路和新修建的铁路,将昔日偏远地区与全国紧密连接,教育和医疗条件也因对口支援而大幅提升。 数据显示,到2020年,库区生产总值突破千亿元大关,城乡居民收入年均增幅超过百分之七,生活质量显著改善。 在这段历史中,不仅移民承受着离散之苦,基层干部的付出同样令人动容,有人在山洪中不幸遇难,有人因保护群众而献出生命,也有人带病坚持在一线直到最后一刻,他们的名字不为多数人所知,却以无声的奉献支撑了这场浩大的社会工程。 普通移民的故事也成为集体记忆的一部分,有人在出发前携带一棵家乡的树苗,希望在新土地上延续根脉;有人不得不迁走父亲的坟墓,完成与家族最后的告别;有人忍痛砍掉陪伴数十年的老树,只为让工程顺利推进,这些细节折射出一个群体在国家战略面前的牺牲与坚韧。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——【记忆】百万三峡移民