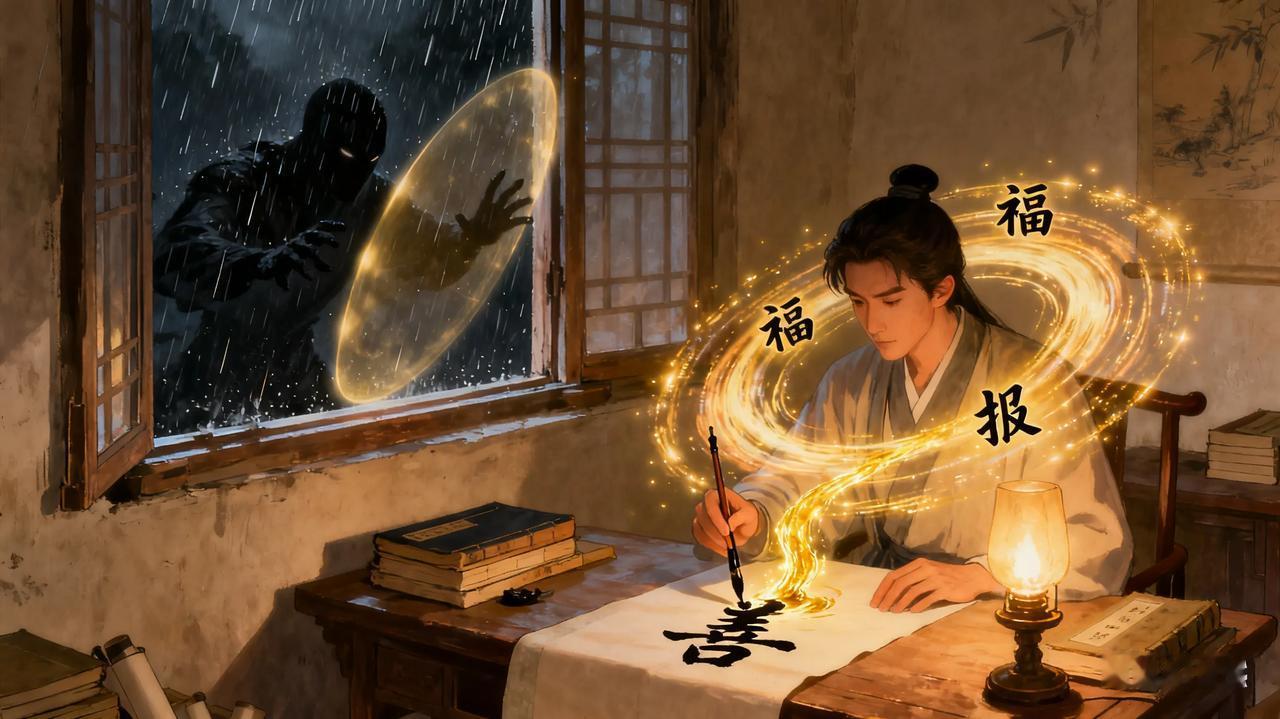

清代败家子吴敬梓,挥霍完他爹留给他的2万两白银之后,一夜变为了贫民,于是他搬离了豪宅,和妻妾都住在了贫民窟里,小妾们因为年轻纷纷都改嫁了,只有老妻守着他。 小妾们陆续离开的时候,吴敬梓心里已经没有什么多余的想法,她们收拾包袱,另寻新的生活,一个个消失在眼前,留下的只有沉默和背影。 他没有阻拦,也没有解释,因为他知道自己已经没有任何可以拿得出的东西去挽留,院子里只剩下老妻,她没有动,也没有提出离开。 那一刻,他才明白从繁华到清贫,陪伴他的只剩下这个从未被他放在心上过的女人,在这一切发生之前,他曾是金陵城里显赫人家的公子。 父亲留下丰厚的田产与商铺,库房里银两堆积,随便一件首饰都能换来数十石粮米,他的生活从来没有匮乏,早晨有人伺候起身,白日里交游应酬,晚间歌舞宴乐。 他沉迷在热闹中,花钱没有节制,身边的人越聚越多,狐朋狗友整日陪他消遣,商贾、文士、戏子都乐于与他往来,因为他出手大方,花钱爽快。 劝阻的声音也曾出现,家人提醒他节制,朋友劝他留些余地,但他并未放在心上,银两取之不尽的念头在心里根深蒂固,他甚至觉得钱财只要花出去才算有意义。 一次次的聚会,一次次的赌局,铺子被卖,田地被抵押,家中积蓄一点点流失,他自己也察觉过,但当银票拿在手里,酒席摆开,戏子唱响,他又将忧虑抛之脑后。 直到有一天,家里已经没有可变卖的产业,账房再也拿不出一笔现银,宅子也被迫卖掉,仆人们先后离去,生活的落差来得迅速而彻底。 搬入破旧屋舍的那一夜,他才真切地意识到,昔日的奢华已经成为过往,他不再是高门大户的子弟,而是困在狭小屋子里的一介贫民。 贫困的日子里,最先承受打击的是小妾们,她们本就年纪轻,看到境况不再,纷纷改嫁,毫不犹豫地离开了这个已经衰败的男人。 吴敬梓没有怪罪,她们选择新的生活是必然,只是当人去屋空,寂静蔓延,他才感觉到从前身边的繁华多么短暂,唯有老妻依旧守在身边,默默承担家务,设法维持生活。 老妻的付出是实际的,家中再无仆役,她亲手操持一切,粮食短缺时,她出去采来野菜,回到屋里掺在粥里充饥,衣物破损,她一针一线缝补,让丈夫能在冬日里少受寒冷。 生活拮据到无以为继时,她暗中拿出陪嫁的饰物变卖,换回最基本的米盐与炭火,吴敬梓看在眼里,却说不出任何话,过去的挥霍让他失去了资格抱怨,而老妻的坚持让他感到愧疚。 正是在这种境况下,老妻不断劝他不要沉溺颓废,她并没有用豪言壮语,而是一次次的行动提醒他要振作,她送上纸笔,她留出安静的时间,她用自己的辛苦换来他可以写作的条件。 她知道他并非无才无能,只是年少时被虚荣蒙蔽,如今若再不振作,便彻底沦为庸碌之人,吴敬梓起初并未立刻转变,失去财富之后,他心中满是空洞。 但随着日子推移,他逐渐回忆起自己曾见过的种种人物,那些为功名奔波的士子,那些因权势而曲意逢迎的读书人,那些博学却困顿终生的才子,他们的形象一一浮现。 以往他只是当作笑料,如今置身贫困,才看清其中的讽刺与辛酸,在老妻的坚持下,他终于开始动笔,他没有再去寻欢作乐,而是坐在破旧的桌前,把记忆中的人事写在纸上。 他写得缓慢,纸墨来之不易,每一次动笔都显得谨慎,周围人讥笑他不务正业,但他并未理会,随着文字堆积,故事逐渐成形,他越来越专注,不再分心。 写作的过程并不顺利,屋中时常缺少粮食,身体也因劳累和寒冷而生病,有一次,他卧病在床,连药钱都没有,老妻将家中最后的棉被拿去当铺,换来药材,才让他恢复过来。 这件事对他触动极大,他意识到自己不能再浪费生命,否则连身边最亲近的人都会因他受苦,十几年的日子在贫困中度过,他坚持写作,从未停笔。 最终,《儒林外史》完成,这部作品并非凭空虚构,而是源于他多年所见所感,书中人物的形象真实可感,故事的情节映照现实。 虽然出版的过程困难重重,靠朋友们的资助才得以问世,但当作品流传开来,读者们纷纷惊叹,这些文字准确刻画了士林的虚伪与荒唐。 对于吴敬梓而言,这并没有带来财富,他的生活依旧清贫,没有因作品成名而改变境遇,但他心中却生出一种前所未有的踏实。 与其说他得到了外界的认可,不如说他终于找到了自己存在的意义,过去的奢华转瞬即逝,而留下这部作品,才让他觉得一生没有虚度。 晚年的吴敬梓依旧在清贫中度日,身边始终是老妻,两人相伴的岁月不再有繁华,却有着稳固的依靠。 对他而言,最重要的并不是财富的得失,而是这段跌宕起伏的人生让他写出了能够流传后世的文字。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:吴敬梓《儒林外史》自序)