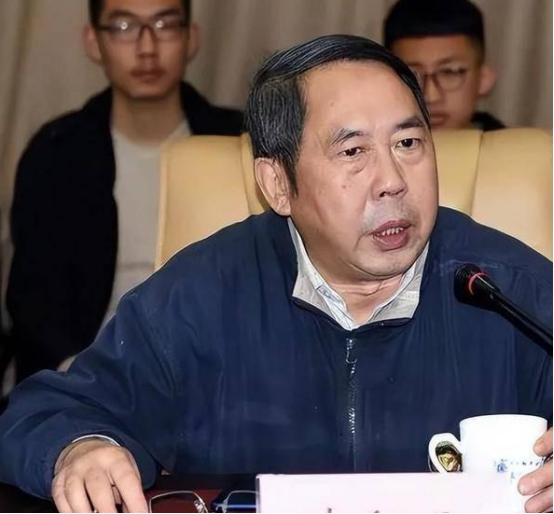

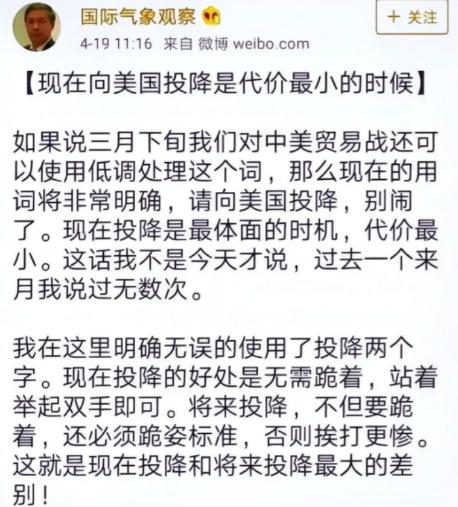

中国现在向美国投降还来得及,再晚就要‘跪着’了,”7年前,中美贸易战正酣,一位名叫马臣的中国专家却语出惊人,公开断言,这已是中国向美国“体面”投降的最后时机。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 当时的情况确实不容乐观。美国拿出关税大棒,一点点压在中国出口的咽喉上,钢铁、铝材、高科技产品几乎无一幸免。 国内媒体不断渲染经济增长压力、制造业困境、出口受挫的场景,好像只要中国不让步,经济就会直接倒下。 马臣的观点看似理性,但听起来就像是警告,甚至有人觉得有点“绝望式”的悲观。他建议,中国如果现在不低头,就会被迫“跪着”,结果不言自明。 但是,事实证明,当时中国没有选择投降。回头看这几年,中国的应对方式完全不是“跪着”。第一步,就是自主创新和产业升级。 贸易战一开始,美国就把高科技作为重点打击对象,尤其是半导体、芯片和高端制造业。面对压力,中国没有退缩,而是加大研发投入,扶持核心技术突破。 芯片企业开始大规模投资,国产操作系统、半导体设备、5G技术全面推进。短短几年间,一些领域的自主能力大幅提升,虽然距离完全替代还差一点,但已经大大降低了对外依赖。 第二步,是市场和国际合作多元化。马臣说的“跪着”,其实就是只依赖美国市场和技术。如果中国当年真的听了,就会大幅让步,把经济主动权交出去。 但中国没有这么做,而是积极开拓其他市场,比如东南亚、欧洲、非洲的出口和投资不断增加,建立了更多国际合作网络。这样一来,即便面对美国的关税压力,也不会轻易被单一市场左右。 第三步,是企业和资本的快速应变能力。贸易战一开始,一些出口企业确实受挫,但大多数企业很快调整策略,改变供应链布局,甚至转向国内市场寻找机会。 原来依赖美国的订单被迫找替代方案,结果却意外激发了国内市场潜力。这种调整让中国经济韧性增强,出现了“外部压力推动内部升级”的效果。 七年的对比特别明显,2018年,美国一副咄咄逼人的样子,中国经济学家警告“再晚就跪着”。 今天回头看,中国不仅没跪着,反而在半导体、5G、人工智能、新能源等多个高端产业取得突破,国际竞争力明显增强。 贸易战期间,美国试图通过压力逼迫中国做出让步,结果发现中国不但硬气,而且越来越有底气。这种底气,不是空喊的口号,而是经济实力和技术能力支撑下的自信。 更有意思的是,时间还给了中国一个清楚的对比。七年前,中国在高端制造和科技自主上还相对薄弱,一旦让步,短期可能看似稳住了经济,但长期必然丧失主动权。 而今天,美国的制裁压力没能阻止中国发展,反而加快了中国自主创新的速度。马臣当年的担忧,实际上成了现实的一种反证,不投降,中国站得更稳。 贸易战还带来了一个社会层面的觉醒。很多人意识到,依赖外部市场和技术太危险,自主能力才是安全感的根本。 过去,中国很多企业习惯“顺风顺水”,遇到困难容易妥协。但贸易战教会大家,硬骨头也能啃掉,美国的压力逼着企业学会独立,学会规划长远发展,而不是只看短期利益。这个教训,比任何经济数据都来得深刻。 所以,现在回头看那句话,“中国现在向美国投降还来得及”,听起来像是一个警告,但更像是一种预设失败的悲观论。 中国没有选择那条路,选择了坚持自己的发展策略,结果不仅没跪着,还在很多关键领域取得了主动权。 可以说,这是一次“被逼出来的成长”,也是一次明确的战略选择:在压力面前不低头,而是用实力和智慧应对。 七年前的马臣警告,现在成了一个鲜明对比。投降看似安全,但长期来看必然丧失主动权;不投降虽然艰难,却能赢得未来。 中国选择了后者,结果不仅稳住了经济,还提升了国际竞争力,证明了在国际博弈中,坚持自主发展、产业升级和多元合作,比所谓的短期让步更有价值。 这也是对所有关注中美关系的人一个明确的信号,真正的底气,不是顺从压力,而是自身实力的支撑。 七年过去,中国用行动回应了当年的担忧,不是跪着,而是站着。中国在全球产业链上的位置没有被削弱,反而越来越稳,这种稳不是表面上的数据,而是核心技术、自主能力和国际合作的综合体现。 回头看,那句惊人的“投降还来得及”,只是提醒我们,面对压力,短期妥协可能看似安全,但长期主动权才是最终胜利的关键。中国选择了后者,也赢得了今天的主动权。