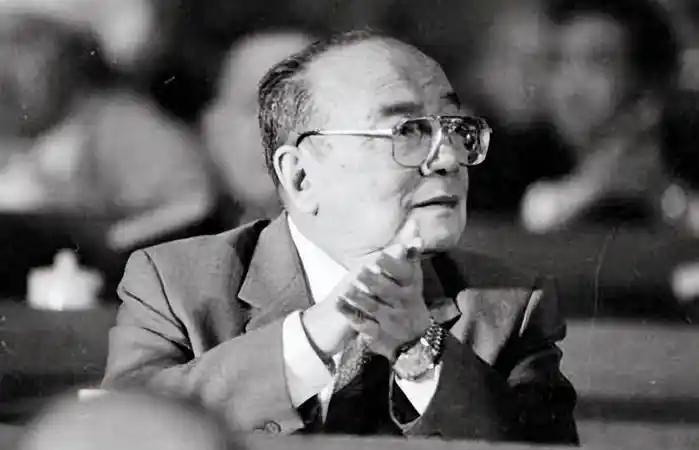

1966年,杨尚昆被错误关押在监狱中,严重的低血糖让他多次濒临死亡,正当他绝望之际。 一位名叫田政红的年轻士兵冒险递给他一包糖,挽救了他的生命,八年后,当杨尚昆重获自由并恢复职务,他花了七年时间寻找这位恩人,只为了能当面道谢。 那年,杨尚昆58岁。从共青团书记到中共中央办公厅主任,他是共和国早期政治体系中最重要的组织者之一。 可就在一夜之间,这位革命老干部,被打成“彭、陆、罗、杨反党集团”成员,遭到隔离审查,秘密关押。 没有审判,没有辩解,只有失重般的沉默岁月。他被剥夺了与外界的一切联系,长年被单独关押。 营养极度匮乏,身体迅速恶化。低血糖成为他最大的隐患,每次发作都像是一次生死边缘的试探:手指冰冷、四肢无力、头晕眼花,甚至频繁昏迷。 医生们清楚,低血糖若急救不及时,数分钟内就可能造成不可逆的脑损伤,甚至直接死亡。而在那样的岁月里,没有任何人会为一个“阶下囚”的生死负责。 就在这时,田政红出现了。关于田政红的资料极为有限。他是一位负责看守的年轻士兵,或许也不过二十出头。那天,杨尚昆低血糖发作,面色惨白,几近昏厥。 田政红没有多言,只是迅速将糖塞到他手里,然后头也不回地走开。一个细微动作,却极其危险。 在当时的政治高压下,这种行为无异于“同情敌人”,一旦被揭发,轻则调离重则连带问责。 杨尚昆缓缓将糖含在口中,甜味散开的一刻,他眼角湿润了。不是因为身体的缓解,而是因为从那极度黑暗的现实中,感受到了一丝温暖与尊严。 这场救命的举动,没有名字,没有言语,只留下一个模糊的背影。可从那天起,杨尚昆在心里悄然记下了一个名字,田政红。 1975年2月,杨尚昆被解除“监护”,结束近十年的囚禁生活。那年,他67岁。 三年后,在十一届三中全会的历史转折中,杨尚昆被正式平反,恢复党籍,重新走上工作岗位。 1979年,他出任广东省委第二书记,随后又出任中央军委常务副主席,重新站在国家决策的核心位置。 可在这一切荣耀的背后,他始终没有放下一个执念:找到救他一命的田政红。他曾对身边工作人员说:“那一包糖,不只是糖,是一条命,是人性未泯的证明。” 为了寻找田政红,杨尚昆动用了各种能够调动的资源。他查阅当时的看守名单,调阅监护点的人员编制,甚至请战友们通过部队系统层层打听。 可时间久远,人员调动频繁,很多记录早已归档散佚。寻找田政红,变得如同大海捞针。 这是一场无声的追寻,持续了整整七年。直到1982年前后,在一次与驻京部队老兵的非正式交流中,有人提起当年临汾看守点的一位“胆子很大的兵”,可能就是他在找的人。 顺藤摸瓜,杨尚昆终于找到了田政红的去向。那一年,杨尚昆已经74岁。他没有让秘书代为处理,也没有通过组织转达感谢,而是坚持要亲自见面。 当他与田政红重逢时,场面无声,气氛凝重。杨尚昆站起身,郑重其事地向这位当年年轻的士兵深深鞠了一躬。 “我欠你一命。” 田政红却显得有些局促。他说,那只是一个下意识的举动,他并不觉得自己做了什么了不起的事。 可杨尚昆明白,在那个年代,愿意冒着政治风险为一个“被打倒的官”递上一包糖,绝不是一件简单的事。 那是一个人内心良知的选择,是在极端压力下保住人性底线的勇气。 这份谢意,杨尚昆没有公开宣扬。他没有为田政红请功,也没有特意安排职务升迁。他说:“不是为了回报,而是为了记得。” 这场跨越八年的生死救赎与七年的寻找,不仅仅是两个人之间的恩情,更是那个时代少数被点亮的人性火种之一。 历史是由事件构成的,却也由人心铸成。 杨尚昆一生历经坎坷。他是中共最早一批党员之一,参与了长征,见证了共和国的建立与危机。他担任中办主任十六年,被誉为“毛主席的秘书长”,深谙政务之道。 然而,文革的浩劫将他打入深渊,十二年的牢狱生活,让他亲身经历了制度的极限与人性的边界。 可正是在这段最为黑暗的时光里,他看见了人间最明亮的一点光。 田政红的那一包糖,是普通得不能再普通的东西,却成为杨尚昆人生中转折的一刻。 它救的是生命,更守住了一种信念:即使在最极端的环境中,仍有人不放弃善良。 文革结束后,杨尚昆在多个场合表达过对那段历史的沉痛反思。他强调,不应让历史的悲剧再次重演,而那些在沉默中坚守良知的人,值得被铭记。 这段故事,后来并未大肆流传。它没有被写进教科书,也没有被拍成纪录片。但它真实存在,像一颗钉子,钉在了历史的墙上。 它提醒我们,在历史的风暴中,制度会崩塌,权力会更替,但只要人性未死,善意就不会被彻底湮灭。 杨尚昆晚年曾说:“一个人活着的意义,不能只看他做了多大的事,还要看他在最艰难的时候,是否还记得别人对他的好。” 信息来源: 《毛泽东为何叮嘱杨尚昆要当“牛皮糖”》——中国军网