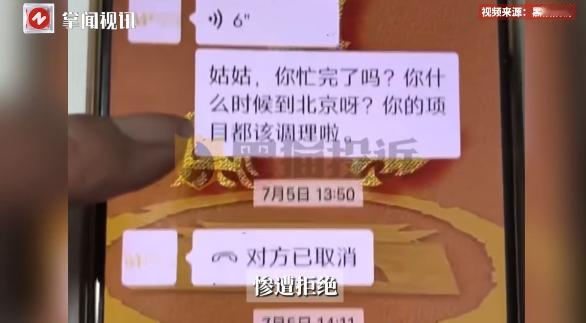

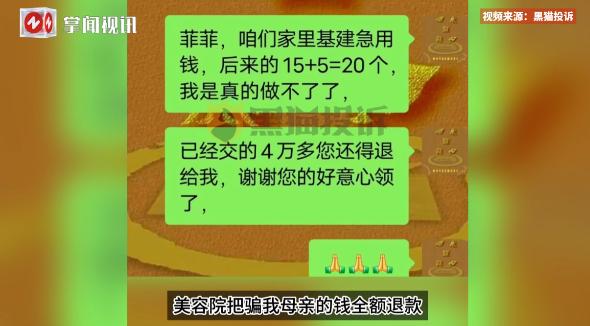

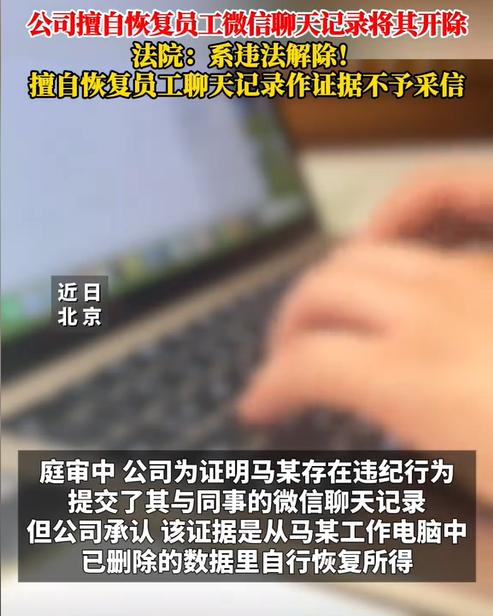

“太缺德了!”近日,北京,一男子年仅70岁的母亲意外去世,他在整理遗物时突然发现母亲生前转账了48万元给一家美容院,竟然是为了所谓的“整容”“割双眼皮”!后来母亲多次求对方能把钱退回来,却惨遭美容院拒绝,网友:这真是为了钱什么都不顾了。 为什么一个节俭了一辈子的老人,能在三年里被掏空所有积蓄?答案并不复杂:营销套路。这家美容院的“员工”,说是专业顾问,其实更像销售员。他们的工作不是护理,而是盯着客户的钱包,尤其是盯住那些容易被打动的老人。 他们的伎俩其实很常见:先从“关心”入手,每天一个电话,问吃得好不好,睡得安不安稳;再聊聊“保持年轻”的好处,说人老了皮肤松弛容易影响身体健康;然后顺势推荐一个项目,说什么“这不只是变美,也是保养”。 刚开始老人可能会推脱:“我年纪大了,不用了。”可销售员并不急,继续软磨硬泡,语气里充满体贴和耐心,让人觉得“不买不好意思”。这就是所谓的“温水煮青蛙”。 等老人心防被一点点削弱,他们会抛出更大的诱饵,“现在做活动”“预付更划算”“错过就没了”。于是第一次付款发生了。从那一刻起,老人就被拉进了精心设计的循环。 一次付款会带来更多后续的“配套项目”,美容院不断制造“已经开始,不能停”的假象。三年时间48万元就这样被拆成一张张收据,稳稳落入美容院口袋。最讽刺的是,老人去世之后,推销信息依然照常发来,冷冰冰的短信写着“阿姨,您的项目快到期了,记得来店里”。 了解这位老太太的人,都知道她一辈子省吃俭用。家里条件并不差,但她自己舍不得花钱,买衣服挑最便宜的,平时几乎不化妆,更没想过什么“整容”。 可就是这样一个人,三年时间里陆续把48万交给了一家美容院。她为什么会信?因为她没把对方当商家,而是当“朋友”。销售员每天嘘寒问暖,给她送小礼物,逢年过节还带水果上门,久而久之,老人产生了依赖感。她觉得“孩子们都忙,还是这些人记得关心我”。 这种“情感投资”比任何广告都管用。老人开始相信,他们真心为自己好。接下来就是合同陷阱,合同字里行间布满限制:一旦签字,就等于默认“项目开始”,退款几乎不可能。更糟糕的是合同里用了大量专业术语,老人根本看不懂。她只记得销售员说的一句话:“阿姨,这些都不重要,您相信我就行。” 就这样钱一笔笔划走,老人或许在某个瞬间意识到自己被骗,但她不愿承认,因为承认就意味着否定自己之前所有的选择。于是,她继续陷在“再坚持一次”的循环里,直到积蓄耗尽。 老人也曾拿起电话,语气小心翼翼地请求:“能不能退回一部分钱,我年纪大了,也用不上这些项目。” 可每次得到的都是冷冰冰的回答,拒绝的理由千篇一律。更让人心寒的是老人走后,短信电话仍旧轰炸。仿佛在那套营销系统里,她不是“去世的顾客”,只是一个“沉睡的账户”。推销员根本不知道人已经不在了,只是机械地按表发信息。 儿子看到这些信息时,整个人都崩溃了。他去美容院理论,对方仍旧面无表情,只会一句“无法退款”。 这件事被媒体曝光后,很快冲上了热搜。网友们炸开了锅,有人骂“这不是营销,是掠夺”,也有人感叹“老年人太容易被骗了”。律师们也站出来科普:这种案件在法律上大多被认定为“预付费合同纠纷”。 问题是合同里往往写得清清楚楚“不退费”,而老人签过字,就成了铁证。维权时,商家会拿合同当挡箭牌,推得干干净净。即使走法律程序,缺乏证据也很难追回钱。 随着舆论发酵,北京市监管部门也行动了,去年下半年,他们启动了针对“美容院预付费陷阱”的专项整治,重点打击拒绝退款、强制消费、虚假宣传等行为。官方还提出探索建立“老人消费监护提醒”机制,让子女能第一时间了解父母的大额消费。 这说明社会层面已经意识到问题的严重性。但要真正保护老人,仅靠一次行动还不够,还需要更长效的监管与教育。 对老人儿子来说,这不是一条新闻,而是刺痛骨髓的事实。那48万是母亲辛苦一生的积蓄,本该留作养老,结果被这样冷血的套路骗光。 他站出来控诉,不只是想替母亲讨回公道,更是想提醒所有家庭:不要忽视父母的消费选择。老人很可能嘴上不说,心里却已经被某些人“洗脑”,一步步走进陷阱。 这件事告诉我们,老年人的消费安全,不仅需要法律和监管,更需要家庭的关心。子女要多留意父母的支出,多聊聊他们的想法;社会要建立完善的维权通道,让老人遇事敢说敢告;监管部门要持续整治,把这些“收割老人的镰刀”砍掉。 48万买不到青春,却买来了耻辱。一个老人用一生的节俭换来的积蓄,最终成了无良商家的“战利品”。这是一起令人心碎的骗局,更是一面镜子。它照出了行业的贪婪,社会的疏忽,以及家庭关爱的缺口。老龄化社会已经到来,保护老人,不再只是口号,而是刻不容缓的现实课题。 来源:《整理遗物发现面瘫母亲被骗48万整容,生前曾多次卑微请求退款,惨遭拒绝》黑猫投诉