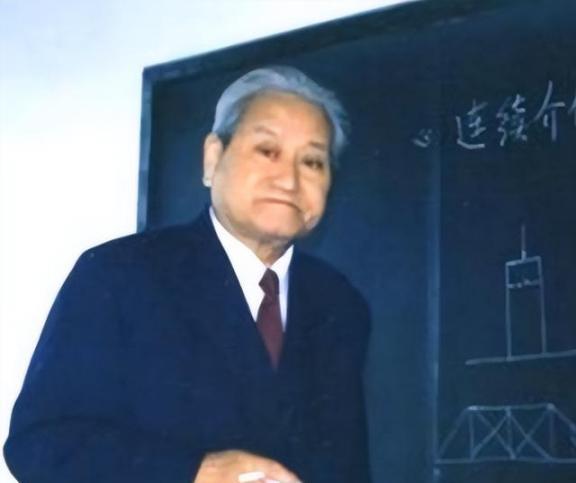

三峡大坝不能建!否则迟早都要被炸掉!1992年,我国著名的水利专家黄万里强烈反对建设三峡大坝,这究竟是为什么?这么多年过去了,他的做法究竟是正确的吗? 从孙中山先生在《建国方略》中勾勒的宏伟蓝图,到1994年三峡工程正式开工,这座横跨长江的巨型水利枢纽承载了中华民族近百年的梦想。 然而,当这座世界最大的水电工程从图纸走向现实,它却同时成为了赞美与质疑的焦点。 在众多反对声音中,最让人记忆尤深的便是水利专家黄万里的警告,如今回望,他当年的"预言"已悄然转化为大坝日常管理中不得不面对的现实课题。 关于三峡大坝的安全性,一直存在着截然不同的两种论调,官方立场充满自信,依托的是工程的"硬实力"。 三峡大坝选址于国家腹地,采用了混凝土重力坝设计,其坝体高达185米,长度超过2300米,总混凝土用量达2800多万立方米。 这样的庞然大物,据专家评估,除非遭受核武器的直接打击,否则几乎无法被常规武器摧毁。 再加上三军联合的严密防护网,以及针对极端情况进行的各类模拟实验,官方对大坝的外部安全性给予了最高评级。 然而,黄万里教授所担忧的危机却来自一个完全不同的维度,这位曾在美国康奈尔大学深造、回国后在清华大学执教的水利专家,将目光投向了大坝的"内在隐患"。 他花费数年时间考察长江流域,专注研究泥沙运动规律,最终得出了令人忧心的结论:三峡地区复杂的地质条件加上长江惊人的泥沙含量,会像一枚定时炸弹,随着时间推移逐渐积累,最终可能从内部瓦解这一宏伟工程的功能。 大坝建成后的运行数据,确实展示出了令人瞩目的成就,防洪方面,三峡水库有效控制了长江中下游的洪水威胁,为数千万人口提供了安全保障。 发电方面,三峡电站年发电量超过1000亿千瓦时,相当于替代了近5000万吨标准煤的燃烧,减少了大量碳排放。 航运方面,大坝使长江上游航道条件得到显著改善,万吨级船队可直达重庆,带动了整个长江经济带的繁荣,这些显著的经济和社会效益,为三峡工程赢得了广泛赞誉。 然而,黄万里当年预警的那些潜在问题,也确实在工程运行过程中逐一显现,成为必须持续面对的长期挑战。 泥沙淤积问题尤为突出,据监测数据显示,每年有数亿吨泥沙随长江水流入三峡库区,虽然大部分通过泄洪排出,但仍有相当比例在库区沉积,这直接关系到水库的使用寿命。 此外,大规模移民安置工作虽然完成了基本目标,但移民的长期生计保障和文化适应仍是复杂的社会议题。 最具讽刺意味的是,黄万里生前提交的那些反对意见书,在他1989年去世后,却在某种程度上转变为大坝运营管理的重要参考。 他曾警告的泥沙和漂浮物问题,在大坝蓄水后很快以直观方式呈现:每年汛期,上游冲刷下来的大量树枝、生活垃圾在库区形成了绵延数公里的"漂浮带",严重影响航运安全和水质,迫使管理部门投入大量人力物力进行清理。 面对这些挑战,三峡工程管理者们制定的应对策略,在很多方面都像是在回应黄万里当年提出的问题。 例如,为了减少泥沙入库量,在长江上游实施了大规模的水土保持工程,包括退耕还林、坡改梯等措施。 为了减轻对水生生物的影响,建设了鱼道系统并定期实施增殖放流活动,针对移民问题,持续完善后续扶持政策,加强职业培训和社会保障体系建设。 三峡工程既是中国工程建设史上的里程碑,它的经验教训告诉我们,在追求宏大目标的同时,也要保持对自然规律的敬畏和对不同声音的包容。