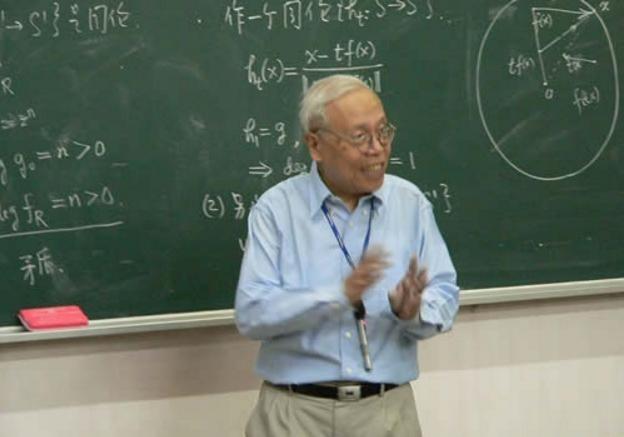

语出惊人!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 要说教育的问题,得从应试教育说起。恢复高考之后,考试制度在当时的确发挥了巨大作用。那时候国家急需大批人才,哪怕是最基础的工程师、医生、教师,都得通过高考选拔出来。 对于普通家庭来说,高考更是改变命运的唯一机会,农村娃也能凭分数走进大学。可以说,在那个年代,考试这条路确实帮了整个国家一把。 可问题在于,时代往前走了,原来的那一套逐渐暴露弊端。为了分数,学生们在题海里苦熬,老师为了升学率,把知识拆成一块块喂给学生,求的就是一个“标准答案”。 考试是效率最高的,但同时也是最容易抹杀思考和创造的。久而久之,学生学会了背题、刷题,可一旦让他们自己去提问题、去探索,反而变得不知所措。 再说到基础教育,这是打地基的阶段,可偏偏这里出了大问题。2000年之后的新课标改革,原本是想让数学更“生活化”,结果把知识体系拆得零零散散。 平面几何不叫平面几何了,改成“空间与图形”,连三角形内角和180度这样的结论,也不让学生学证明,只让拿剪刀拼一拼。逻辑思维没了,数学成了手工课。 还有个所谓“螺旋上升”的教学法,一个知识点学一点就放下,过几年再回头,结果链条全断了,孩子刚想问个“为什么”,课程就早早翻篇了。时间一长,学生的好奇心和探索劲儿全都被磨没了。 老师也很无奈。农村和边远地区的老师没有条件,缺少教具,根本教不好“新课标”那套。城市重点学校只好偷偷补回旧教材,家长们更是花钱请家教,学生的负担更重了。 这样折腾下来,学生会的就是背公式、刷题,遇到真正复杂的问题就蒙圈。 为什么咱们奥数金牌拿得手软,可诺贝尔、菲尔兹奖这类顶级奖项却迟迟出不来?这不是孩子笨,而是基础教育这条路子走歪了。 等孩子们千辛万苦考上大学,问题还没完。表面上看,每年数百万理工科学生毕业,可真正能用在科研上的没多少。 拿生物科学来说,转行率高达六成以上,本科生连基本的实验操作都掌握不好。原因很简单,大学实验室里的设备很多还停留在上世纪九十年代,用这样的条件培养出来的学生,怎么能直接做科研? 再看土木工程,转行率超过七成。行业早就流行装配式建筑、3D打印房屋,可很多高校还在教几十年前的老一套,毕业生根本接不上地气。 建筑学更惨,转行率八成以上,企业需要能用AI软件搞设计的人才,可大学还在练手绘。结果是,学生读了五年书,出来却发现和社会需求脱节,只能改行。 这些例子说明,大学课程和产业实践严重脱节,学生花了几年时间,既没练好科研能力,也没学到前沿技术。 为什么会这样?很大一部分原因是评价体系出了问题。高考就是最大的指挥棒。高中最后一年,学生几乎不学新东西,全在刷题、做模拟卷。这样的教育模式,不是在比谁聪明,而是在比谁训练得更像机器。 等到大学里,评价老师的标准是论文数量,评价学生的标准是考试分数。做需要十年磨一剑的基础研究,不会有人给你耐心和空间。很多教授为了职称互相引用、灌水造假,学术环境浮躁,真正有潜力的年轻人也被裹挟在里面,渐渐失去热情。 这就是为什么中国能培养出一大批“解题高手”,却很难孕育出站在世界舞台的顶尖科学家。 除了学校内部的问题,社会和时代也在给教育施压。现在就业压力大,很多家长宁愿孩子去学金融、互联网,也不愿意鼓励他们学数学、物理。看起来是现实考虑,实则是让基础学科越来越冷清。中端应用型人才越来越多,但能在关键技术上突破的人才却长期缺乏。 再加上人工智能的冲击,很多学生赖以生存的“解题能力”,未来很可能被机器取代。AI几秒钟就能写程序、做计算,但它替代不了人类的想象力和跨界思维。可如果教育依旧死盯着标准答案,孩子们的未来就很危险。 姜伯驹之所以痛心,是因为他经历过另一种教育氛围。年轻时,他在课堂上可以随时质疑老师,老师也乐于鼓励学生独立思考。 回国后,他没有一味埋头研究,而是把最新的研究方向带进课堂,坚持培养学生。他始终认为,教育的目标不是让学生背下多少定理,而是学会如何思考问题。 他提倡分层教学,让有天赋的孩子早点接触更高阶的内容;他呼吁恢复几何证明和逻辑训练,因为这不仅是数学内容,更是思维训练;他强调跨学科的结合,鼓励自由探索。 未来,中国要想真正解决“卡脖子”难题,必须在教育上给学生更多自由空间。因为机器可以算,但机器不会想;标准答案容易找,但独立思考才是最宝贵的。

duyongkai

谁不想快乐教育?问题是学校招人看分数,单位招人看学历,社会用人看关系,工厂用人看年龄,

用户10xxx37

有一门课,叫逻辑学,没了

纷纷扰扰

确实,特别是现在的高中有的学校三年课程压缩到一年半讲完,剩下的时间就刷题。

雍和宫小水

好文,但改变太难了……

纯属虚构

打科新,看短剧,吃西北,买电车!真理不变张雪峰!

守护冰锋

中国式的教育确实存在某些问题,但是不能因噎废食,也不能只观其弊而不见其效。基于中国如此庞大的人口基数下,截止2022年统计,全国文盲率已经降至2.67%,而印度文盲率长期稳定在40%左右,美国文盲率甚至近几年来还有所上升! 实事求是一点儿吧,前进的道路上,总会遇到困难和坎坷,让我们披巾斩棘,继续勇攀高峰!

朝阳

胡说八道!学生不做题目干什么?中国不搞应试教育,难道搞类似于老美的“快乐教育”?那才是真正的误人子弟!

谦谦君子

野鸡大学太多了