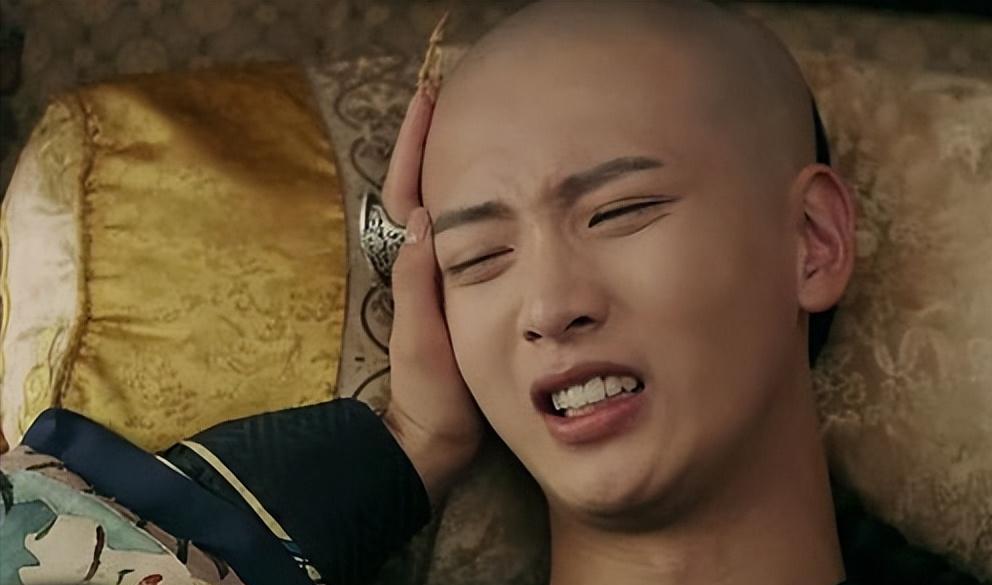

1766年,年仅25岁的永琪病逝,乾隆悲痛欲绝,按太子的规格举办了葬礼。可奇怪的是,一个月后,乾隆竟然下令处死为永琪治病的几位太医。“你们都得为他陪葬!”乾隆愤怒的喊道。 初春,紫禁城的晨光里,厨房的药香却变得异常浓重,年仅二十五岁的永琪卧病在床,太医们在殿外低声交头接耳,气氛压抑到让人窒息。 乾隆拂开帘帐,眼神里写满焦虑与不安,太监一路小跑递上刚熬好的汤药,宫女们的脚步格外轻,生怕惊动了王爷虚弱的神经。 永琪的病来得突然,起初只是腿部刺痛,太医看诊后确定为风寒,信誓旦旦地说药到病除,但几日后疼痛加剧,永琪不再掩饰痛苦,夜里甚至难以入眠。 乾隆坐在床前,低声问太医:“为何还未见好转?” 太医面色难堪,反复强调是风寒入骨,药方却一改再改,永琪眉头紧锁,似乎已经察觉不对劲。 这位皇五子,文武兼修,通满蒙汉三语,练得一手好骑射,是诸多皇子中的佼佼者,乾隆对他格外器重,曾在朝会上不止一次夸赞永琪的才干。 甚至在前些年火灾发生时,永琪不顾安危冲进烟火深处救下乾隆,皇帝因此动了立储之心,特赐“荣亲王”,一时风头无两。 但此刻的永琪,已无往日意气风发,腿疾日益加剧,太医却始终未能查明实情,乾隆的耐心逐渐消磨。 又过数日,永琪的病情终于无法挽回,宫中传出一声叹息,乾隆放下政务,特意过来探望儿子,永琪强忍剧痛:“父皇,儿臣不孝,恐难侍奉左右。” 乾隆握住他的手,喃喃自语:“朕怎能失去你。” 正是这一年春天,永琪在宫中薨逝,才二十五岁,正值大好年华,帝王心中的悲痛难以医治,乾隆下旨以超高规格厚葬永琪,整个皇城都笼罩在压抑的氛围里,连宫墙上的瓦雀都罕见地沉默。 王府中,侍从们垂泪不语,永琪的灵柩停在殿中,乾隆望着出了神,谁都看得出,这位皇帝的心被生生撕裂了一道口子。 可就在外人以为此事就此落幕时,乾隆却突然下令彻查太医院,将给儿子治病的太医被召至养心殿,乾隆面色铁青,指着他们质问:“你们可知误了王爷的性命?” 太医们跪地辩解,称尽心竭力,无奈病情凶险,乾隆一声冷笑:“若你等早报实情,岂会有今日之祸?” 原来,太医们在诊断时发现永琪所患并非寻常风寒,而是“附骨疽”,此病初时症状与风寒类似,实则需截然不同的治疗方法,太医犹豫不敢直言,怕担责误事,竟隐瞒不报,依旧按风寒开药,导致病情愈发恶化,乾隆得知真相,怒不可遏,对太医院的玩忽职守进行了整肃。 永琪短暂的一生几乎集所有宠爱于一身,诸皇子中唯他最得乾隆看重,文武兼修、性格果断、通晓多种语言,是难得的储君之选。 永琪也不负期望,年轻时多次随乾隆南巡,处理政务果断利落,深得群臣好评,宫中曾流传一句话:“五王在,储位安。” 但命运却在他最风光的时候突然转折,乾隆三十年冬,他因病剧烈,乾隆心疼之下,特地提前晋封为亲王,意在安慰儿子,可病情却未见好转,反而一日重似一日。 到了来年春天,永琪终于熬不过去,乾隆在灵前沉默良久,所有人都能感受到这位皇帝的无力与遗憾 永琪的去世,直接改变了皇室的储位格局,原本最被看好的继承人猝然离世,其他皇子间的明争暗斗变得更加激烈,宫廷内外风云骤起。 乾隆晚年回忆起永琪,总会反复提及他的聪明与果断,尤其痛惜曾因一时疏忽,错失了最得力的继承人,甚至留下“未明言而彼旋逝”的遗憾,在清宫档案中,永琪的名字始终带着一层特殊的分量。 永琪的墓葬位于北京密云,后世考古发掘时,墓中随葬品之丰富、规制之高与史料记载高度吻合,印证了当年乾隆厚葬的事实,墓志铭中也详细记载了永琪患病、薨逝与葬礼经过,成为研究清宫皇子命运的重要实证。 参考信源:《清史稿列传八·诸王七·》