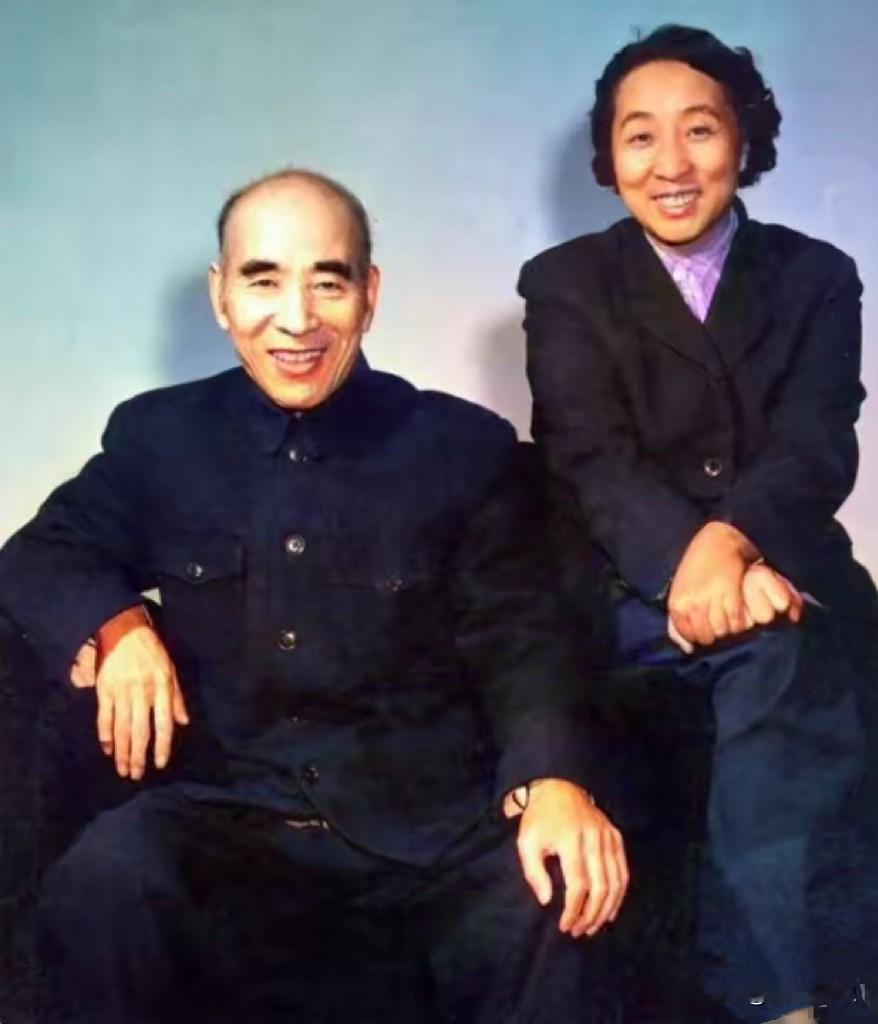

1938年,138师师长下令剥光132头日寇的衣服,然后全部砍头,用禽兽的血祭奠南京遇难同胞,当日军指挥官赶到后,都不禁颤抖的说:“从没见过这么狠的中国军队”,这位铁血将军便是抗日名将,桂系狠人莫德宏。 莫德宏不是天生的“狠人”,他出身苍梧一个小山村,父亲早逝,靠着母亲含辛茹苦把他送进私塾,他本可以一辈子做个教书匠,但现实不给他温吞的机会。 1917年前后,他投军入伍,最初只是个排长,靠着剿匪立功,一路拼杀到师长的位置。这个人是硬骨头,打仗不怕死,升官也不是靠拍马屁——是靠真刀真枪从死人堆里爬出来的。 北伐时期,他跟着黄绍竑、韦云淞一路南征北战,在江西围剿红军时也没闲着,打的是硬仗,啃的是苦骨头,这个阶段的莫德宏,已经显露出一种“我不怕你狠,我比你更狠”的战场逻辑,他不是那种纸上谈兵的师爷式军官,而是手上沾着血、眼里有火的实战派。 1937年全面抗战爆发后,莫德宏任第138师师长,把主战场从南方带进了苏鲁皖一带,到了1938年,他的部队被调往台儿庄外围布防。 面对板垣征四郎和矶谷廉介两个日军精锐师团,他没有选择死守,而是反其道而行之,主动出击、诱敌深入、伏击突袭,把防御战打成了进攻战,说白了他是用“农村包围城市”的打法去打日军的钢铁洪流,甚至不惜让士兵近身肉搏。 也正是在这场大捷之后,发生了那起震撼中外的“132人斩首事件”,战斗结束后,一股日军残兵逃入寺庙负隅顽抗,莫德宏下令包围寺庙,几天后这批日军断粮投降,举着白旗祈求按《日内瓦公约》处理,希望能活命。 但这时候南京大屠杀的消息刚刚传到前线,30万中国平民在南京城内惨死,孕妇被剖腹、老人被活埋、儿童被钉死在门板上。面对这些“禽兽”,莫德宏没有心软。 他冷冷地拒绝了所谓“人道主义”的请求。他的逻辑很简单:你们对中国人不讲人道,就别指望我们对你客气。 于是他下令将132名日军俘虏剥光军服,拖到寺庙前,当众斩首,血流成河,尸体摆了一地。 据说当日军增援部队赶到现场时,连带队的日军指挥官都被吓得直哆嗦,喃喃自语:“从没见过这么狠的中国军队。”这一幕成了中国抗战史上最具争议、也最具震慑力的瞬间。 但事情远不止一腔怒火那么简单,莫德宏的决定,也许出于复仇,也许是针对日军屡次诈降的冷酷防范,彼时的中国军队,已经多次在“降而复战”的骗局中损兵折将,这一次他选择以血还血,不给敌人第二次机会。 这场斩首风波,在当时舆论场上引发了巨大争议,日本方面迅速指控莫德宏“违反国际法”,称其“野蛮且不人道”。 而中国国内,却有不少声音支持他,认为这是对南京大屠杀的正义回击,是一种让日军“听得见、看得见、怕得要死”的震慑,有人说这不是残忍,而是战争的逻辑:丧失人性的一方,别指望别人还讲规矩。 莫德宏也没因此被边缘化,反而因为在台儿庄的表现,获得国民政府颁发的云麾勋章和宝鼎勋章。 更值得一提的是,1942年他在安徽太湖击落了一架日军军机,当场打死了南京大屠杀策划者之一:日军大将冢田攻。这是整个抗战期间中国军队击毙的最高级别日军将领,不夸张地说这是以命换命的“终极清算”。 战争结束后,莫德宏归于平静。1949年他被桂系再次启用,但随着解放军南下,他最终被俘,时代的车轮碾过英雄的肩膀,铁血将军终归尘土,但那段历史,那132个头颅堆砌出的警示碑,却没有随着时间被遗忘。 今天回头看这件事,不应只是用“对”或“错”来简单评判。它代表着一个民族在极端苦难下的极端反应,也把战争的残酷与人性的边界撕开得赤裸裸,莫德宏的“狠”,不是为了表现凶残,而是真切反映出那个时代的血与火、仇与恨。 在2015年对南京大屠杀幸存者的采访,许多当年亲历者直到晚年仍无法释怀,当人道主义被践踏得体无完肤,反击是否也必须戴上“人道”的面具?这个问题无解,但历史不会撒谎,132个俘虏的下场,是一段民族记忆的注脚。 莫德宏是一位复杂的将军,他有铁血,也有柔情;他用残酷回应残酷,用仇恨祭奠仇恨。 他的行为也许不符合今天的战争伦理,但在那个烽火连天、民不聊生的年代,人们更需要一个“能让敌人怕”的将军,他不是冷血屠夫,而是用极端手段警醒敌人:中国人不再是东亚病夫。 参考资料: 莫德宏. 中国国家图书馆. 2023-09-20 桂系第15军组成的第48军(将领)简介 抗日战争纪念网. 2023-08-15