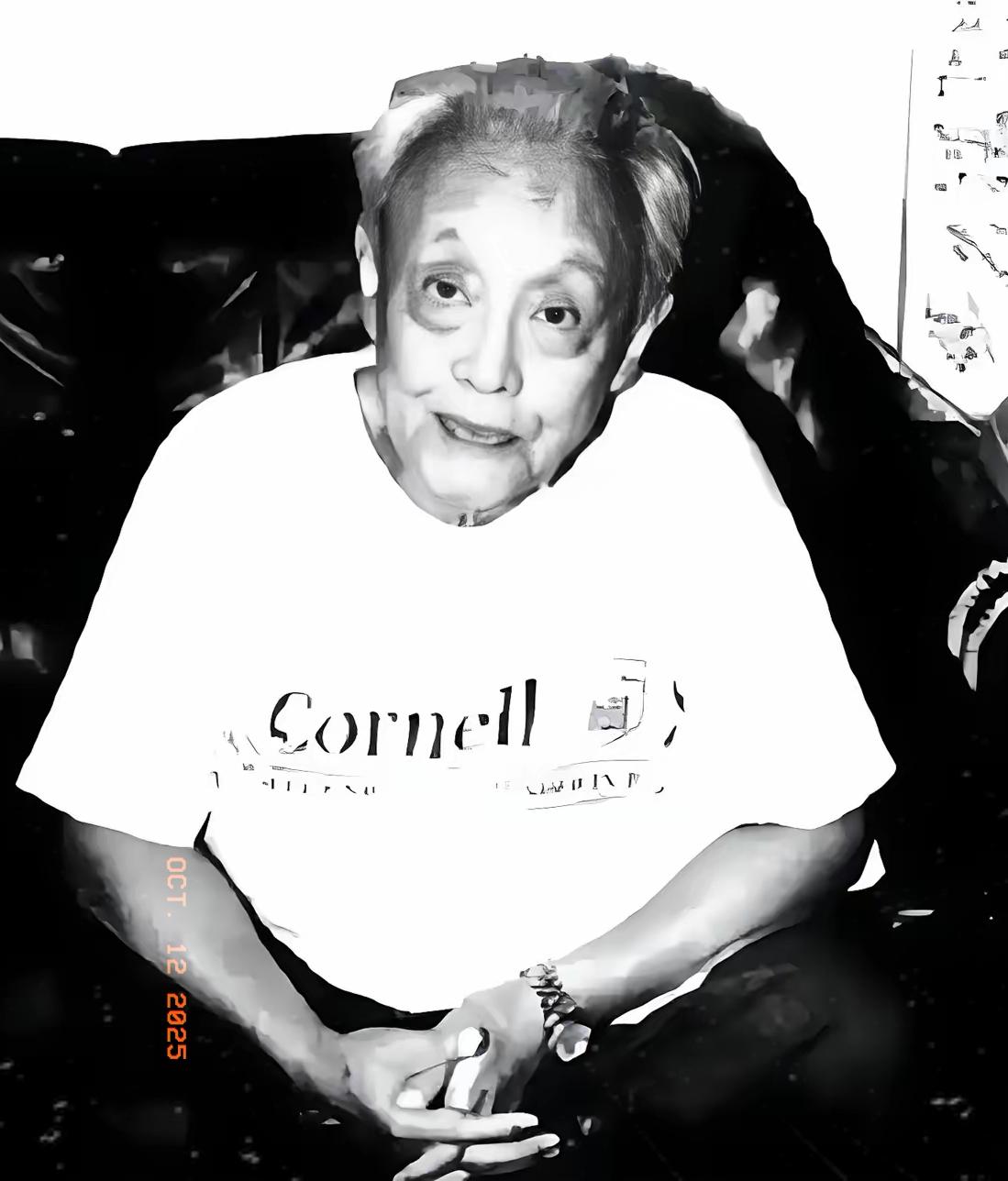

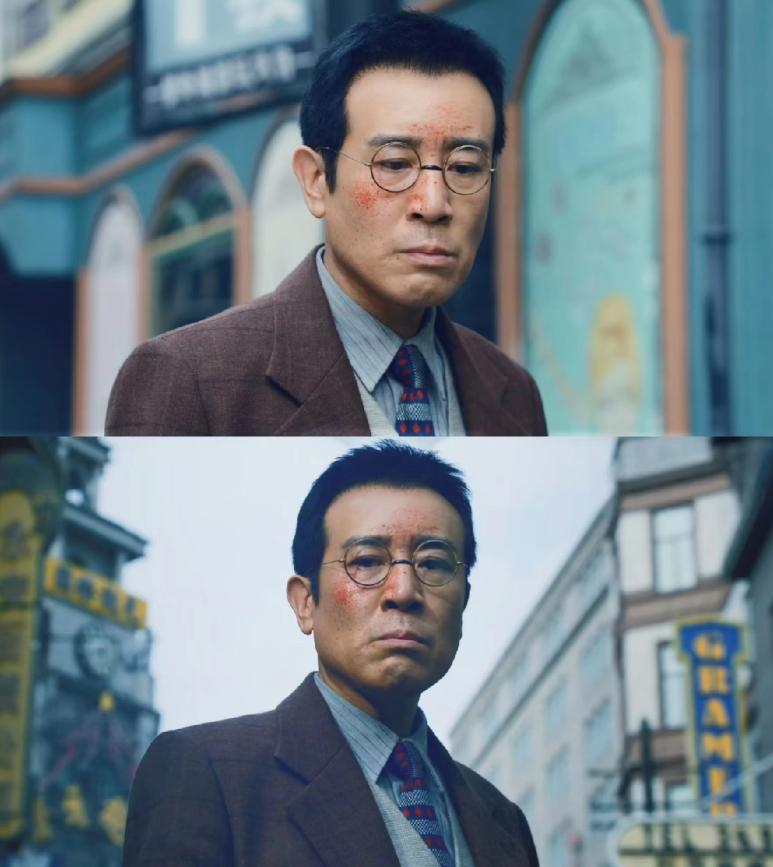

1909年,41岁的霍元甲(右)与友人合影;霍元甲,天津静海人,武师家庭出身,自幼习得家传绝技,常年在码头、药店务工,后得友人推荐在上海“精武体操会”担任武术教练,当年被评为沧州十大武术名人,闻俄、英两国力士来华表演,遂与其挑战,二者望风怯场,日本柔道会武师与其较量,他力挫劲敌,1910年9月,42岁的霍元甲突然离奇逝去,死因至今不明。 霍元甲这人,出生在1868年天津静海小南河村,那地方靠近运河,村子穷苦,家里靠父亲霍恩第押镖吃饭。霍恩第是迷踪拳传人,拳路讲究步法变幻,近身快打,在河北平原闯出名堂。霍家几代习武,祖籍沧州东光安乐屯,迁到静海后继续传艺。霍元甲排行老四,从小就瘦弱,动不动就生病,村里小孩玩闹他插不上手。十二岁那年,他试着跟八九岁娃角力,结果次次败北,摔得鼻青脸肿。霍恩第看在眼里,气得直摇头,说这孩子学武准丢霍家脸,从此不许他沾拳脚边儿。这样的童年,搁谁都憋屈,但霍元甲没放弃,成年后身体渐壮,二十七岁时终于求父亲传艺。每天清早起来练,拳路从基础抓起,掌法、步子,一点一滴抠细节。练着练着,手上茧子厚了,力气也上来了。这段日子,奠定了他后来的底子,武术这玩意儿,说白了就是水到渠成,坚持下去总有回报。 成年后的霍元甲,没急着闯荡江湖,先在天津码头混饭吃。那年头码头苦力活儿重,扛麻袋、卸货物,一天下来腰酸背痛。他弯腰抓绳索,百斤东西稳稳扛肩,步子不乱,干活利索,工头都爱叫他。闲下来转去药铺当伙计,称药、包方,动作麻利,从不耽误事儿。药铺老板农劲荪是老江湖,看出他身手不凡,俩人聊着聊着,就聊到南下上海的机会。1909年春,霍元甲收拾行囊,坐船去上海,那座城市租界林立,机会多,但也鱼龙混杂。他先在药栈落脚,帮着分拣草药,很快就适应节奏。农劲荪引荐他去精武体操会教拳,这会馆是推广武术的地方,学员多是本地汉子。霍元甲上手快,示范拳路时,步法稳,力道足,学员们跟得上。这样的起步,接地气,不张扬,却让他在上海站稳脚跟。说到底,武术家也得从底层干起,没这些苦力活儿,哪来后来的硬功夫。 1909年这年,霍元甲在沧州武术名家评选里挤进前十,河北老家传话过来,会馆里热闹了好几天。上海人爱看热闹,这消息一出,学员报名更多了。他教的拳路,源自家传迷踪,注重实用,不花里胡哨。秋天,张园来英国力士奥皮音表演,台上举铁链,宣称中国人扛不住。霍元甲听说后,直接上门挑战,灰布衫一裹,腰带一系,站那儿气势就压人。奥皮音一看不对劲,收起家伙就溜了,园里观众直呼过瘾。没多久,俄国力士也来沪,公共租界场馆里挥哑铃,喊着比试。霍元甲带人赶到,对方瞅他肩宽背阔,借口身体不适,收拾东西走人。这些事儿传开,上海武坛炸锅,霍元甲的名头一下子响了。冬末,他跟友人去摄影楼拍合影,坐右边,双手搁膝,定格那一瞬。照片里他眼神坚定,透着刚毅。这张影儿,不光是留念,还像个节点,记录他从码头汉子到武术名人的转变。搁现在说,这叫低调发光,靠实力说话,不用多废话。 创办精武会,是霍元甲在上海的头等大事。1909年,他跟农劲荪商量,正式开张,馆址虹口,学员从十几个起步。会馆不光教拳,还推体操,目的是强身健体,振奋国人。霍元甲亲自把关课程,早课起势,晚课对练,拳路严谨,步法多变。沧州评选的事儿,让他信心更足,学员们练得起劲,会馆渐渐成上海一景。那年头,洋人看不起中国人武术,霍元甲这些挑战,就跟打脸似的。奥皮音和俄国力士退缩,不是巧合,是他们见识过他的底子。合影那天,摄影楼外街头车水马龙,他拍拍友人肩,谈起会馆扩建。这样的日常,朴实,却藏着大志向。武术这行当,说穿了就是护家卫国,从小馆起步,影响一代人。 转眼1910年夏,日本柔道会派人来沪,十几号高手下船,腰束黑带,气势汹汹。霍元甲率弟子迎上,馆内空地比试,先弟子上,后他亲自接招。一个箭步抓臂,他侧身闪,反手扣肩一推,对方退三步。接着两人围攻,他双腿扎根,左手虚晃,右手击胸,闷响一声,对手揉胸退出。几轮下来,日本一方轮番上,他擦汗继续,避扫腿,反掌推,借力甩人落地。比试到午后,他们认栽,收拾道服回船。霍元甲拱手回礼,弟子递巾,他拭面巡视器械。这场胜仗,让精武会声名大噪,学员暴增,他加课示范,拳路更密实。这样的较量,不光是个人恩怨,更是国人脊梁的事儿。搁当下看,霍元甲这股劲儿,值得学,面对挑衅,不退缩,就用行动堵嘴。