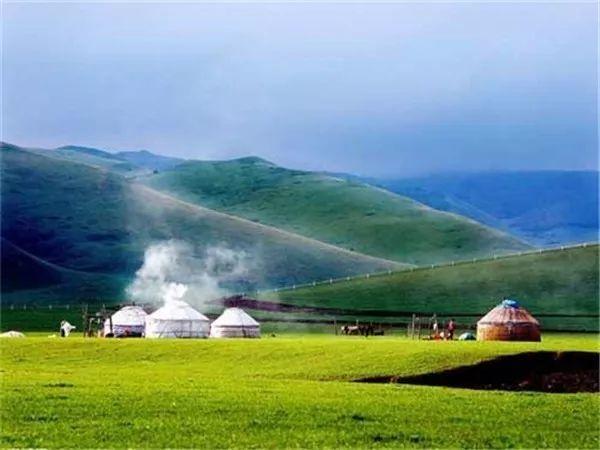

《内蒙古土豆随便捡VS连云港板栗赔300:一场关于信任与规则的全民大讨论》 当男子一家在内蒙古捡土豆的视频冲上热搜,评论区瞬间炸了——有人羡慕“这才是淳朴民风”,有人愤慨“连云港捡板栗凭什么赔300?”,更有人一针见血:“不是土豆和板栗的问题,是人心变了!” 同样的“捡拾行为”,为何结局天差地别? 在内蒙古,牧民笑着递袋子:“地里剩下的土豆不捡也浪费,不如让大伙儿开心!”;而在连云港,村民架起监控喊话:“谁捡板栗谁赔钱,一颗都不能少!” 网友晒出对比图:一边是塞满土豆的麻袋和笑脸,一边是调解书上刺眼的“300元赔偿”。 数据冲击: 搜索平台显示,“连云港板栗事件”后,相关词条暴涨500%,“农民维权”话题讨论量突破10万。而内蒙古牧民的做法,竟意外带火当地旅游——“想去捡土豆”成为抖音新梗。 人性洞察: 这哪是捡土豆和板栗的差别?分明是“信任经济”和“规则经济”的碰撞! 牧民敢敞开田地,是因为骨子里的豁达:“我的富裕不在这一袋土豆”;而村民严防死守,背后是“一粒板栗都不敢丢”的生存焦虑。 故事共鸣: 评论区@李大姐的留言扎心了:“老家果园以前随便摘,现在拉铁丝网都防不住偷果贼…不是人坏了,是敢信任的人越来越少了。” 更有人翻出旧闻:某地老人卖菜收假钞后,从此只认现金——信任崩塌只需一瞬间,重建却要几十年。 本质剖析: 当“捡拾文化”遇上“维权时代”,我们真正失去的,是那份“多余的东西分享给路过人”的从容。 内蒙古的土豆地里藏着最朴素的智慧:“东西不值钱,情谊才值钱”;而维权案例增多的另一面,何尝不是社会诚信体系需要补课的信号? 如果你家田地有剩余作物,会免费开放还是严防死守? 连云港村民索赔300元,到底该不该骂? (欢迎在评论区吵上热搜!) 用“捡土豆”的暖反差对比“赔300”的痛感,激活读者正义情绪 埋设“信任危机”社会痛点,引发70、80后集体记忆共鸣 金句“东西不值钱,情谊才值钱”提炼传播价值,便于截图转发 开放式提问刺激站队行为,助推评论区 battle 流量