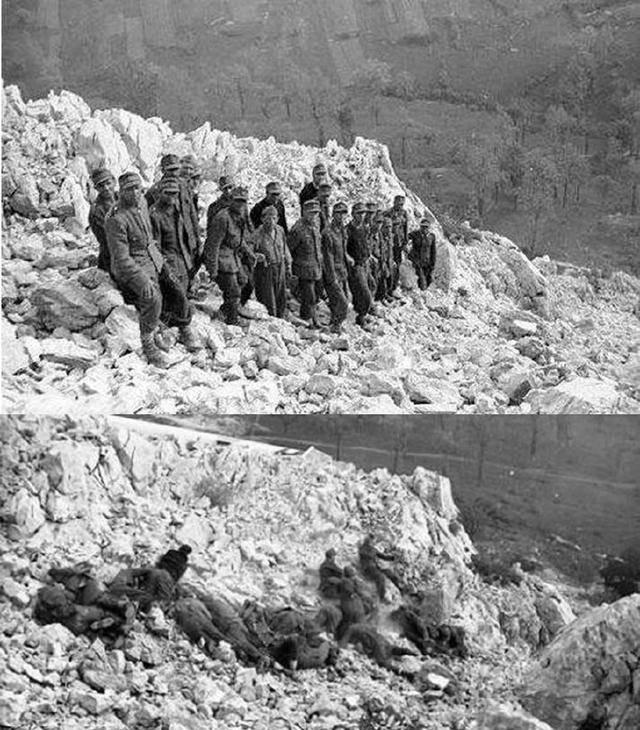

二战后苏联姑娘太多,不好找对象,政府想出个实在招儿,解决了大问题。 2700万生命的空缺,大多是刚到鼎盛年纪的男青年,直接把苏联的人口结构冲击得东倒西歪。 战后,走在苏联大街上的姑娘,身边能遇上的适龄小伙子,真的是稀罕物。 很多家庭里,女儿们长大,却发现家乡的男青年少得可怜,每100个女人,也就能碰上六七十个男人,而且还很可能不是最让人心动的那种。 政府不得不想办法,战后,苏联一边在医院、工厂、交通线上奖励多子女母亲、发给单身母亲物质和精神上的“安慰”,一边出台生育鼓励政策,比如降低法定结婚年龄,出台所谓的“家庭法”,对没结婚的男人和生娃少的家庭收税,把母亲这顶帽子立成全联盟的标杆。 单身妈妈不用再像过去那样低头为难,反而获得一系列社会福利,曾经让人羞于启齿的非婚生子女,变得更加能被大家接受,但数以百万计的小姑娘,依旧在工厂、农庄、医院、车间间穿梭,希望遇到值得托付的人。 这样的社会泡沫正值苏联急需恢复劳动力的时候,前线士兵折损得快,后方工业农庄离不开人,女人们撑起了大半边天。 到了战争后期和战后最初几年,许多工作场合男女比例严重倒挂,女职工比男职工多得多,甚至有行业几乎看不见年轻小伙子的面。 红色宣传和社会现实很矛盾,一边要女性做“英勇的祖国建设者”,另一边又暗示她们应该全力回归家庭,多生孩子,把家庭带回“正常轨道”。 就在这样的背景下,日本青年战俘成了特殊的存在,大批刚刚“转行”的日本年轻人,在被送到苏联劳动改造营后,并没有像普通人设想的那样,只是当工具用了一阵就被送回国。 因为战后苏联缺人,用这些战俘不仅能补上劳动力难题,还让本地的姑娘们第一次能在身边看到不一样的“异国青年”。 据估算,约有56万到76万日本军事和文职人员被关进苏联劳改营,劳动强度极大,加上伙食、气候、医疗条件都无法和日本老家比,所以死亡率也高得让人心惊。 还是有为数不少的日本青年存活下来,在苏联荒凉但急需青壮年的土地上,一待就是几年甚至十几年。 表面上,这群日本青年戴着劳改帽、干着重活,苏联姑娘则被安排做监工、分发物资、登记信息,从早到晚抬头低头都能碰上。 时间久了,冷漠和戒备被磨平,语言不通成了笑话,民族隔阂也慢慢消化。 姑娘见多了身边的日本面孔,总会多份好奇和亲近,那些本来只是陌生人的劳改营日本青年,也成了姑娘的生活话题和目光焦点。 日常工作和劳改场合的有限接触,意外地填补了战后苏联社会适婚男青年的巨大空白,哪怕表面看只是干活和监督,但谁都能看出,这里面多了点大家都懂的情感寄托和“小小希望”。 对外说是“解决劳动力不足”,对内大家都心知肚明,有些姑娘悄悄把希望交给了身边这些“新男青年”。 在漫长的分配物资、领队检点、翻译通话、工作合作后,陌生变成了忍不住多看一眼。 很多日本战俘最终还是被逐批遣返回国,一些甚至多年以后才得以离开苏联。 在这片曾经让他们吃尽苦头的土地上,有人留下了自己的家,有人选择随俄罗斯姑娘走进新的生活,日本外交档案里曾统计过,这些异国婚姻并不算太普遍。 但恰好是这段非常岁月下的人性见证,苏联姑娘和日本青年,靠缘分短暂地连在一起,为彼此点亮过一段本来不会有的温情。 如果你是那个时代的旁观者,会选择勇敢追求新生活,还是随波逐流,把一切交给命运?

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)