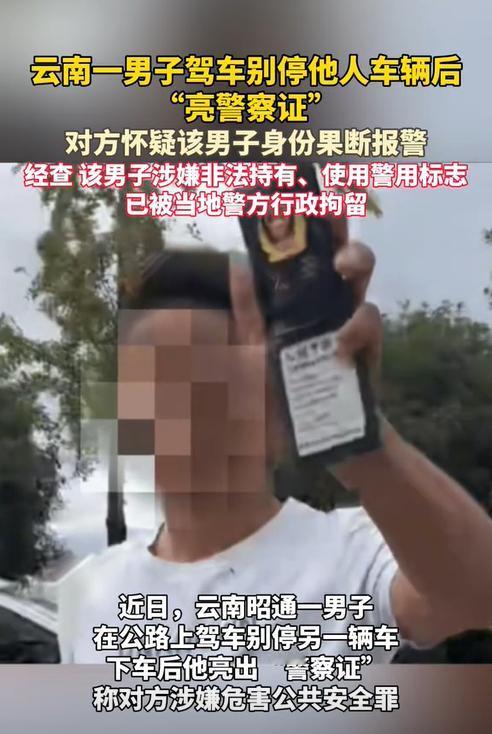

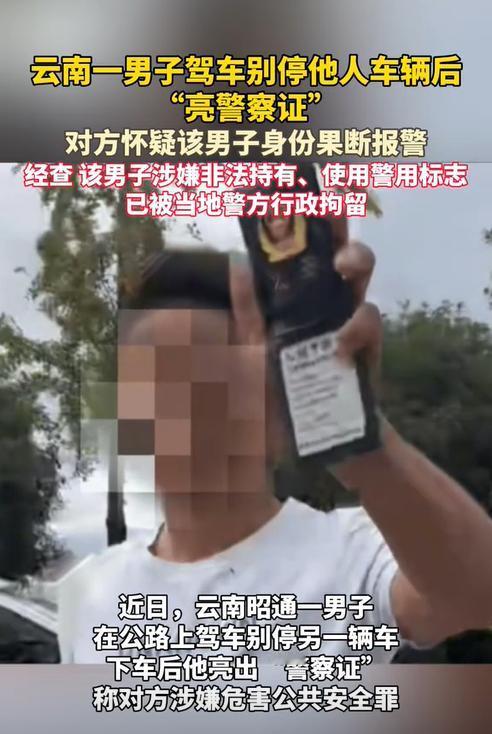

云南昭通街头,一名男子手持“警察证”逼停女子,自称她涉嫌危害公共安全罪。可当女子要求核对证件时,他支支吾吾答不上来。最终女子果断报警,警方赶到现场——这名“警察”彻底露了馅。 当天,女子陈某驾车行驶在城区主干道上。因前方车辆突然减速,她下意识踩了一脚刹车。紧随其后的白色轿车险些追尾,司机情绪激动,猛踩油门超过她的车,横在车头前方,强行将其逼停。车门一开,一名男子怒气冲冲地走下车,手中高举一本“警察证”,口气强硬:“你知道你刚才的行为已经涉嫌危害公共安全罪吗?” 陈某被突如其来的“执法”吓了一跳。她下意识地想自己并没有闯红灯,也没有危险驾驶,怎么就构成了危害公共安全?男子的气势极强,但她越看越觉得不对劲——对方没穿制服,没有执法记录仪,证件看上去破旧模糊。陈某平静下来,要求对方出示详细信息:“请问你是哪一单位的警察?证件编号是多少?”男子一愣,语塞几秒后只回了一句:“你别问那么多。” 这一瞬间,陈某意识到问题严重。她迅速锁好车门并拨打110报警。在等待民警赶来的过程中,男子还不忘继续假装执法,嘴里不停地说:“你跑不了,马上就送你去派出所。”然而等到真正的警察赶到时,男子脸色发白。警方当场查实,他并非警务人员,而是非法持有并使用警用标志的普通人。 警方依法对男子臧某处以行政拘留,并没收其所持的假警察证。案件一经通报,引发网友热议:有人质疑“既然是假证,为何不按伪造国家机关证件罪处理?”也有人疑惑“警察证是真的,那他又是怎么拿到的?”这起案件,实际上隐藏着两个关键的法律问题——证件真伪与持证行为性质。 首先,从法律定义看,伪造国家机关证件罪是指无权制作者制作虚假的国家机关公文、证件或印章。依据《刑法》第二百八十条规定,伪造、变造或者买卖国家机关公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。也就是说,只有制造者或买卖者才构成伪造罪。若臧某的证件来源于购买,而伪造者是网店商家,则刑责应追究伪造者,而非购买者本人。 其次,臧某虽然未构成伪造罪,但其行为仍属违法。依据《人民警察制式服装及其标志管理规定》第十六条:单位或个人非法持有、使用人民警察制式服装及其标志的,由公安机关没收非法物品,处1000元以下罚款;情节严重的,可处10日以下拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。臧某手持警察证,冒充执法人员干扰他人行驶行为,属于非法使用警用标志,被行政拘留,完全符合法律规定。 然而,案件的重点不止于处罚结果,更值得讨论的是假冒执法行为的社会危害。假警察往往打着“执法”的旗号行事,公众出于对警察的信任,往往选择配合,这使得他们的行为更具欺骗性和威胁性。一旦利用此手段实施敲诈、恐吓,甚至非法限制人身自由,便可能触及《刑法》第二百七十八条的招摇撞骗罪或诈骗罪的边界。 在陈某的案例中,如果她当时轻信男子,交出个人信息或被迫转账,后果不堪设想。所幸她保持冷静,依法报警,避免了更大的损失。这也提醒公众:遇到“执法”行为,理性核实是最有效的自我保护。 从法律实践角度看,真警察的身份识别有严格规范。《行政处罚法》第三十七条规定:执法人员在实施行政行为时,应当出示执法证件,并由两名以上人员共同进行。这意味着,任何单独行动、无执法记录设备的“执法”,都应提高警惕。执法证件应包含姓名、编号、所属部门,并加盖公安机关公章。公民有权要求核实执法身份,并可在不确定情况下报警求助。 从社会层面看,这一事件也暴露了部分群众法律意识薄弱、识假能力不足的问题。近年来,不乏有人冒充警察实施诈骗、查车、罚款等行为。这类案件往往利用公众对“权威”的天然信任,让受害人陷入恐惧与从众心理之中。实际上,我国法律赋予每一位公民核实权与拒绝权——在执法人员身份无法确认前,公民有权拒绝配合,并及时报警。 警方对臧某的处理不仅是惩戒,更是警示:任何人不得以警察名义实施社会管理活动。警察代表国家公权力,是维护公共秩序的象征,其权威不容假借。否则,不仅破坏法律尊严,更侵蚀社会信任。 警方后续表示,正在追查该证件来源。如果证件为伪造,将追究制造者刑责;若为遗失真证件,也将对发证单位进行调查。法律的每一次介入,都是对社会秩序的修复。