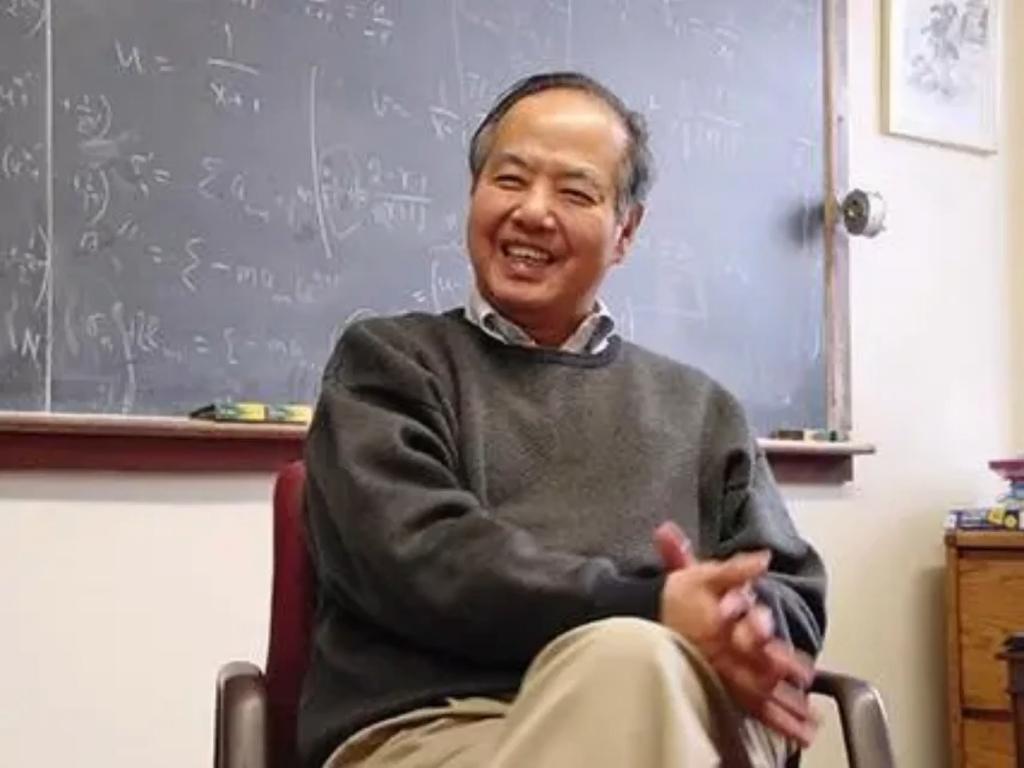

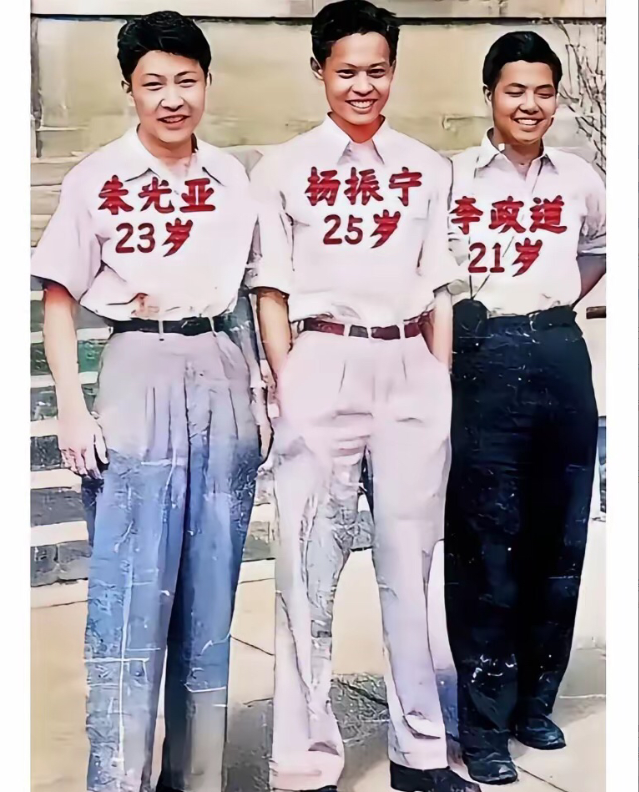

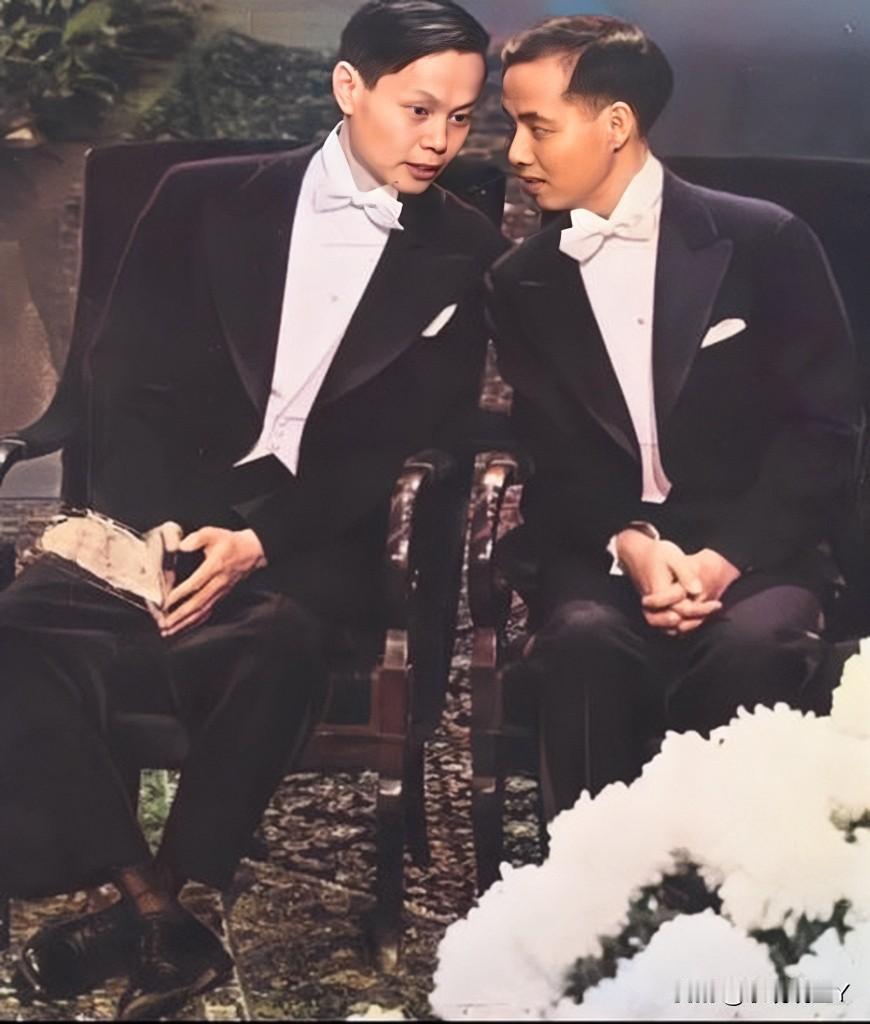

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 1946年的芝加哥大学物理系,刚破格入学的李政道还没完全适应研究生的节奏。 这位20岁的中国青年能站在这里实属不易,战乱让他没能拿到大学文凭,全靠西南联大吴大猷教授的力荐和国家奖学金才得以赴美。 更幸运的是,诺奖得主费米看中了他的考试成绩,破例将他收为弟子,每周雷打不动抽出半天时间,一对一跟他深聊物理问题。 那天的讨论本该围绕粒子物理展开,费米却突然话锋一转问起太阳。“太阳中心的温度是多少?”老人的目光落在李政道脸上,带着惯有的审视。李政道没多想就接话,说大概1000万度。他记得这是文献里常见的数值,回答时还带着点笃定。 费米的追问紧接着就来。“你怎么知道的?”李政道坦言是从书上看来的。话音刚落,又被问“自己算过吗?”这下他卡壳了,小声说没有,觉得这计算太复杂,而且跟当时研究的课题八竿子打不着。 “这不行。”费米的语气不算严厉,却带着不容置疑的分量,“做学问不能这样,别人的结论得自己验证过才能信。”李政道后来回忆,当时脸一下子就红了,明明是脱口而出的答案,此刻却像块烫手的山芋。他原以为导师会让他回去翻公式推导,没想到费米没再多说,转身回了自己的工作室。 接下来几天,李政道总能看到费米在实验室角落忙活。老人平时研究的是电子和中子实验,跟天体物理毫不沾边,可那段时间却总对着一堆木料、刻度纸和计算图表琢磨。 直到一周后,费米把他叫过去,指着桌上的大家伙说话。那是把特制的计算尺,足有六七英尺长,木质边框磨得光滑,红漆标刻的刻度线密密麻麻,摊开时几乎占了半张实验台。 “用这个算。”费米示意他动手。原来老人花了整整几天,专门为解太阳内部辐射传递的微分方程设计了这把尺。那些原本要耗费大量时间的积分运算,此刻只需拉动滑块就能得出结果。 李政道握着这把可能是世界上唯一的“太阳温度计算尺”,只花一个多小时就算出了结果——确实是1000万度左右。他没停下,又用一天时间算出了太阳半径上一百多个位置的数据,每一组都和文献记载能对上。 这把尺成了李政道学术生涯的“启蒙钥匙”。费米用行动告诉他,真正的科研从不是搬用文献,哪怕是公认的结论,也要亲手拆解验证。这种理念渗透在后来的每一次教学里。 除了固定的讨论时间,费米常拉着李政道在学校餐厅吃午饭,边啃三明治边聊宇宙线起源。他还会扔给李政道一个课题,让他查文献后做“迷你讲演”,每次都能精准点出推导里的疏漏。 李政道渐渐摸清了导师的教学门道。1948年,他跟着费米做μ介子衰变的理论分析,和另一位研究生斯坦博格的实验形成互补。 在办公室讨论时,同屋的罗森布鲁斯被吸引加入,周末聚会时又拉上了正为实验不顺发愁的杨振宁。四人合作的论文《介子相互作用》后来成了经典,首次提出中间玻色子可能存在,李政道还特意给这粒子起名叫W±,取“弱作用”的英文首字母。 这篇论文的诞生,处处透着费米的影子。从选题时要求“必须自己找突破口”,到推导公式时强调“每个步骤都要站得住脚”,李政道总能想起那把大算尺。他后来在学术上遇到瓶颈,就会下意识想“费米会怎么处理”,这种思维习惯帮他跨过了无数难关。 多年后李政道回忆起这段经历,总说那把算尺比任何诺奖荣誉都珍贵。费米当时完全没必要为一个无关课题耗费精力,可正是这份“小题大做”,让他懂得科研的底色是较真。后来他自己带学生,也常复刻这种教学方式,不是直接给答案,而是逼着年轻人动手验证每一个结论。 那把特制算尺的下落没人说得清,或许早就湮没在实验室的旧物堆里。但它承载的治学理念,却跟着李政道走过了大半个世纪。从芝加哥大学的青涩学子到诺奖得主,从粒子物理到天体物理,他始终记得1946年那个午后,费米说的那句“这不行”。那不是批评,是一位大师给年轻人的最珍贵的礼物。