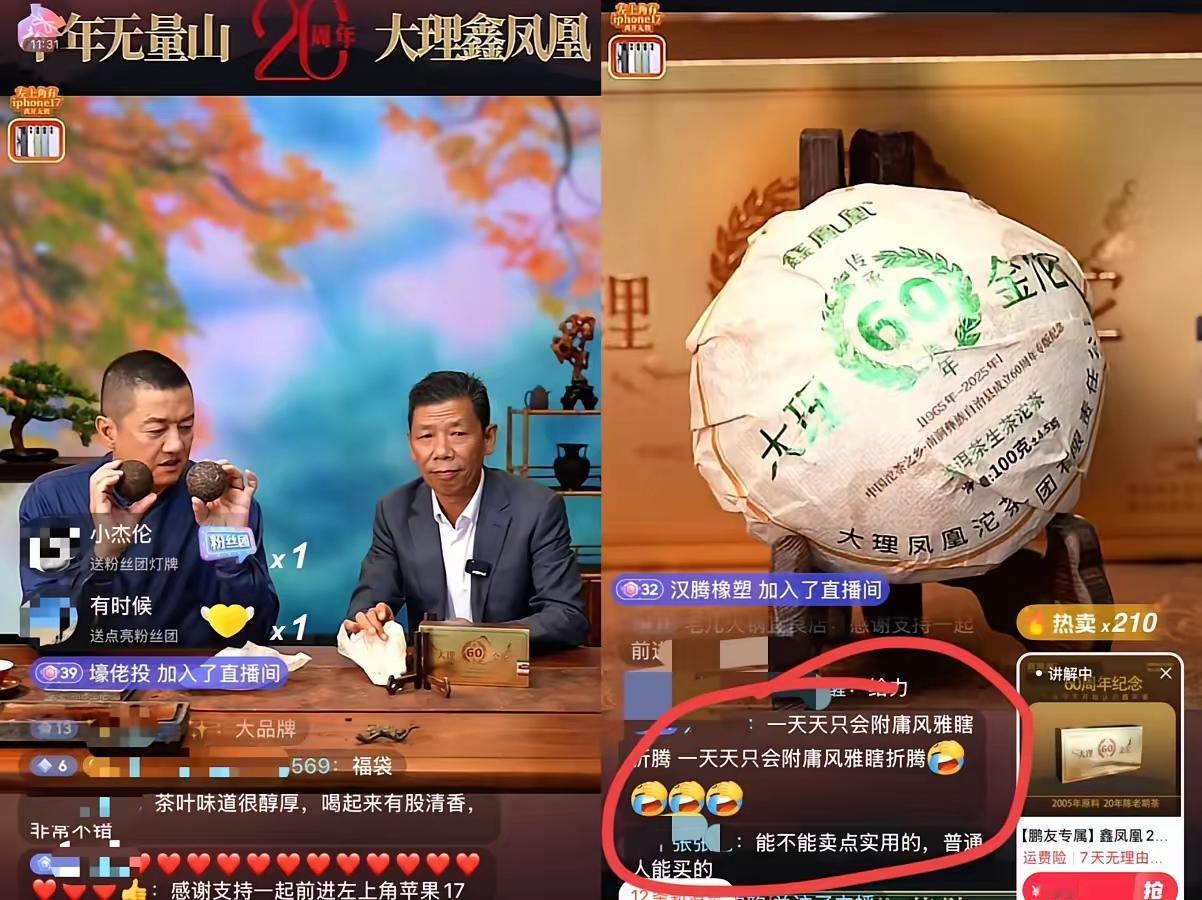

[微风]高志凯直播带货引起了很多网友的非议,面对质疑他只是淡淡的回应:我也有团队需要吃饭。 有网友觉得这无可非议,直播带货现如今都成了各大网红的归宿,他们对这个社会做出过什么贡献?一场直播几十万几百万的挣。与其支持他们,不如支持高志凯! 这事儿一出,网上立马就分成了两派,吵得不可开交。一边是觉得“世道变了,知识不值钱了”的惋惜派,另一边则是“凭本事吃饭,没毛病”的支持派。高志凯是谁? 他不是那种靠脸吃饭的流量明星,也不是在直播间里插科打诨的搞笑主播。他是一位在镜头前谈论国际风云、分析地缘政治的学者。 当这样一张代表着“精英”和“深度”的面孔,突然出现在手机屏幕里,热情洋溢地介绍着某款商品的成分和功效时,那种强烈的反差感,确实让不少人感到不适,甚至觉得是一种“人设崩塌”。 很多人心里犯嘀咕,一个天天在电视上给我们分析世界格局的专家,怎么就“下海”干这个了?这感觉就像一位德高望重的大学教授,突然跑去天桥上卖艺,总让人觉得哪里不对劲。 这种非议的背后,其实是一种根深蒂固的观念:知识分子就应该有知识分子的样子,应该待在书房里、讲台上,保持一种清高和距离感。 直播带货这种充满烟火气、甚至有些“铜臭味”的行当,似乎与他们的身份格格不入。这是一种对“体面”的传统定义,一种无形的身份枷锁。 可高志凯那句“我也有团队需要吃饭”,却像一把锋利的刀,直接划破了这层温情脉脉的面纱,把一个最现实的问题摆在了所有人面前。这句话里没有辩解,没有委屈,只有一种成年人世界里的朴素逻辑。养活团队,发工资,付房租,这些都是实实在在的压力。 在流量为王的时代,一个学者的知识如何变现?写书?办讲座?这些传统方式的收入和影响力,与一场动辄几十上百万人观看的直播相比,早已不在一个量级。当知识的传播渠道和商业价值被互联网彻底重塑时,固守着旧有的体面,可能连体面地生存都做不到。 这时候,支持高志凯的声音就显得格外响亮。他们的逻辑很简单直接:我们天天看那些没读过几本书的网红,靠着夸张的表演和剧本,在直播间里赚得盆满钵满,我们没说什么。 现在一个有真才实学、为国家做过贡献的学者,想通过自己的影响力赚点钱,养活团队,凭什么就要被指指点点? 与其把钱送给那些只会喊“家人们”的网红,让他们去买豪宅豪车,不如支持高志凯,至少他的知识曾经给我们带来过价值。 这种观点,其实反映了一种更深层次的社会情绪:对“劣币驱逐良币”现象的厌倦,和对真正有才华之人获得应有回报的期待。 这背后,其实是整个社会价值评价体系在发生剧烈动摇。过去,我们评价一个人的成功,看的是他的职位、学历、社会声望。而现在,流量和变现能力,似乎成了更硬通的“货币”。 一个顶级网红的收入,可以轻松超过一家上市公司的利润,这本身就是一种巨大的冲击。当这种冲击蔓延到知识分子群体时,矛盾就爆发了。 高志凯的选择,不是一个个例,而是一个时代的缩影。他不是第一个“下海”的学者,也绝不会是最后一个。他只是因为名气够大,身份够特殊,所以成了那个被推到风口浪尖上的人。 这事儿也让人思考,知识到底应该以一种什么样的姿态存在?是应该束之高阁,供人仰望,还是应该走下神坛,融入市场,用更接地气的方式去传播和变现? 高志凯在直播间里,或许依然会用他分析国际局势的逻辑,去剖析一款产品的优劣。这种“降维打击”,对消费者来说,未尝不是一件好事。 但风险也同样存在,当知识完全商业化,会不会为了迎合市场而变得肤浅和功利?学者会不会为了销量,而说出一些违心的话?这种平衡,极难把握。 说到底,高志凯的直播间,就像一面镜子,照出了我们这个时代的焦虑和矛盾。 我们既渴望知识的深度,又沉迷于流量的快感;我们既希望有才华的人能过上好日子,又无法接受他们用“不体面”的方式去赚钱。 这盘棋,谁对谁错,根本没有标准答案。那么,你觉得,当学者走进直播间,究竟是知识的堕落,还是时代的进步?