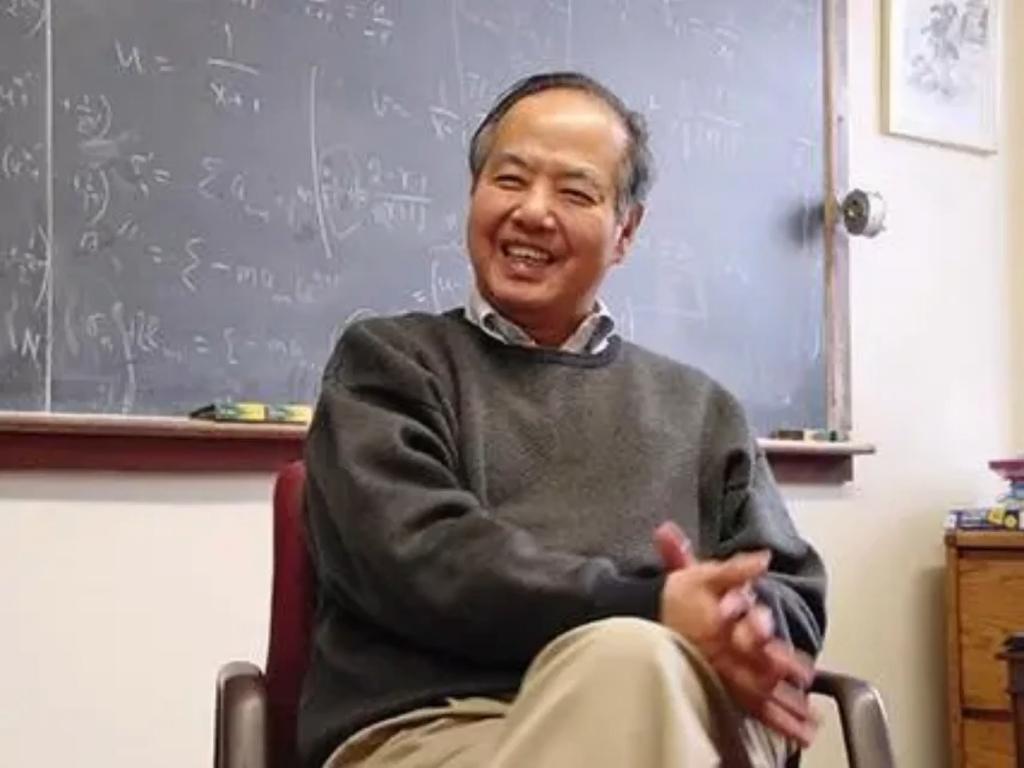

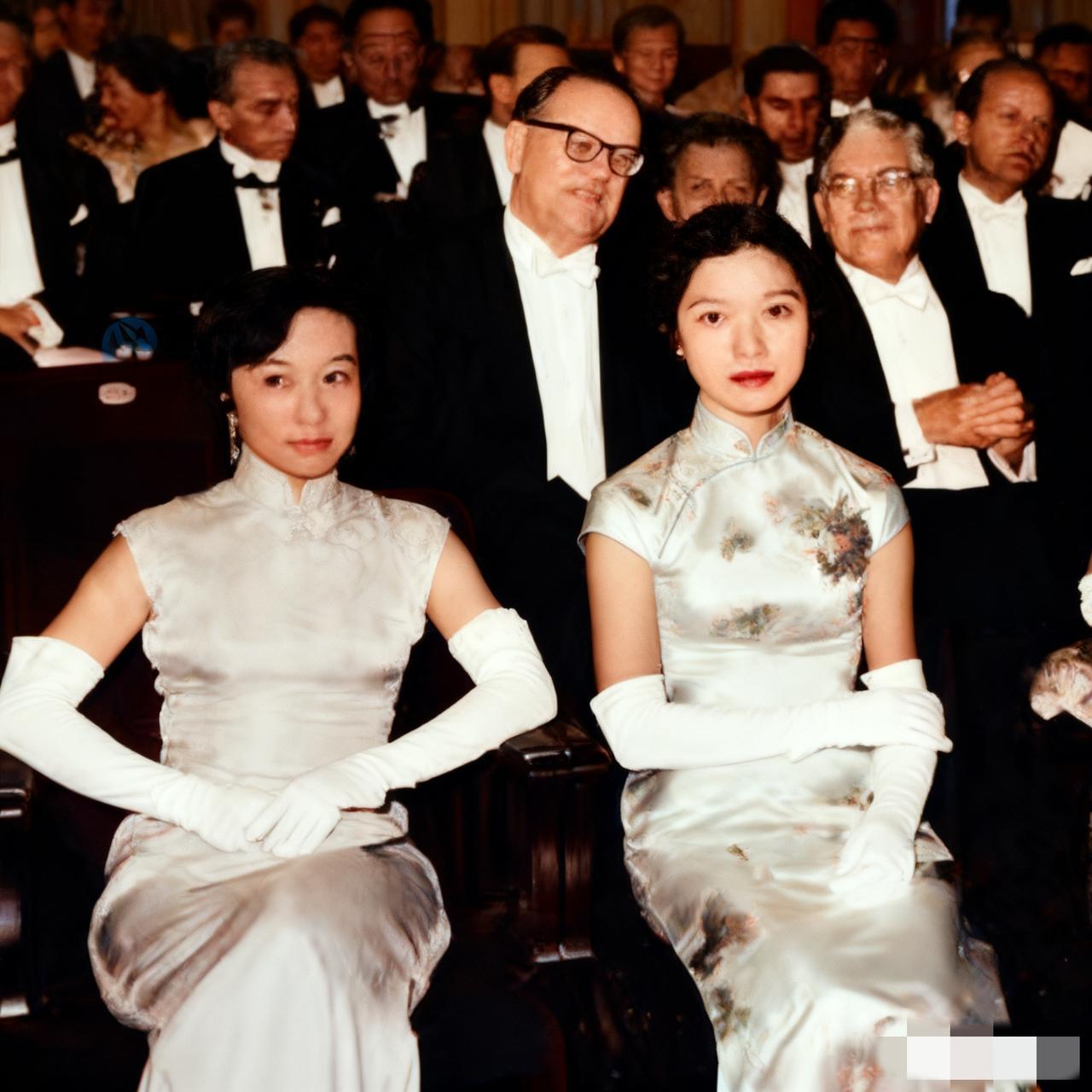

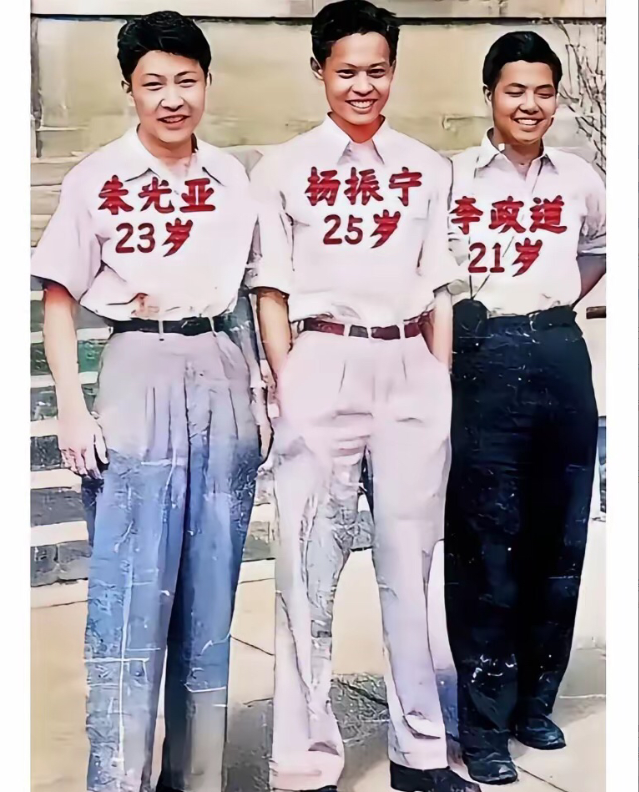

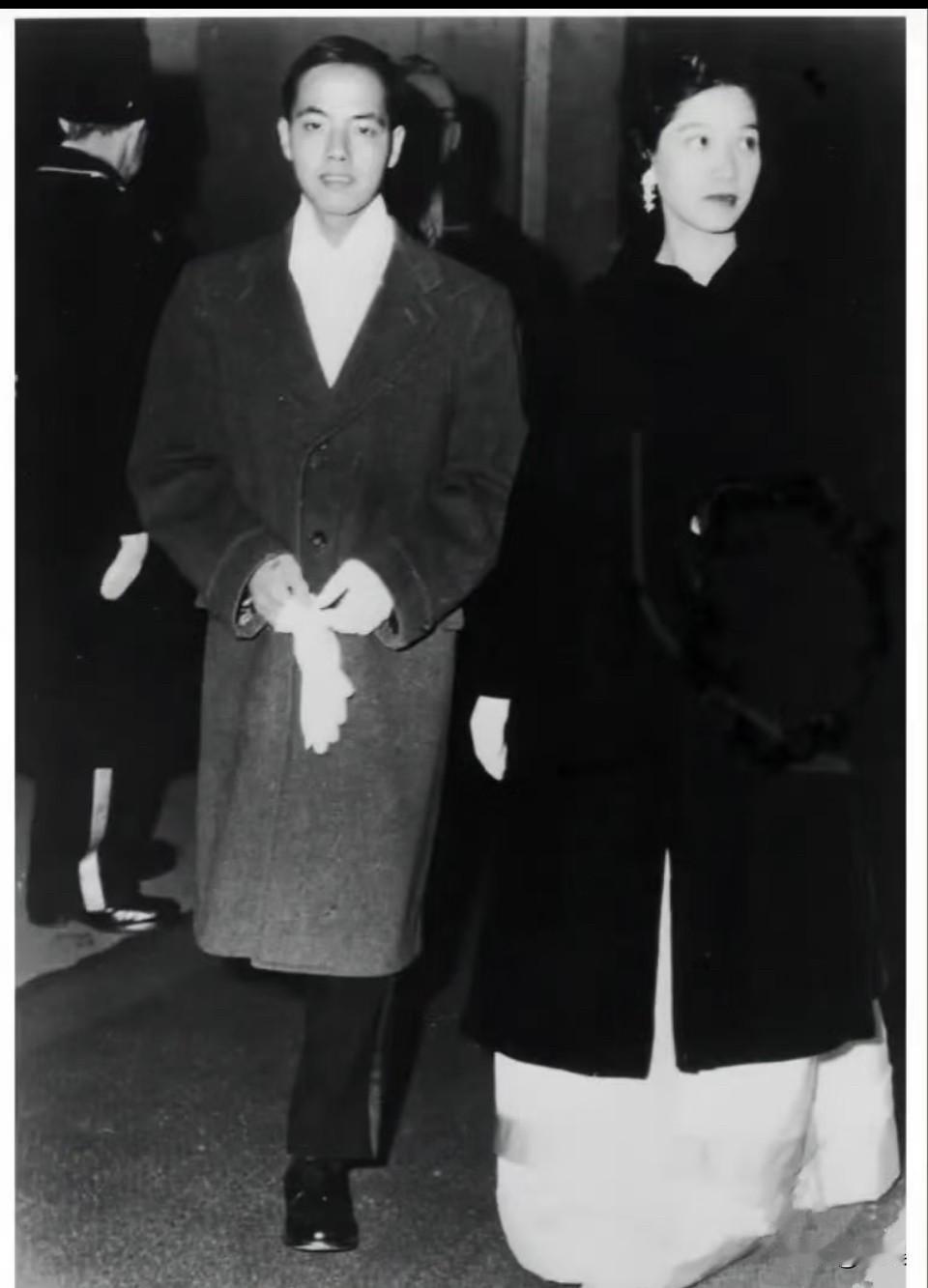

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 费米那双看透本质的眼睛盯着他:“科学不是背书,这数字和电话号码有什么区别?你根本不知道它怎么来的。” 那时的李政道还没意识到,这句批评会刻进他往后近八十年的人生里,成为他攀向科学高峰的第一块垫脚石。 费米从不是苛刻的人,这位被称作 “原子弹之父” 的大师,自己就有着刨根问底的本能 —— 小时候为懂收音机原理敢拆家,研究核物理非要亲手搭装置验证。 被骂醒的李政道丢开了 “记答案” 的偷懒心思,钻进实验室从基础数据算起,为推导太阳温度公式,连着三天三夜守在仪器旁调参数,直到算出合理结果才肯休息。 后来我们才知道,太阳核心真实温度约 1500 万度,当年那个 1000 万度的数字,确实只是个没经推导的粗略值。而这份 “凡事要见真章” 的执拗,成了他最锋利的科研武器。 十年后的 1957 年,31 岁的李政道站上了诺贝尔物理学奖领奖台,和杨振宁提出的 “弱相互作用中宇称不守恒” 理论,把物理学界信奉了几十年的 “对称性” 教条彻底打破。 这理论听着玄乎,其实就像说 “自然界的左手和右手并不完全对称”,当年吴健雄用实验验证时,连仪器都测出了粒子 “偏科” 的轨迹。 在领奖演讲里,李政道特意提起费米的批评:“没有那次点拨,我永远只停在‘知道答案’的层面,懂不了科学的真谛在探索本身。” 那时的他已经攀上了科学的珠峰,可心里始终牵着另一根线 —— 远在东方的祖国。 1972 年,李政道冲破阻碍第一次回国,看到国内基础物理研究的断层,他急得睡不着觉。从那天起,他成了中美学术交流的 “摆渡人”,倡议搞起的中美联合招考物理研究生计划(CUSPEA),十年里送出 915 名学生赴美深造,这些人后来大多成了中国科研的骨干。 北京正负电子对撞机能建成,也全靠他牵线搭桥 —— 几十位学者经他安排去欧美培训,连工程设计都请来了美国专家帮忙,最后这台机器成了世界 τ- 粲物理研究的顶尖装置。 他的付出从不是空泛的口号。从 1972 年第一次踏上故土到 2010 年最后一次回来,38 年里他来回奔忙了 49 次,光苏州大学就去讲过 7 次学,中学课堂里也能见到他给孩子们讲物理的身影。 1997 年,他把和夫人秦惠䇹的积蓄拿出来,设了 “䇹政基金”,资助北大、苏大等校的本科生做科研,二十多年里培养出 4000 多名 “䇹政学者”。 连上海光源、中国散裂中子源这些大项目,都是他陪着专家论证、跑前跑后推动立项的,他总说:“中国的科学要靠年轻人接上去,我得搭好桥。” 2024 年 11 月的苏州东山,华侨公墓里多了座合葬墓,97 岁的李政道终于回到了祖籍,和等了他多年的秦惠䇹团聚。 这位拿过爱因斯坦科学奖、意大利最高骑士勋章的科学巨匠,走时让中外物理学界都为之一恸,归时却像个普通的归家老人,带着一身烟火气躺在了故土里。 他这一生太传奇:31 岁拿诺奖,在量子场论、天体物理等多个领域都留下里程碑式的贡献,可他最在意的头衔,或许还是苏州大学名誉教授、中国博士后基金会名誉理事长这些和祖国相关的身份。 费米当年批评他 “不懂推导”,其实是教他做学问要踏实;而祖国这片泥土,教会他的是做人要牵挂。从实验室里算太阳温度的青年,到推动中国科研崛起的老者,李政道从来没把科学和祖国分开过。 他用一生证明:真正的大师,既能站在世界之巅看清物理规律,也能弯腰接住故土的温度,这种既懂星空又懂烟火的人生,才最值得后人铭记。