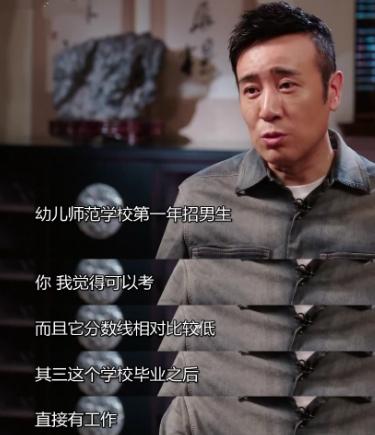

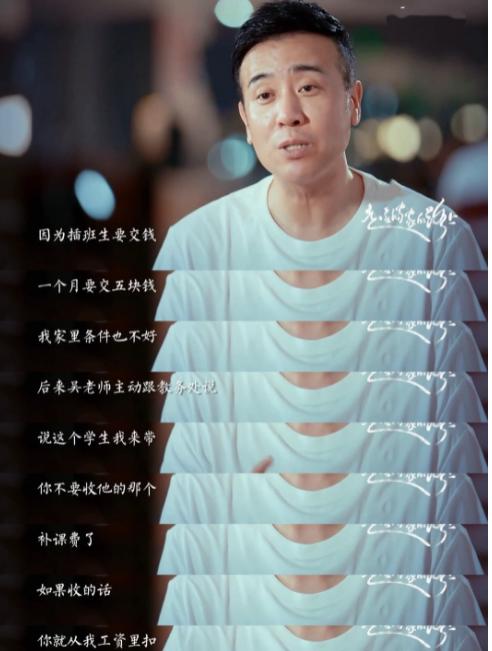

于和伟:“我初三复读的时候,班主任吴宏斌老师和我说:‘于和伟,你的成绩考高中费劲,而且你考上高中又能怎么着?你家庭条件又不好,你还要接着念大学吗?今年抚顺幼儿师范第一年招男生,分数线比较低,你可以去考这个学校,一毕业就有工作。’ 于和伟拎着两袋水果站在抚顺老楼前,楼梯间的墙皮还带着斑驳的印子 ,这是吴宏斌老师家,他每年回来都要走这趟楼梯,就像记着三十多年前那个冬天的傍晚。 敲开门,吴老师端出的还是那只搪瓷杯,杯沿有点磕碰,里面泡着菊花茶。 “又来看我这老头子。” 吴老师笑着让他坐,于和伟却盯着杯子出神,想起上世纪八十年代的抚顺,工厂烟囱天天冒灰白的烟,他家在胡同深处,母亲坐在煤油灯旁缝补衣服,针脚密得像要把日子缝牢。 那年他初中落榜,只能复读。每天放学,他都蹲在院子的昏黄路灯下写作业,北方的冬夜冷得钻骨头,手冻得又红又肿,握笔都费劲。 最让他为难的是两块钱补课费, 母亲攒了好几天,递给他时指尖还沾着线头,他攥在手里反复捏,汗都浸湿了纸币,总舍不得交出去。 “当年给你的招生简章,还留着不?” 吴老师的话把他拉回现实。 于和伟点头,那纸早就压在老家抽屉最底层,折痕都磨白了。 当时他快撑不下去,吴老师把他叫到办公室,从抽屉里摸出那张纸:“抚顺幼儿师范第一次招男生,分数线低,毕业包分配。” 这句话让他和母亲心里亮堂了 , 不用再愁毕业后没出路,母亲当晚缝衣服时,嘴角都带着笑。 更让他记挂的是,吴老师没提一句,就替他交了补课费。 还抱来自家孩子用过的课本,书页角落写满密密麻麻的批注,重点段落用红笔标出来,都是老师提前整理好的考点。“我家孩子用不上了,你拿着能省点事。” 吴老师当时这么说,没提自己熬夜划重点的事。 考上师范后,于和伟分配了工作,可总觉得心里空着块地方。有次路过话剧团,门口贴着 “不限专业,热爱即可” 的招贴,他心一横报了名。 一开始他普通话不标准,导演当着众人的面说 “你这台词像含着东西”,他没辩解,回去就揣着《新华字典》,一个字一个字练发音,指关节握得发白,嗓子哑了就喝热水接着练。 后来有了进修机会,家里又为他咬牙付出:大姐把给侄儿买的钢琴卖了,哥哥拿出准备结婚的积蓄。 最苦的时候在南京跑龙套,口袋里只剩几块钱,连饭都快吃不上,他差点做了极端的事,是爱人拉住他说 “再坚持阵子,别辜负家里人”,才让他缓过劲来。 于和伟曾坦言:“吴老师是我的恩人,没他,我人生不知会怎样。” 从小没父亲的他,对父爱本无概念,可吴老师的出现,悄悄填了这份空缺 。 替他交两块钱补课时的干脆,把写满批注的课本递来时的细心,甚至察觉他冻红的手时,默默递来的暖手宝,都像父亲般妥帖 现在《历史的天空》《觉醒年代》让观众记住了他,每次被问成功的原因,他总说 “得谢谢吴老师”。 不是客套话,是老师当年的帮助,给了他往前走的底气。 这些年,他除了回抚顺看吴老师,还悄悄帮扶困难学生,给他们买课本、交学费,就像当年吴老师帮他那样。 成名后,他每年回抚顺看吴老师,拎着水果走老楼梯的模样,和当年那个拘谨的少年没差;还悄悄帮困难学生交学费、买课本,把吴老师的温暖续下去。 这份 “被照亮后又去发光” 的心意,恰恰证明吴老师当初没看错人,师生间的这份牵挂,比任何荣誉都暖。 对此,你有什么看法呢?