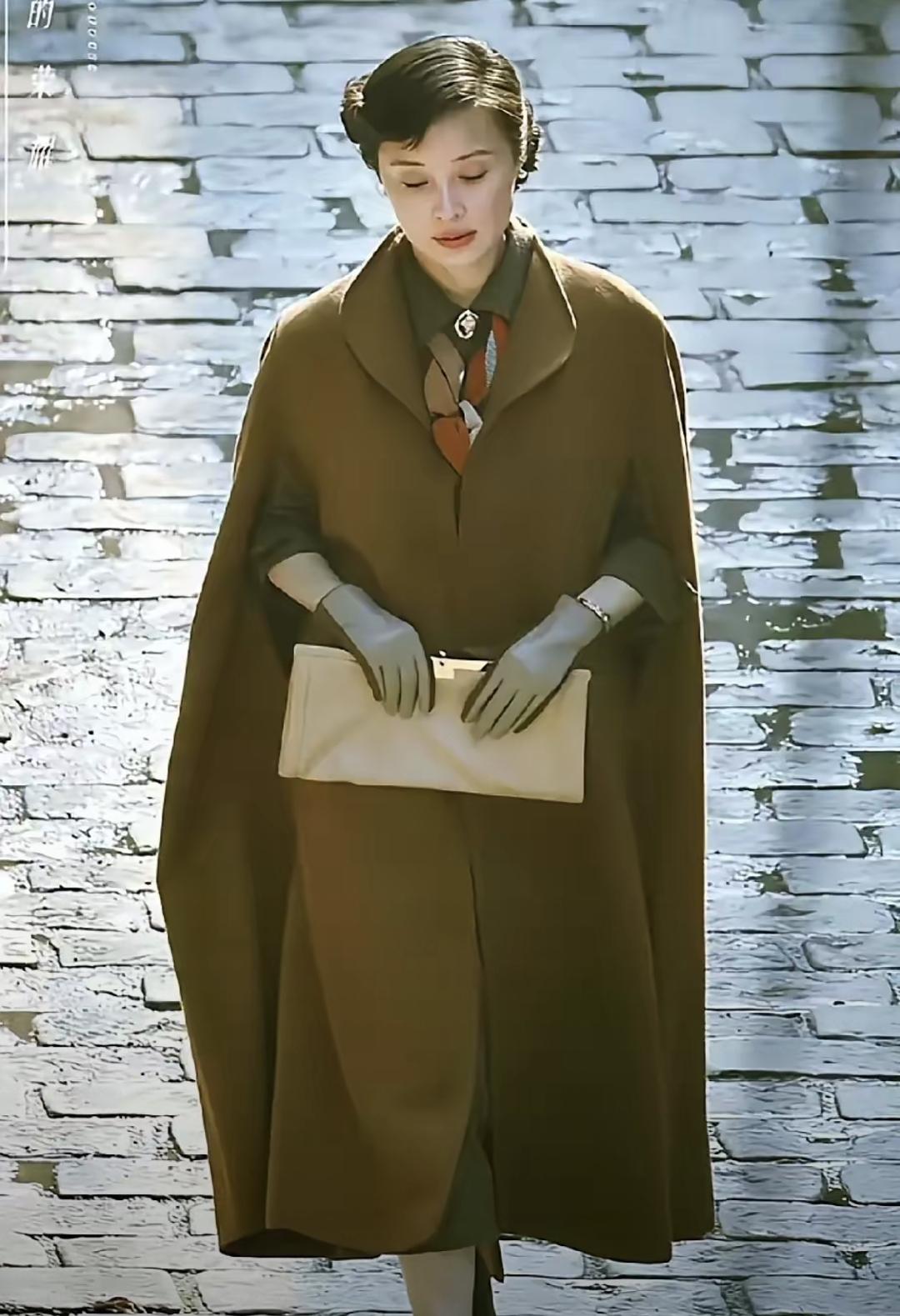

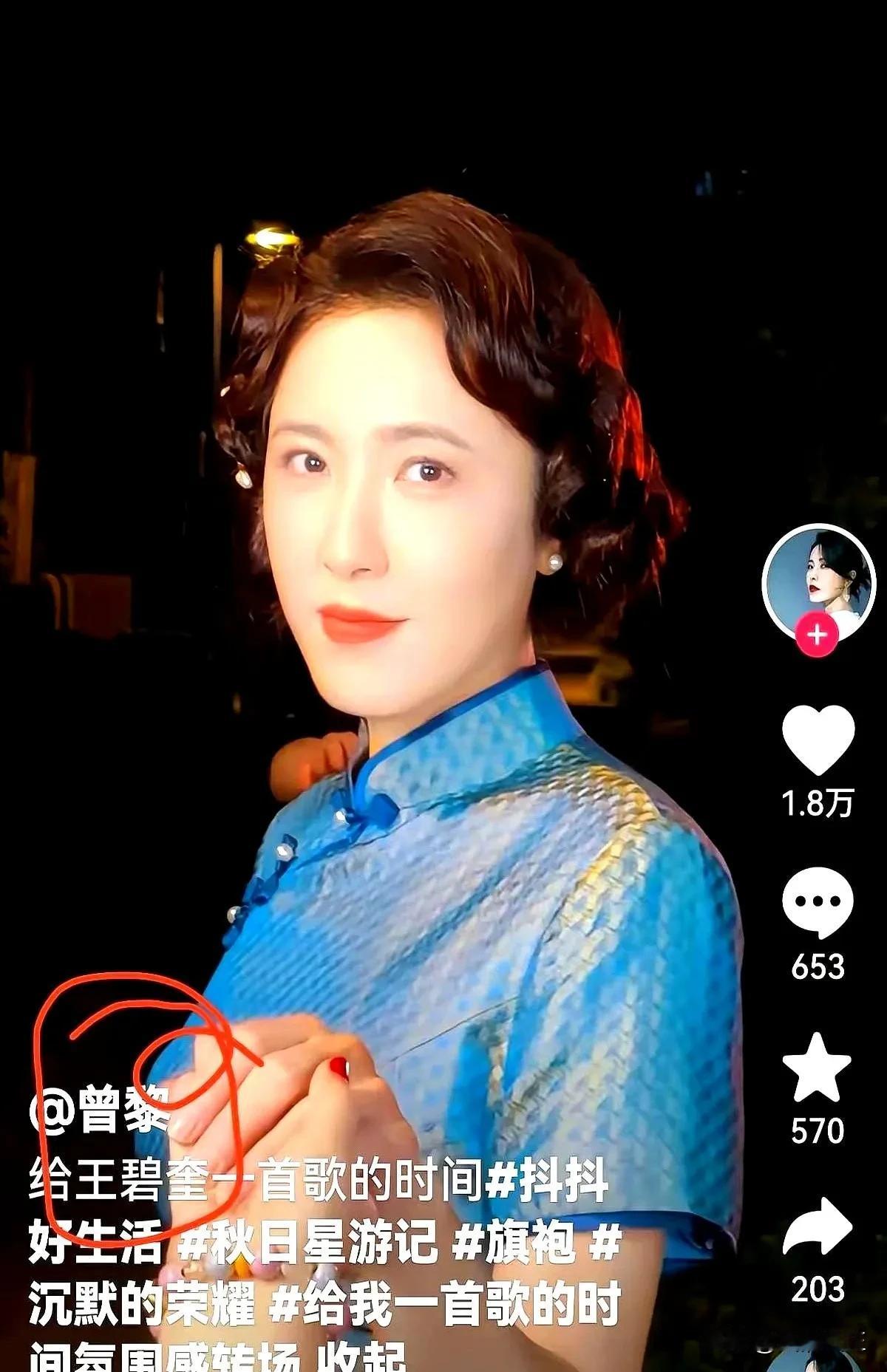

看《沉默的荣耀》,有些人在质疑朱枫烈士为什么穿着打扮那么时尚?你可知道,朱枫烈士家世显赫,出身真正的名门望族,父亲是镇海渔业行业协会会长,母亲是报关行老板的女儿,且继承了全部家业。 朱枫烈士确实出身真正的名门望族,这可不是随便说的,有实实在在的凭据。她老家在浙江镇海,父亲朱云水是当地渔业公会会长,在那个靠渔业吃饭的地方,公会会长就是这个行业的龙头,人脉广、威望高,家里的产业和家底可想而知。 她母亲更不简单,是报关行老板的女儿,还继承了全部家业,报关行是跟外国人做生意的,家里常能见到英国的细瓷茶杯、美国的玻璃花瓶这些海外新奇物件。 朱家在镇海有座大宅院叫朱家花园,后来新中国成立后,里面住了二三十户人家,想想当初这院子得多大,就能知道朱家当年多气派。 在这样的家庭里长大,朱枫从小过的就是锦衣玉食的日子。 母亲会给她做领口绣着缠枝莲的绸缎旗袍,冬天还有法国带回来的藏青色羊毛外套,这些穿着在当时的镇海城里确实惹眼。而且她读的是新式学堂,后来还拜沙孟海先生为师学书法,先生给她改名“谌之”,取光明磊落之意,接受的是顶级教育,审美和穿着自然跟当时的进步女性看齐。 这种“时尚”不是刻意追求的,而是家境和教育带来的日常习惯,就像现在条件好的家庭孩子穿着体面一样,在当时再正常不过。 但朱枫从来没被这些财富困住,更没想着靠家世躺平。 1937年七七事变后,她在上海看到逃难的百姓鞋都跑丢了,孩子哭着找爹娘,听着日军进攻北平的消息,攥着收音机的手都在抖。 第二天她就跟母亲说要卖家产捐前线,母亲把压箱底的翡翠镯子都给了她。她真的把家里的红木家具、父亲收藏的古籍善本,甚至自己最爱的留声机都搬到了当铺。当铺老板劝她留着念想,她却说“念想哪有家国重要”。卖来的钱全捐给了抗日救亡团体,还用来给地下党买通讯器材,自己反倒换上了粗布褂子,布鞋磨破底就补补再穿。 后来她奉命去台湾执行秘密任务,剧中那些“时尚”的打扮,其实是地下工作的“保命符”。1949年深秋,她要对接台湾上层的情报线人,总不能穿得灰头土脸吧?那样别说搭话,一出门就可能被特务盯上,根本完不成任务。 所以她特意换上合身的素色旗袍,外面搭件暗纹呢子大衣,头发梳得一丝不苟,装成去探亲的富家太太,这都是为了掩护身份。 后来她被捕,敌人在行李箱里翻出珍珠耳钉、真丝手帕、进口香水,可这些“时髦物件”旁边,藏着塞在口红管里的加密情报纸条——那些精致装扮从来不是弱点,反而是伪装的利器。 有人觉得“革命者就该啃窝头、穿粗布”,可朱枫是主动把好日子扔了的。她本可以在家当少奶奶,出门坐黄包车,却偏要提着脑袋跑情报。在上海工作时,她公开身份是公司会计主管,深灰旗袍袖口常沾着印泥和墨痕,看着是寻常职场女性,藏着的是为党工作的赤诚。被捕后,敌人又打又劝,她一句软话都没说,连办案人员都佩服她“党性坚强,不惜牺牲生命”。 临刑前,她把头发梳得整整齐齐,喊着“中国共产党万岁”从容赴死,年仅45岁。 2010年,她的遗骸时隔60年才从台湾回到大陆,安葬在镇海革命烈士陵园。 她的后人说,剧中还原的朱枫从容又有涵养,这正是她从优渥家世里承袭的教养,更是革命岁月里淬炼出的骨气。咱评判烈士,看的是她有没有为信仰豁出命,不是看她穿没穿补丁衣服。 朱枫穿绸缎时心怀怜悯,会给穷孩子递围巾;穿粗布时坚守信仰,为家国拼命;穿旗袍执行任务时,用智慧传递情报。不管穿什么,她那颗滚烫的赤子心从来没变过。 那些质疑她穿着的人,是没弄明白真实的革命历史。革命者从来不是一个模样,有的出身贫寒,有的来自望族,但他们都有着同样的家国情怀。 朱枫放弃千万家业,用“时尚”作伪装,为国家流尽最后一滴血,这样的人,不管穿什么都是值得一辈子敬重的英雄。