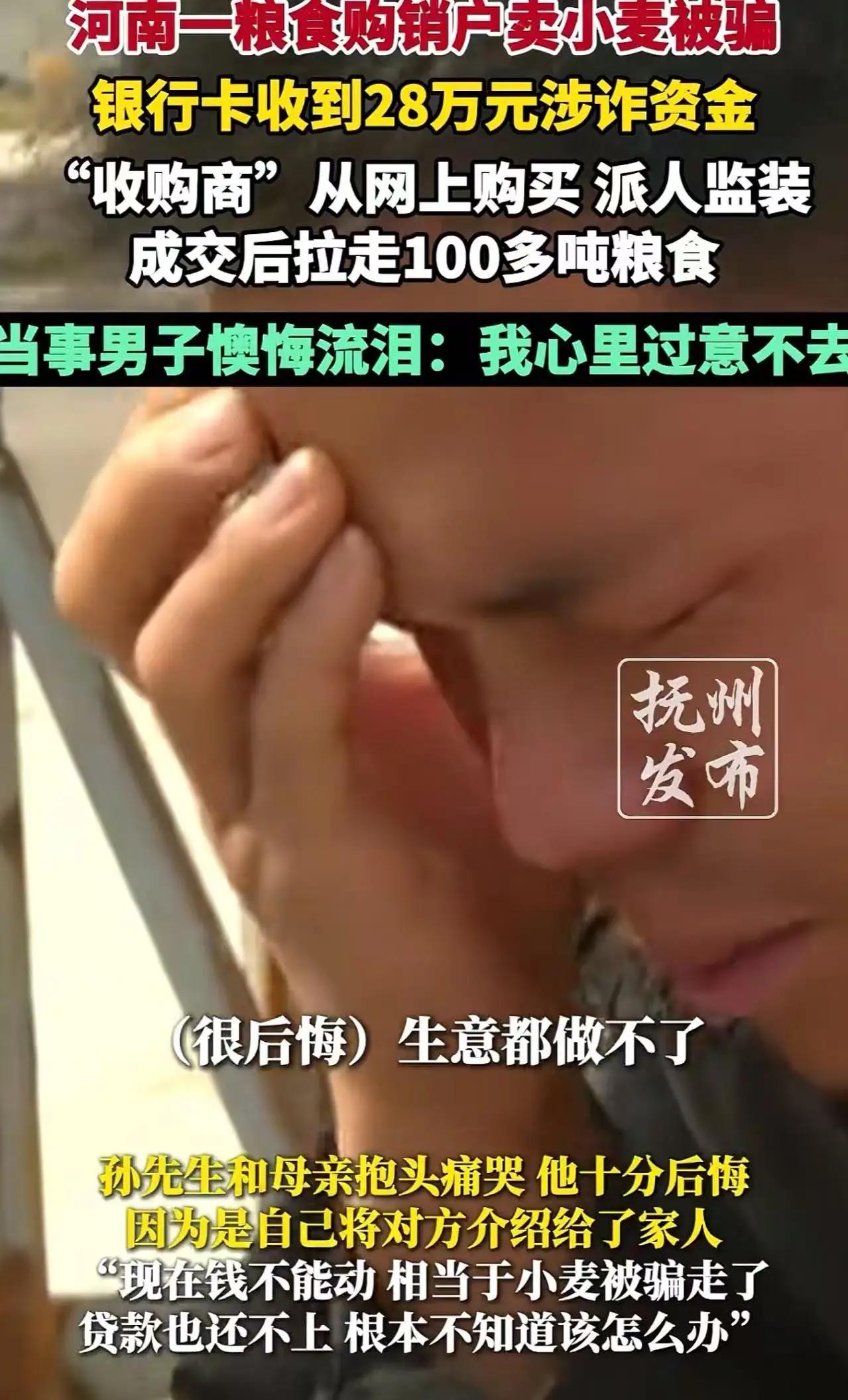

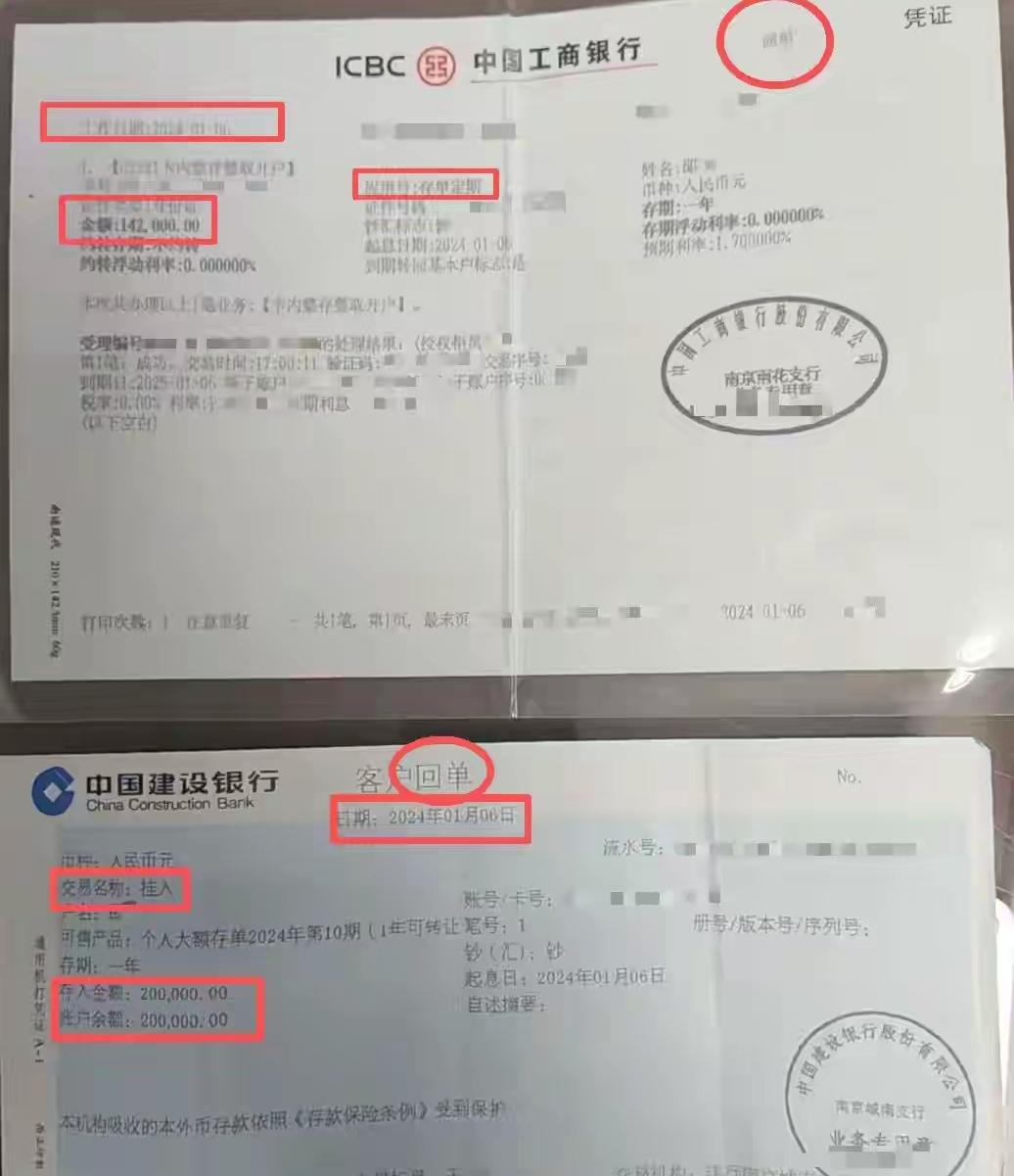

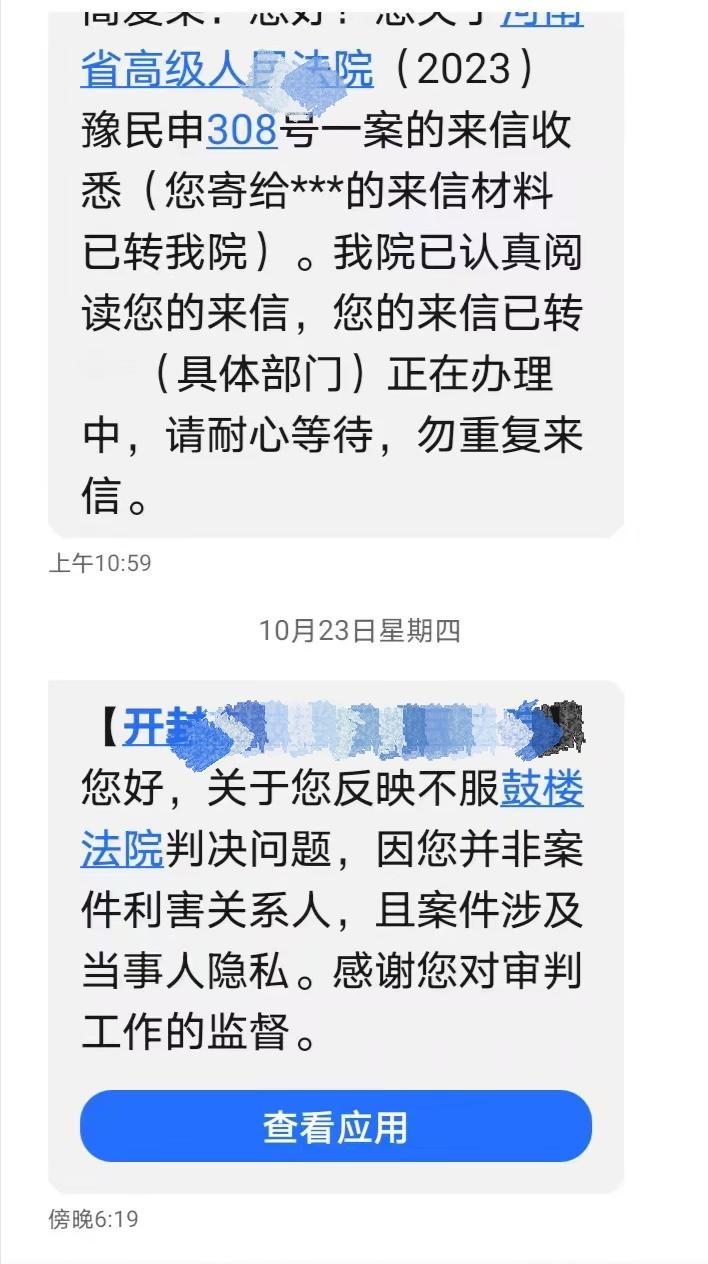

“这样下去还怎么做生意?”这是许多中小企业主和农民在面对突然的资金冻结时的共同心声。就在新乡原阳,一对母子辛苦耕耘的粮食生意,竟然因为一场看似普通的交易,变成了噩梦。3车小麦,总计100多吨,价值28万,本应是他们多日辛勤的收获,却在一夜之间变成了“涉诈资金”,账户被冻结,货也无影无踪。这不仅让他们措手不及,更让人深思:在信息化、网络化的今天,普通商户到底该如何保护自己?又该如何在交易中辨别“真伪”? 事情的起因看似简单——一笔交易,一次转账,却隐藏着巨大的风险。警方的调查显示,这笔钱实际上是涉诈资金,收款方根本无法确认对方的身份与资金来源。母子俩在天真以为“正常商业来往”时,竟成了“被割韭菜”的对象。更令人心碎的是,他们完全不知道自己的小麦去了哪里,也不知道自己成了“受害者”。 这起事件折射出一个深刻的问题:在互联网时代,信息的不对称和监管的盲区,给许多像他们一样的普通农户和商户带来了巨大的风险。网友们纷纷发声:“正常的商业交易,收款方没有办法调查对方资金的合法性,怎么能直接冻结账户?”“我们不是银行专业人士,怎么能一眼看出对方是不是涉诈?”这些质疑,反映出大众对现行监管机制的担忧,也暴露出普通人面对复杂金融环境时的无助。 但更深层次的思考是:我们是否过于依赖技术和制度来保障交易的安全?还是说,个人的风险意识和防范能力还远远不够?在这个信息爆炸、诈骗手段层出不穷的时代,普通人如何在保持信任的同时,筑起一道坚实的“防火墙”?这不仅仅是一个个案的悲剧,更是整个社会、整个行业的警钟。 有人可能会说,法律和制度应当保护“弱势群体”,让他们免受欺诈之苦。但现实是,法律的执行和监管的落地,还需要每个人的主动配合和提升。我们不能总是依赖“事后惩治”,而应该在交易的每一个环节加强防范意识。比如,面对陌生的交易请求,要学会核实对方身份,避免轻信“天上掉馅饼”的诱惑。 这起事件也提醒我们:诚信是商业的基石,但诚信不是盲目的。每一个交易背后,都应有一份谨慎和责任。只有当我们每个人都成为自己权益的第一守护者,社会的信任才不会轻易被破坏。 所以,面对“这样下去还怎么做生意”的疑问,也许我们更应该反思:我们是否还在用“过去的方式”去应对“新时代”的挑战?只有不断提升自身的风险识别能力,强化法律法规的执行力,才能让我们的交易更加安全、我们的生意更加稳健。毕竟,只有人人都懂得“防范”的重要性,社会的信用体系才能更加坚不可摧。餐饮经营困境 餐饮商家困境