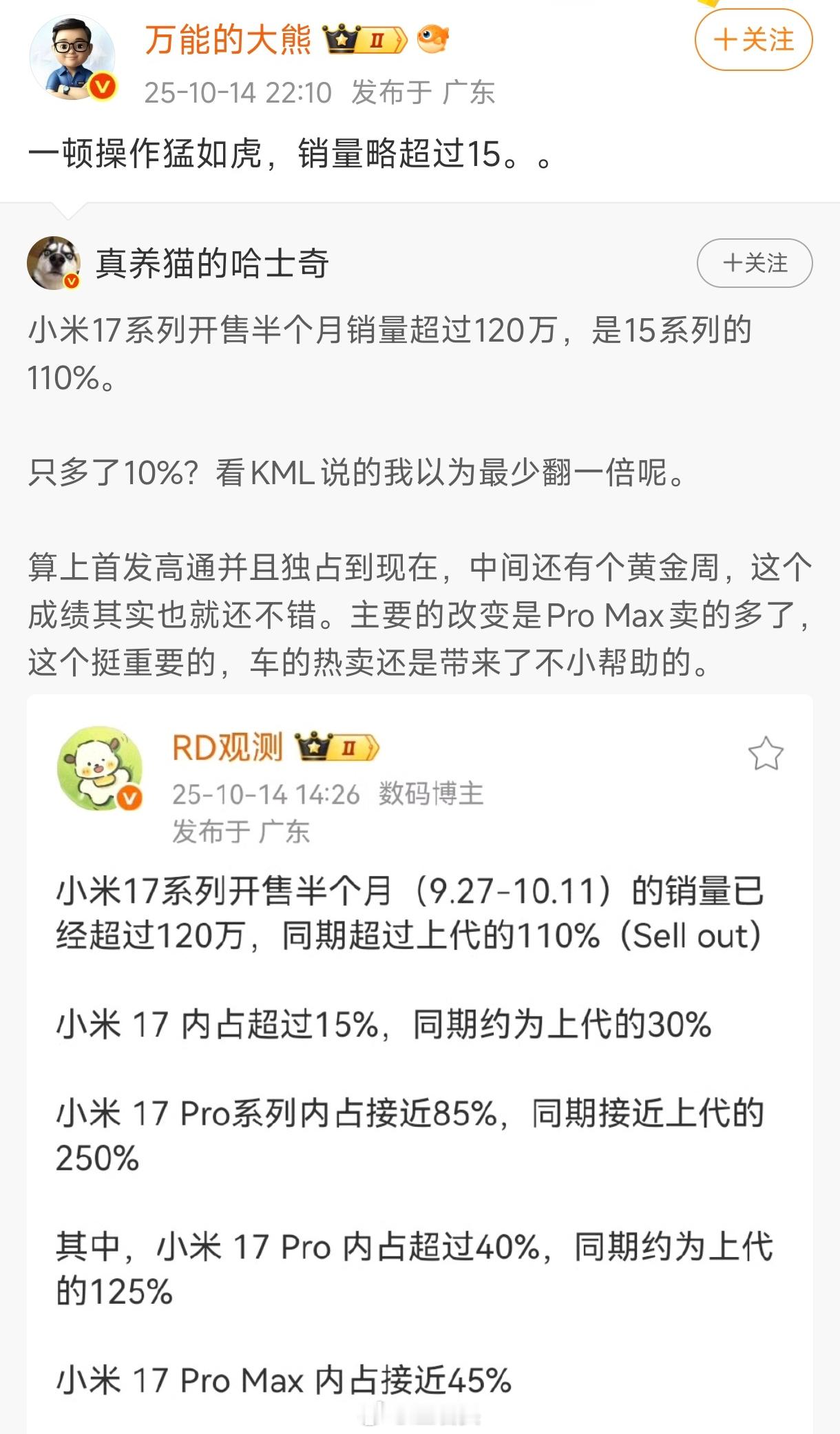

小米被骂“小偷公司”?董明珠为啥这么说?3个真相戳破误解 “小米偷技术、偷专利”的说法流传多年,甚至董明珠都公开吐槽其“小偷行为”,可小米不仅活得好好的,还成了全球TOP级科技企业。这背后的疑问的——真的是小米“偷”了吗?董明珠的指责站得住脚吗?为啥华为、格力很少遭此误解?今天一次性说透。 先给核心结论:法律从未认定小米“窃取技术/专利” 。最受争议的华为前员工侵权事件,2023年深圳中院一审已明确判决:3名涉案员工因私自下载华为技术文档获刑,但尊湃公司未参与,小米更是全程“没沾边”。要知道顺为资本对尊湃的投资是纯财务投资,小米既没参与运营,也没接触过任何涉案技术,华为也明确表示维权对象是个人而非小米。所谓“小米偷华为技术”,本质是对财务投资和战略投资的混淆,纯属舆论阴谋论。 至于“为啥不起诉、能存活”,答案更简单:起诉≠胜诉,合规才是企业存活的根基。科技行业专利纠纷本是常态,苹果、三星每年都要打几十场专利战,小米也不例外,但多数纠纷都以“小米胜诉”或“和解”告终——2025年最高法终审认定美国GE公司涉案专利无效,小米打赢历时五年的跨国官司;欧洲与Nera公司的专利战中,小米更是实现“三连胜”。截至2023年,小米全球授权专利超3.7万件,2023年研发投入190亿元,还计划10年砸100亿美元攻坚核心技术,有这样的投入和专利储备,根本没必要冒法律风险“偷技术”。 再看董明珠的指责,其实并非单纯“对错”问题,而是行业竞争与认知差异下的表达。董明珠的吐槽多源于早年与小米的“10亿赌约”,当时小米靠“性价比+生态链”模式快速崛起,与格力的“重研发+硬制造”路径形成鲜明对比。在董明珠的认知里,小米早期依赖供应链整合而非自研核心部件,这种模式被她解读为“靠别人技术发展”;再加上舆论对小米“投资尊湃蹭华为技术”的炒作,更让她坚定了这一判断。但客观来说,这种说法忽略了“商业模式差异”与“法律边界”——供应链整合是科技行业常见路径,不等于“偷技术”,法院判决也早已为小米正名。 最后关键问题:为啥小米易遭“偷技术”误解,华为、格力却很少?核心是起点、路径与标签的差异: - 华为起步就聚焦通信核心技术,早年砸千亿研发5G、芯片,“自主研发”标签根深蒂固,专利布局早、壁垒高,自然难遭“偷技术”质疑; - 格力深耕家电行业,核心技术集中在空调压缩机等领域,行业竞争相对缓和,且始终强调“硬制造”,技术沉淀可见可感,无误解空间; - 小米以“性价比手机”起家,早期自研比例较低,靠生态链快速扩张,又因投资布局频繁触碰科技圈敏感点(如尊湃事件),再加上“后来者”的身份容易引发行业竞争焦虑,舆论自然容易往“走捷径、偷技术”上联想。 其实,评判一家科技企业,不该靠标签和情绪,而该看法律判决、研发投入和专利储备。小米的“被误解”,本质是科技行业“后来者”的必经之路——当它从“供应链整合”转向“500亿砸芯片”的自主研发,当3.7万件专利成为硬背书,谣言自然不攻自破。 小米品牌价值

美国同意英伟达的芯片只要回到国内建厂,就能卖给中国。一出政策,中国立马反击:只要

【5评论】【43点赞】

用户10xxx20

小米赔偿格力空调六十万专利案,小编不知道么

薙的追随

有人发文说他买的空气净化器根本没有滤芯,小米立刻控告他抹黑。但是那人并没有说明是什么牌子,小米属于自己主动承认

中年大哥

如果有人公开指责我是小偷,我肯定要拉着他去派出所