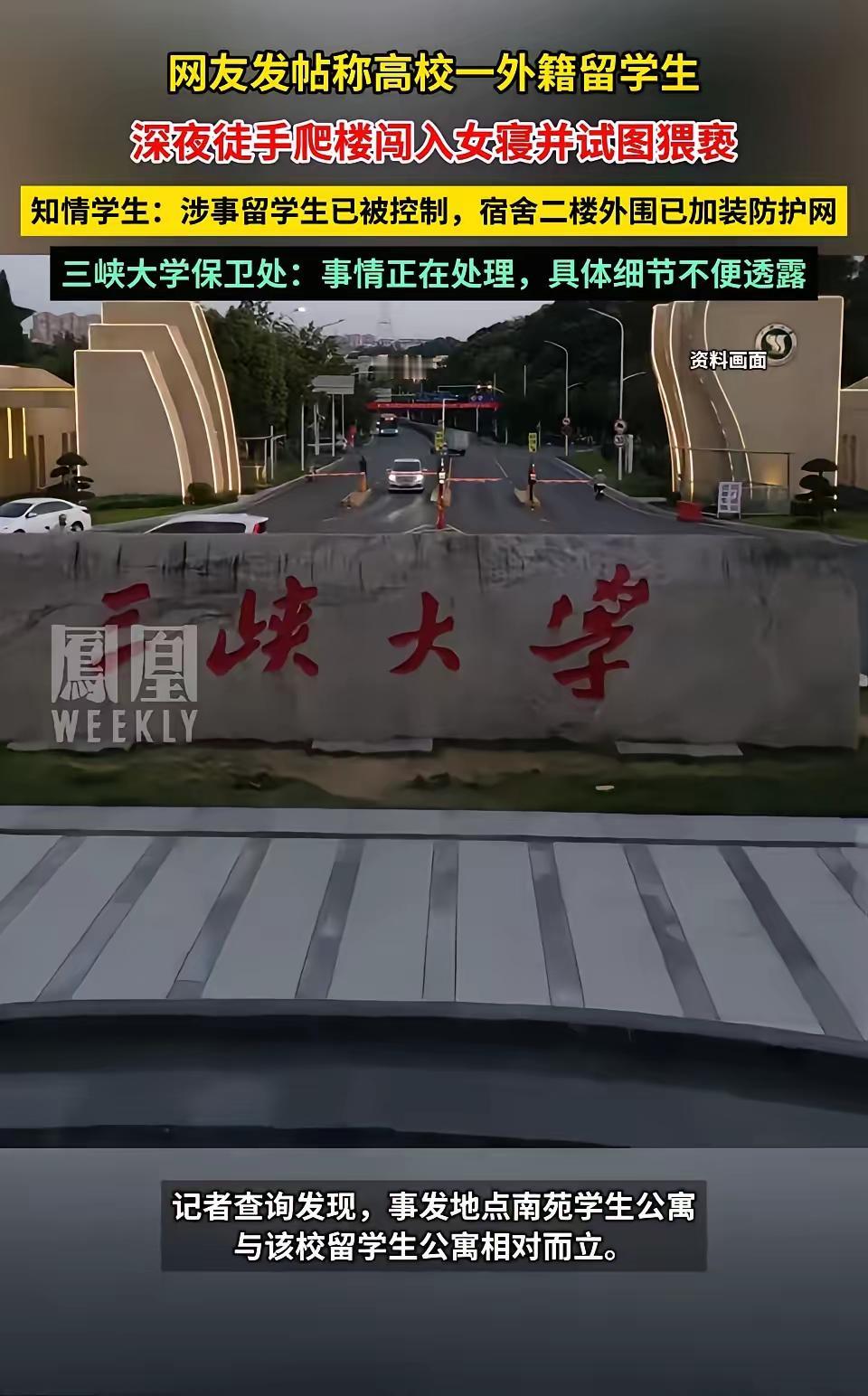

[中国赞]2004年,女大学生朱力亚被黑人男友马浪传染得了艾滋病,经过痛苦的沉沦过后,朱力亚振作起来,做出了惊人的决定! (信源:百度百科——朱力亚) 2004年春天的武汉,一场突如其来的谈话将22岁女大学生朱力亚的人生彻底击碎。校领导沉重的告知如惊雷炸响,那个与她同居的留学生马浪,实则是艾滋病患者,已因病情发作被遣返回赞比亚。这个消息划破了她对爱情的所有憧憬,也将她推向了命运的深渊。 朱力亚的人生原本循着安稳的轨迹前行。1983年出生于西安普通家庭的她,是邻里眼中懂事听话的“别人家的孩子”。中考失利考入中专后,她凭借刻苦攻读,两年后便破格保送到中国地质大学英语专业,成为家人的骄傲。 成长路上的顺风顺水,加上父母忙于生计缺乏对她社会经验的引导,让这个心思单纯的女孩对人性的复杂缺乏防备,也对浪漫爱情充满了不切实际的幻想。 2002年9月,刚上大学的朱力亚在音像店有了改变一生的邂逅。她主动为语言不通、焦急比划的黑人青年马浪做翻译,帮其解决难题。 马浪自称是隔壁医科大学研究生,来自巴哈马富裕家庭,对她满是殷勤与感激。一周后,朱力亚再到音像店,得知马浪已连续七天在此等她致谢,这份“深情”打动了涉世未深的她。 马浪深谙浪漫之道,鲜花礼物从不间断,甜言蜜语张口就来,完美契合了朱力亚对理想爱情的想象。“富二代”的身份标签,更让她卸下了所有防备。 面对舍友关于“跨国恋情风险”“背景不明”的善意提醒,她只当是世俗偏见与嫉妒,沉浸在被追求的幸福感中无法自拔。相识仅数月,两人便在校外租屋同居,朱力亚满心欢喜地规划着未来,却不知自己已踏入精心编织的陷阱。 同居生活让马浪的异常逐渐暴露。这个表面健壮的青年实则是“药罐子”,常感冒发烧,还定期带回大量药片。朱力亚关切询问,他以“小毛病”“懂调理”搪塞。后来马浪住院,拒绝朱力亚探视,以“怕累着你”推脱。沉浸爱情的朱力亚未深思这些反常,反而更心疼马浪。 2004年初,马浪称去北京办理使馆事务,与朱力亚告别后失联。起初他回复冷淡,后彻底没了音信,朱力亚愈发担忧。 直到校方找来,真相曝光:马浪并非巴哈马富二代,而是赞比亚贫困家庭留学生,已婚有子且与多名女性交往。他常吃的“感冒药”是延缓艾滋病发作的药,他早就知道自己患病。 真相如晴天霹雳,迫使朱力亚去医院检测。HIV阳性的化验单,粉碎了她的青春与未来。消息在校园传开,“艾滋病人”的标签让她成为众矢之的,昔日好友远离,同学指指点点、刻意疏远,这如尖刀刺痛她的心。 最终,学校在舆论压力下将她劝退,她只能租住在昏暗小屋,拉上厚窗帘隔绝外界目光,数次濒临崩溃想结束生命,但因放不下父母养育之恩而放弃。 绝望过后,朱力亚做出了一个震撼社会的决定:公开自己艾滋病患者的身份,成为中国首位直面镜头的艾滋病大学生。她拖着病体奔走于各大高校,将自己的血泪教训化作警示,提醒年轻人 “别被甜言蜜语蒙住眼睛,有些代价你付不起”。 与病魔抗争时,朱力亚在病榻上完成《艾滋女生日记》。书中文字记录其痛苦、挣扎与反思,该书被编入青少年性教育教材,成守护年轻人的“生命疫苗”。 面对记者“是否痛恨马浪”的提问,朱力亚的回答令人动容。她坦言不后悔那段纯粹的感情,只遗憾对方从未坦诚相待。 这个被爱情伤害的女孩,没有被仇恨吞噬,反而选择用剩余的生命传递善意与警示。她用亲身经历告诉世人,艾滋病患者并非洪水猛兽,日常接触不会传播病毒,他们同样需要尊严与接纳。 2009 年,樱花盛开的季节,朱力亚因病发悄然离世,生命永远定格在27岁。这个短暂却厚重的人生,从被欺骗的受害者,到勇敢的发声者,她用五年时间完成了最壮丽的蜕变。她的《艾滋女生日记》至今仍在图书馆流转,她的故事仍在警醒着每一个追寻爱情的人。 朱力亚的名字或许会被时光渐渐淡忘,但她用勇气与善良点亮的灯塔,将永远为年轻人照亮前行的方向。每一个听过她故事的人,都应铭记这份用生命换来的教训:爱与被爱都是权利,但守护好自己的生命与健康,才是一切幸福的前提。

![永远都是外国好,哈哈[笑着哭]没听过一句话吗,存在即合理!另外,你确定你去的是](http://image.uczzd.cn/3502567466249057360.jpg?id=0)

![知道故意但滋磁哈哈哈[doge]](http://image.uczzd.cn/1639345379151763864.jpg?id=0)