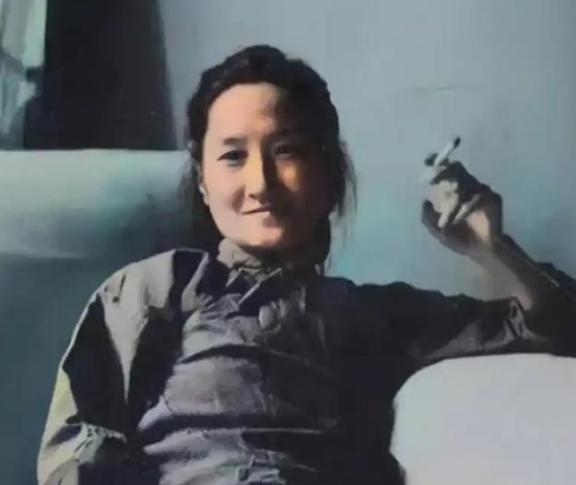

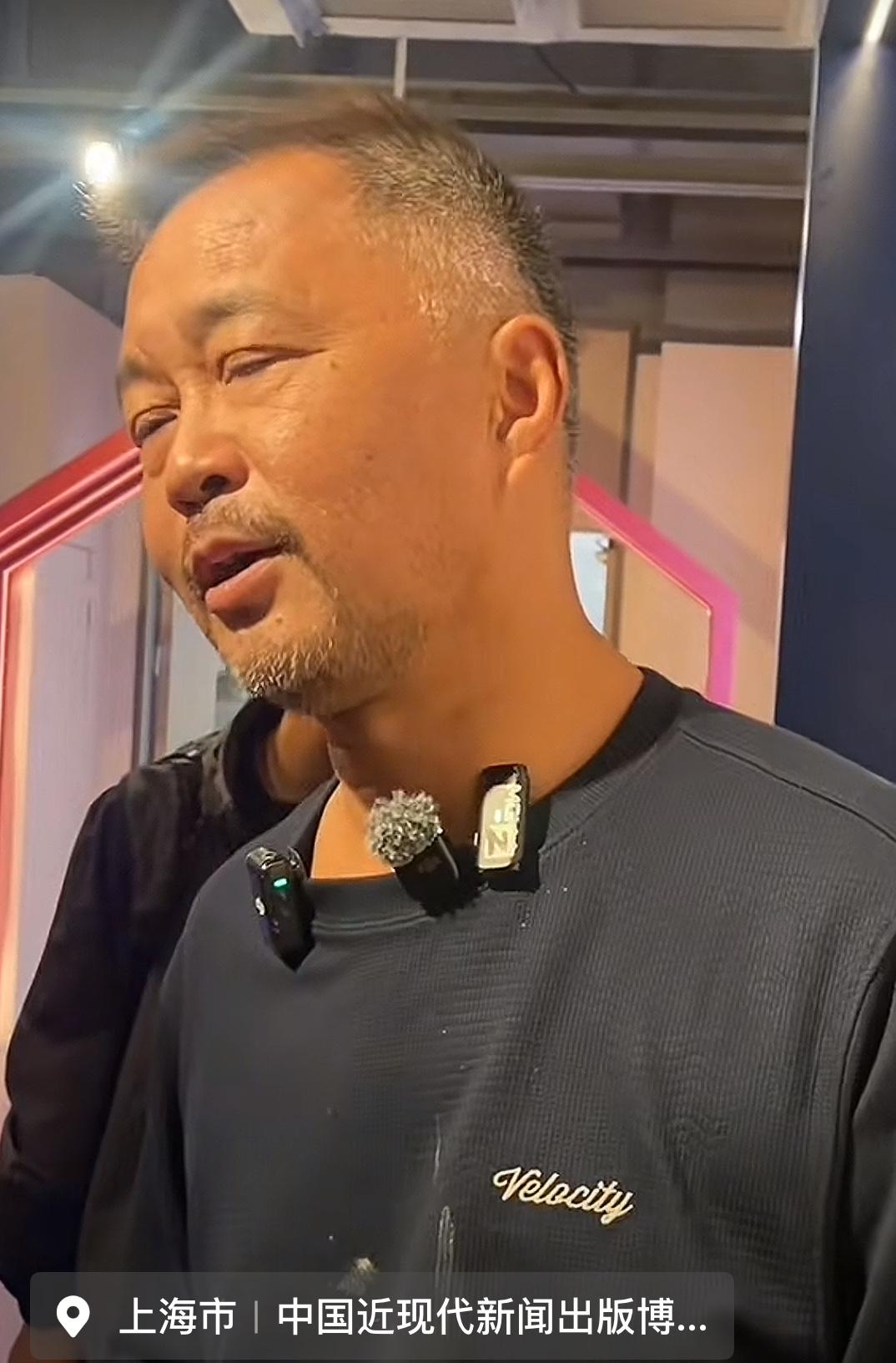

1946年,周海婴与母亲许广平站在父亲鲁迅的墓前。周海婴出生时,鲁迅已48岁(许广平32岁),友人询问孩子姓名,鲁迅答:“他是在上海出生的婴儿,就叫‘海婴’吧。”有人认为此名草率,鲁迅对许广平笑称:“若孩子长大后嫌名字俗气,可自己改掉,反正我取的名字只算暂用。” 鲁迅与许广平的缘分始于1925年的一封书信,彼时44岁的鲁迅在女师大任教,27岁的许广平以“受教的一个小学生”之名致信求教,鲁迅当日即复,以“广平兄”相称开启了跨越十七年的情谊。世人眼中冷峻的鲁迅,在这段关系里尽显柔情,他在日记中写下“夜为害马剪去鬃毛”,“害马”是对参与学潮被校方斥为“害群之马”的许广平的亲昵戏称,那句“剪去鬃毛”藏着不为外人道的温情。 1926年两人分居南北,厦门到广州的距离成了思念的刻度。鲁迅每日数着80步路程往返邮政所盼信,半夜寄信后因担心新邮差可靠,次日再补寄一封;爬山时偶遇刻有“许”字的墓碑,竟特意涂深字迹倚碑留影,以寄牵挂。更令人动容的是,校园相思树被猪啃食时,这位文人竟一跃而起“与猪决斗”,只因那树叶在他心中是爱情的象征。 1927年两人共赴上海定居,生活虽艰却甘之如饴。鲁迅北上探母时,在“老虎尾巴”书屋深夜致信:“此刻是二十三日之夜十点半,我独自坐在靠壁的桌前,这旁边,先前是有人屡次坐过的”。他会精选印着枇杷与并蒂莲的花笺写信,只因枇杷是许广平所爱,并蒂莲暗喻相守;归来时带回的小米、棒子面,皆是寻常却暖心的牵挂。1934年赠予许广平的《芥子园画谱》扉页上,“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀”的题诗,道尽了这段关系的真谛。 1936年10月,鲁迅在沪病逝,年仅7岁的周海婴骤然失去父亲。许广平强忍悲痛,一面抚养幼子,一面扛起整理鲁迅遗稿的重任,同时坚持每月给鲁迅原配朱安寄送生活费,直至其1947年逝世,十一年未曾间断。这段岁月里,母子俩不仅要面对生活拮据,还要厘清鲁迅诊疗中的疑团 多年后周海婴回忆,建人叔叔曾提及邓肯医生当年断言“抽去肋膜积液可活十年”,而日本医生须藤却延迟诊治,母亲曾多次奔走求证,只因须藤早被遣返未果。 许广平以坚韧为海婴撑起成长的天空,她延续着鲁迅的教育理念,既不灌输“名人之子”的光环,也不回避历史真相。1949年后,许广平担任政务院副秘书长等职,仍坚持整理出版《鲁迅全集》,她在《欣慰的纪念》中记录的生活细节,为海婴保留了父亲的鲜活印记。 1968年,许广平因书信手稿失窃事件刺激病逝,此时的周海婴已近不惑,母亲用一生践行的“相守”与“传承”,成为他此后人生的精神坐标。 成年后的周海婴以《鲁迅与我七十年》为世人还原了真实的父亲形象,这部沉郁三十余年的回忆录,既有无条件的温情,也有直面史实的勇气。 他在书中纠正了诸多误解:父亲并非因笔战嗜饮烈酒,胃病实为早年赶考暴食奔跑所致,发病时只能以桌角顶腹止痛;那个被外界视为“冷峻”的文人,在家中会陪他玩“打游击”,会耐心解答“人是怎么来的”这类孩童问题,践行着“爱与自由”的教育理念。 周海婴的回忆里,父亲的爱藏在细节之中:深夜写作时,会轻手轻脚绕过酣睡的他;得知他喜欢无线电,便默默支持其日后钻研物理;即便对自己取的“海婴”之名看似随意,实则在《答客诮》中早已剖白“怜子”初心。对于父亲诊疗的悬案,他如实记录建人叔叔的口述与母亲当年的奔走,不为尊者讳,只为留存历史真相。 晚年的周海婴担任多个鲁迅纪念馆名誉馆长,致力于鲁迅精神的传播。他用一生证明,父亲留给自己最珍贵的遗产,不是“鲁迅之子”的头衔,而是那份“直面人生”的勇气与“甘苦与共”的温情,正如墓前那束跨越时空的凝望,始终温暖而坚定。