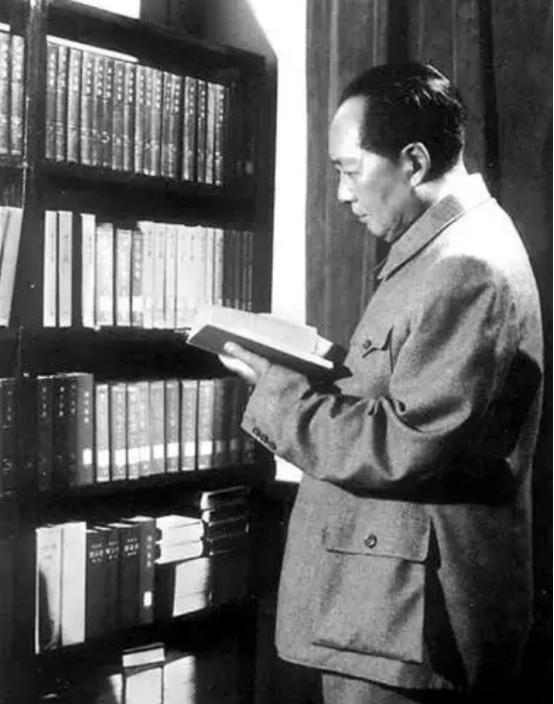

田家英说:“毛主席读书,之所以读得深,看得透,源于他特殊的读书法。同一事件,他会找不同的著作摆放在一起,对比着读。找其相同处,分析其不同处,再根据当时的社会环境,判定各位作者的局限性和进步性,局限性,引以为诫;进步性,加以学习。所以,他的目光,总能穿透历史的雾霾看到别人所看不到的东西。” 毛主席的私人藏书将近10万册,古今中外无所不包,从《永乐大典》到马列著作,从自然科学到文学名著,能摆满整个菊香书屋。 光有自己的书还不够,北京图书馆给他办了一号借书证,从1958年一直用到去世,仅1974年他就从那里借了近600种书刊,足足1100多册。 外出巡视时,他也总让工作人员从当地图书馆借书,杭州、上海、广州的图书馆里,都留着他的借阅记录。 这些书不只是摆设,他走到哪儿就带到哪儿,火车上、轮船上,甚至厕所里都放着书,随手就能拿起一本读,为的就是随时能找到不同著作比对着看。 他的对比阅读,在研读史书时表现得尤为鲜明,读《二十四史》时,同一个历史人物,他会翻遍不同朝代史家的记载。 比如说曹操,有的史书骂他是“奸雄”,注文里贴了不少“大字报”,毛主席却在旁边批注“欲加之罪,何患无词”,还称赞曹操的诗文“豁达通脱”,说应当学习。 可对宋太宗,毛主席就毫不客气,看到史书里说宋太宗“沉谋英断”,直接批上“但无能”,发现记载中契丹总用诱敌深入的办法打败他,又批注“宋人终不省”,一眼就点出了这位皇帝的局限性。 就连初唐诗人王勃,他也从诗文里看出“一辈子矛盾着”,既想做大官又做不成,想退隐又不甘心,这种对人物的精准判断,全靠对比不同史料和作品慢慢磨出来。 不止读史,对待马克思主义理论著作,他的对比阅读更见功力。 《共产党宣言》他读了不下一百遍,写《新民主主义论》时翻了无数次,还会拿英文版和中文版对照着看,1953年版的英文本《矛盾论》上,写着1956年初读、1959年重读、1961年再读的痕迹。 1958年,他号召四级党委委员读《苏联社会主义经济问题》,还建议后续读《政治经济学教科书》,要求大家“用心读三遍,随读随想,加以分析”。 他自己更是把这些书和中国实际对照,在《论十大关系》里提出走自己的路,就是看出了苏联模式的局限性,又吸收了其中的合理成分。 研究战争时,这种对比法更是帮他看清了局势。 抗日战争初期,亡国论和速胜论吵得厉害,他找来中外军事名篇,还组织了“克劳塞维茨《战争论》研究会”,把外国军事理论和中国战场的实际情况放在一起比。 别人只看到眼前的败仗或小胜,他却从不同战争案例的异同里,找出了持久战的规律,写下《论持久战》,准确预见了战争的三个阶段。 这种洞察力不是凭空来的,是把每一种观点都放在当时的社会环境里掂量,好的就学,错的就避开。 毛主席一辈子都没停下这种“对比着读”的习惯,早年在井冈山,他坐在石头上读书,下雨了都没察觉,直到司务长给他戴斗笠才回过神。 长征路上躺在担架上,他也捧着书看。 晚年视力不行了,就换大字线装本,身体弱得坐不住,就让工作人员念给他听。 1976年8月26日,他让工作人员找来了《容斋随笔》,9月8日那天,他还先后11次看书、看文件,累计近3个小时,第二天就离去了。 毛主席读书,是为了找答案、解决问题的。 就像他自己说的,读书要“挤”要“钻”,而对比着读,就是“钻”进去的最好办法。 正因为如此,他才能在纷繁的史料里看清历史的走向,在复杂的理论里找到适合中国的道路,让目光真正穿透历史的雾霾,看到常人看不到的东西。