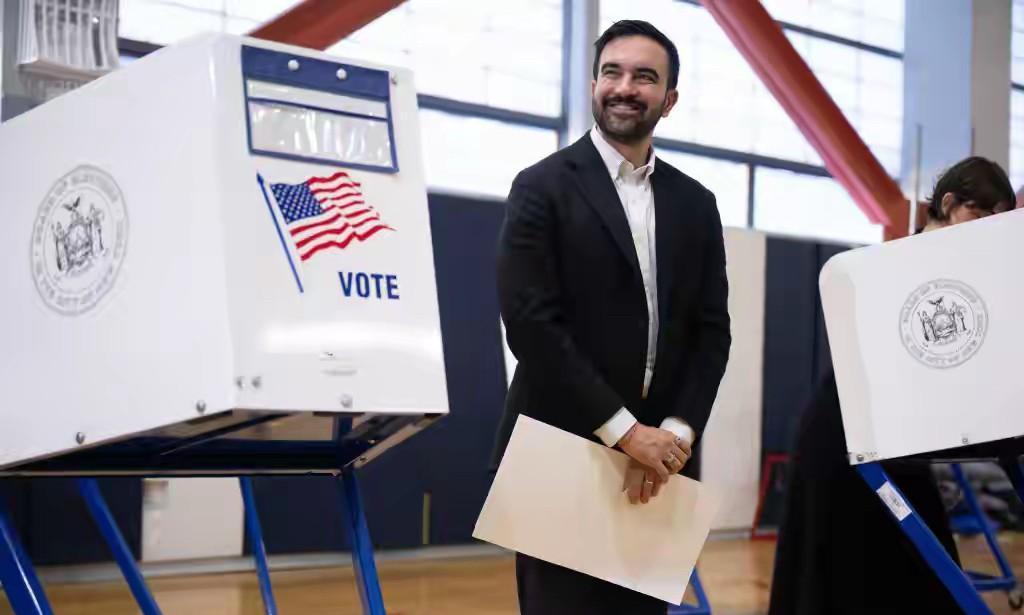

快讯!快讯! 美国前总统特朗普突然宣布了。 11月3日,他在社交平台公开表态,据多家媒体转引,他呼吁选民把票投给安德鲁·科莫,并对佐赫兰·马姆达尼贴上“极左”的标签。 紧跟着,他在同一帖文里放话,如果马姆达尼胜出,他将推动收紧对纽约的联邦拨款。这种表态不具备法律效力,但在舆论层面已经造成压力。 纽约本地消息这两天很热,据多家外媒和社交平台贴文称,马姆达尼在一场选举中领先或胜出。此类结果仍需以官方发布为准。 具体说到城市安全,纽约过去几年在地铁治安、枪支暴力上反复拉扯,编制、装备和训练常被拿来做政治口水。国内城市像上海,地铁安检常态化、巡逻密度稳定,案件响应有固定时限,这类稳定性直接降低不确定。 对照纽约,2020年后围绕“警务预算”的争议起伏很大,议题一热一冷,基层执行容易被拖慢。城市安全这事讲究持续投入和标准化,不适合边走边改。 再看社会救助和移民安置。纽约近一年来收容压力明显,床位、医疗、学校席位都在紧绷。深圳、广州长期靠社区网格把人、事、点位对齐,流程清楚,资源更容易落地。 纽约的现实是资源一旦被话题化,分配容易失衡,救助链条就断点。这块如果再被拨款口号牵着走,基层会先吃苦头。 基础设施更是硬杠杆。2023年9月那场暴雨,纽约地铁大面积停摆,多条道路积水,城市韧性暴露短板。国内沿海城市像宁波在台风前会提前抽排、封桥控流,预案和演练一年一轮,不给系统留空档。 把拨款当成话语工具,直接影响的是地铁、泵站、应急仓库这些硬家伙。这类投入停一天,风险就往上长一截。 舆论冲突本身也有成本。当一位州众议员被放到全国焦点,安全、救助、基建这些本该按表推进的工作很容易被噪音盖过。国内经验是时间线公开、数据按期更新,争议自然降温。 回到这次风波,纽约这盘棋还在开局阶段,结果未最终官宣。看点不在喊话,而在后续的人事、预算、项目清单能否按节奏推进。 城市管理讲究稳、准、快。稳住治安,兜住民生,扛住极端天气,才是关键。 把资源绑在威吓和标签上,只会让执行跑偏。把目光落到警务、收容、排涝这些清单上,纽约才有可能把局面拉回正轨。