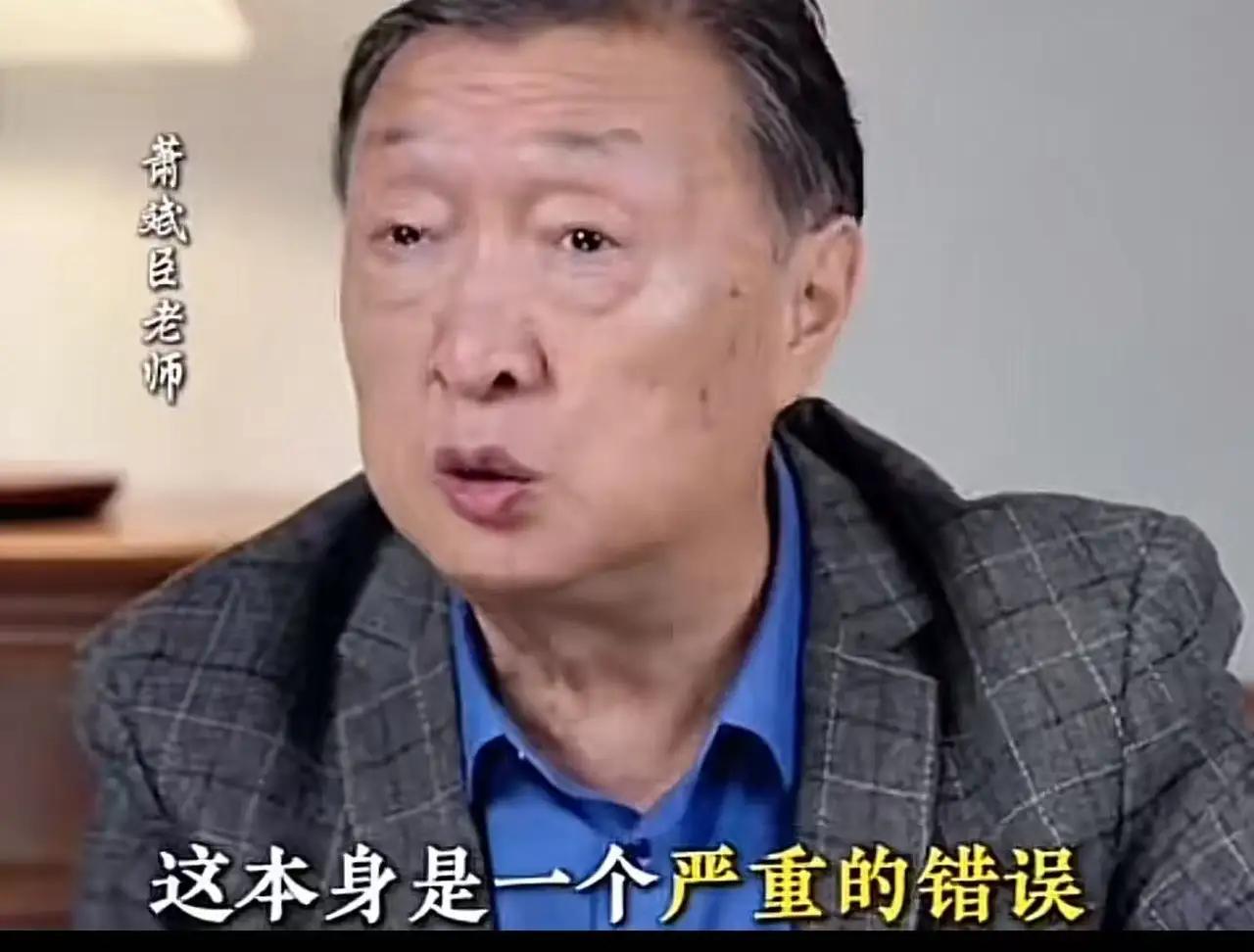

“这个老教师火了!”老教师批评说:“让家长去监督作业,这本身是一个严重的错误!现在的教师觉得让家长去监督批改孩子的作业是天经地义,那要老师干嘛?”这句话一出口,立刻引发了轩然大波。有人点赞,觉得“老师太辛苦了,家长帮帮忙也没错”;有人反驳,认为“这是责任的推诿,是教育的退步”。然而,深究背后,却藏着一场关于教育本质、家庭责任与社会期待的激烈讨论。 在这个快节奏的时代,许多家长都陷在工作的繁忙与压力中,似乎成了“被动的旁观者”。而老师们,也在不断被要求“多管闲事”,从课后辅导到家庭作业,似乎成了“全能的保姆”。但问题是,这真的是教育的本质吗?还是一种“责任转嫁”的表象? 我们不得不思考:教育的核心究竟是什么?是老师站在讲台上的那一刻,还是家庭、社会共同塑造的价值观?让家长去监督作业,表面看似“帮忙”,实则暗藏着一种“责任的推卸”。老师们一方面要求家长配合,另一方面又不断抱怨“家长不配合”,这是不是一种“鸡与蛋”的怪圈?真正的问题,是我们是否在用错误的方式期待教育的变革。 更令人深思的是,这背后折射出的是整个社会对“教育”的误解。有人说,教育不应只是“考试”和“成绩”,更应是培养孩子的兴趣、思考力和责任感。而这,绝非靠简单的“监督”就能实现。我们需要的是家长和老师的合作,是共同为孩子营造一个健康、自由、充满激励的成长环境。 或许,我们应该反问自己:在这个全民焦虑、竞争激烈的时代,孩子们最需要的到底是什么?是无休止的作业和严格的监督,还是一个理解、包容、引导他们成长的陪伴?而作为成年人,我们是否应该反思自己的角色——不仅仅是“监督者”,更是“引路人”。 这场关于“谁该监督作业”的争论,实际上折射出我们对教育的深层次思考:教育,不应成为“责任的推卸”,而是每个人共同的责任。只有当家庭、学校、社会三位一体,形成合力,孩子们才能在阳光下健康成长。而不是让责任变成了“沉重的包袱”,让我们每个人都陷入焦虑与无奈。 也许,是时候停下来,重新审视我们的教育观念了。让我们不再把“监督”当作唯一的解决方案,而是从根本上,关心孩子的心灵成长,培养他们的自主能力,让教育回归本源,变得更有温度、更有力量。因为,孩子的未来,值得我们每一个人的用心守护。家长督促作业