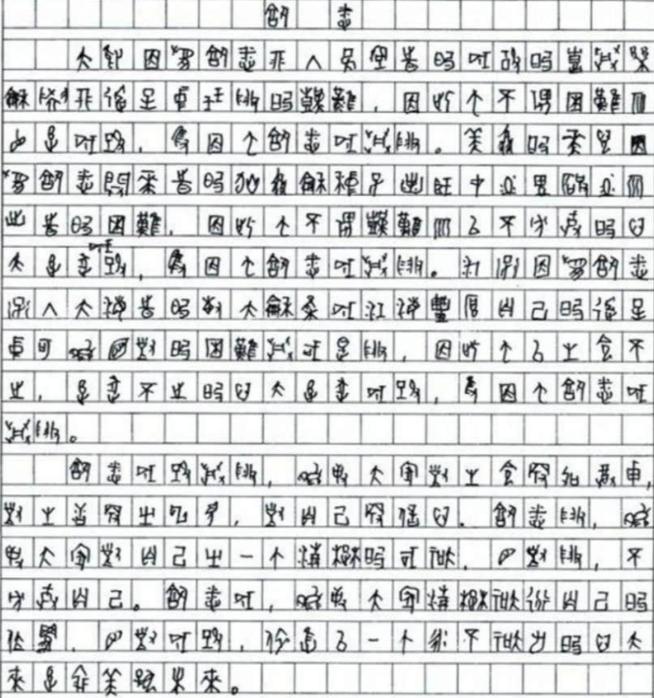

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能懂,专家鉴定后发现,该考生竟在高考中采用甲骨文写作!经过翻译,阅卷组发现考生作文严重跑题,最终只得了6分,此事传开后,成绩一般的男孩被四川大学破格录取,可入学后不久,他的导师就选择辞职,甚至说出了:“这样的学生我没法教!”[给你小心心] 2009年高考那天,四川考生黄蛉在语文试卷上做了一件前所未有的事。 当其他考生都在用简体字奋笔疾书时,这位来自绵阳南山中学的复读生,用甲骨文、青铜铭文和大篆等古文字写完了整篇《熟悉》命题作文。 阅卷老师们传阅这份特殊答卷时犯了难,工整排列的古文字填满了答题区,可没人能完整解读,由于高考规则从未明令禁止使用古文字,阅卷组特地请来四川大学的古文字专家进行翻译。 可惜形式的新颖没能弥补内容的缺陷,专家翻译后发现文章严重偏题,这篇轰动一时的作文最终只获得6分,黄蛉的总分428分也未达到本科线,看似他的冒险以失败告终。 就在大家以为故事即将结束时,转机悄然出现,西南财经大学天府学院率先表示愿意破格录取,并免除全部学费。 接着湖南大学发出面试邀请,但因测试结果不理想未能如愿,最终在教育部门协调下,四川大学组织专家对黄蛉进行测试,决定将他录取至四川大学锦城学院。 为了培养这个特殊学生,四川大学定制了专属培养方案,还特意返聘已退休的何崝教授进行一对一指导。 大二时,黄蛉更从锦城学院转入四川大学校本部,可见学校对他的重视程度。 然而这份特殊关照并未持续太久,2011年,何崝教授突然递交辞呈,公开表示不再担任黄蛉的导师。 教授指出,这名学生曾吹嘘自己能阅读南北朝时期的《文心雕龙》,这种不踏实的态度让教授深感失望。 黄蛉与古文字的缘分始于童年,在绵阳盐亭县,寺庙古钟上那些像图画般的文字在他心里埋下种子。 高二时他开始系统接触甲骨文书籍,高三复读期间遇到语文老师蒲体超,两人因共同爱好成为研究古文字的伙伴。 复旦大学刘钊教授在审阅黄蛉的作文后表示,这名学生确实展现出对古文字的天赋,但文中存在多处用字错误。 他建议黄蛉应该先打好基础,待考研时再考虑破格录取。 这起事件在教育界引发连锁反应,多所重点中学的语文老师建议,应在高考评分规则中明确书写规范。 果然不久后,教育部就明确规定高考作文必须使用规范汉字,杜绝了类似情况再次发生。 甲骨文专家何崝教授曾透露,即便是研究甲骨文数十年的学者,要用甲骨文写出两三百字的文章也需要一至两个月准备。 黄蛉在高考限时条件下尝试古文字写作,勇气固然可嘉,但专业基础尚显薄弱。 十多年过去,这位曾经的“古文字达人”渐渐淡出公众视野,他的故事成为高考史上值得铭记的案例,提醒着我们教育的真谛,既要尊重个性,也要坚守学术的严谨。 关于2009年四川考生黄蛉用甲骨文写高考作文这件事,网友们的看法真是五花八门,说什么的都有。 “在高考那种分秒必争的紧张环境下,敢用一个多小时去写一篇别人可能都看不懂的作文,这心理素质不是一般的强。” ”别说用甲骨文写了,就是用简体字,在规定时间内写够800字都不容易,单凭这份对古文字的热情和书写工整的态度,就说明他不是在瞎胡闹。” “高考作文核心是考察语言组织和思想表达,用大家都不认识的文字,等于放弃了沟通的基础,这路子有点走偏了。” “如果都这样搞特殊,今天用甲骨文,明天用火星文,那高考阅卷的成本和难度就太大了,规矩还是必要的。” “破格录取的标准一定要公开透明才行,不然今天可以因为古文字破格,明天会不会因为别的什么说不清的原因破格?公平性会受质疑。” “做学问最怕的就是浮躁和虚荣,如果学生不能踏踏实实学习,再好的天赋和机会也是白费。” 对于“破格录取”这件事,您觉得在什么样的情况下是合理的?如何才能更好地保障其公平性,同时真正选拔出有潜力的特殊人才呢? 欢迎在评论区分享您的看法。 信息来源:新华网