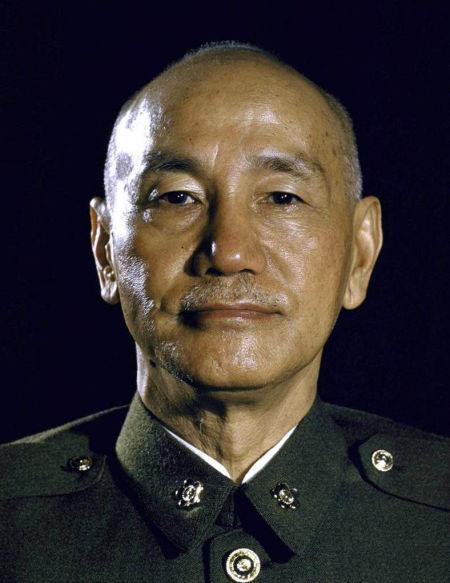

[微风]1954年汤恩伯死在手术台上,蒋介石只是轻飘飘地说了一句:死了也好。汤恩伯是蒋介石的嫡系,曾为蒋介石,不惜出卖了有恩于自己的义父陈仪,蒋介石为何对待曾经的爱将如此冷淡? (信源:武义新闻网——《民国上将汤恩伯》后记) 陈仪可不是普通人,早年在军政界地位很高。 汤恩伯年轻时家境不好,是陈仪看中他有点本事,不仅出钱供他去日本留学,还把他当成亲儿子一样培养,后来更是一步步提拔他,帮他在军界站稳脚跟。 按道理说,陈仪对汤恩伯有 “再造之恩”,汤恩伯就算不涌泉相报,也不该背后捅刀子。 1948 年,局势渐渐明朗,陈仪觉得国民党这边没希望了,就想劝汤恩伯一起 “弃暗投明”,为自己也为手下的士兵留条后路。 他私下找汤恩伯谈了好几次,把自己的想法和盘托出,还嘱咐汤恩伯 “这事只能你知我知”。 结果汤恩伯转头就把陈仪卖了,直接把这事捅到了蒋介石那里,还添油加醋说陈仪 “意图不轨”。 蒋介石当时正焦头烂额,一听这话立马火了,下令把陈仪抓了起来。 1950 年,陈仪被处决,临刑前还说 “我这辈子没看错人,就看错了汤恩伯”。 这事在当时的军政界引起了不小的震动,好多人都觉得汤恩伯 “忘恩负义”,连自己的义父都能出卖,人品实在不怎么样。 蒋介石表面上夸汤恩伯 “忠诚”,心里其实已经打了算盘 —— 连对自己有大恩的人都能下狠手,这人说不定哪天也会出卖自己。 除了出卖陈仪,汤恩伯在战场上的表现也让蒋介石越来越失望。 抗日战争时期,汤恩伯还打过几场硬仗,比如台儿庄战役里,他率领的部队确实起到了关键作用,那时候蒋介石对他还挺信任,不断给他加官进爵。 可到了解放战争时期,汤恩伯就像换了个人似的,指挥打仗一塌糊涂。 1949 年的时候,汤恩伯负责防守上海,手里有几十万兵力,还有坚固的工事,蒋介石本来指望他能守住上海,给自己留个 “退路”。 结果汤恩伯不仅没组织起有效抵抗,还在撤退的时候只顾着自己逃命,把大量的武器装备和士兵都丢在了原地。 更过分的是,他撤退前还下令把上海的一些工厂、仓库给炸了,老百姓怨声载道。 蒋介石得知消息后,气得拍了桌子,骂他 “无能误事”,从那以后,就慢慢把他手里的兵权给收了。 后来国民党退到台湾,汤恩伯也跟着去了。可到了台湾之后,他的日子并不好过。 一方面,蒋介石因为上海失守的事一直记恨他,不再给他重要的职位,只给了个闲职让他 “养老”;另一方面,当年他出卖陈仪的事在台湾也传开了,好多以前跟陈仪有交情的人都排挤他,甚至有人公开骂他 “叛徒”。 汤恩伯在台湾几乎成了 “孤家寡人”,连个能说上话的朋友都没有。 1954 年,汤恩伯查出了胃癌,在台湾治疗了一段时间没效果,就想着去日本找更好的医生做手术。蒋介石对这事也没怎么管,既没派人陪同,也没给特殊照顾。 结果汤恩伯到了日本之后,手术并不顺利,没几天就死在了手术台上,享年 54 岁。 消息传到台湾,身边人问蒋介石该怎么处理后事,蒋介石就淡淡地说了句 “死了也好”,连个悼念的仪式都没安排。 在民国时期的国民党军政体系里,“嫡系” 和 “非嫡系” 的区别很大,像汤恩伯这样的黄埔系将领,本来是蒋介石最信任的群体。 但蒋介石用人有个原则,就是 “忠诚” 比 “能力” 更重要,一旦他觉得某个将领不忠诚,或者犯了严重的错误,就算是嫡系也会毫不留情地放弃。 汤恩伯虽然早期对蒋介石很 “忠诚”,甚至不惜出卖义父,但后来在战场上的接连失利,加上他 “忘恩负义” 的名声太臭,让蒋介石觉得他已经没什么利用价值了,甚至可能成为 “隐患”,所以对他的死才会如此冷淡。 其实汤恩伯的结局,早就注定了。他为了讨好蒋介石,出卖了对自己有恩的义父,看似得到了暂时的 “信任”,却失去了所有人的尊重;他在战场上贪生怕死、指挥失误,又让蒋介石对他彻底失望。 到最后,他成了一个没人待见、没人信任的人,连死了都没得到一句惋惜,实在是可悲又可叹。 你们觉得汤恩伯落得这样的结局,是因为他自己做错了选择,还是因为蒋介石太无情?评论区聊聊,咱一起唠唠这段民国史上的往事!