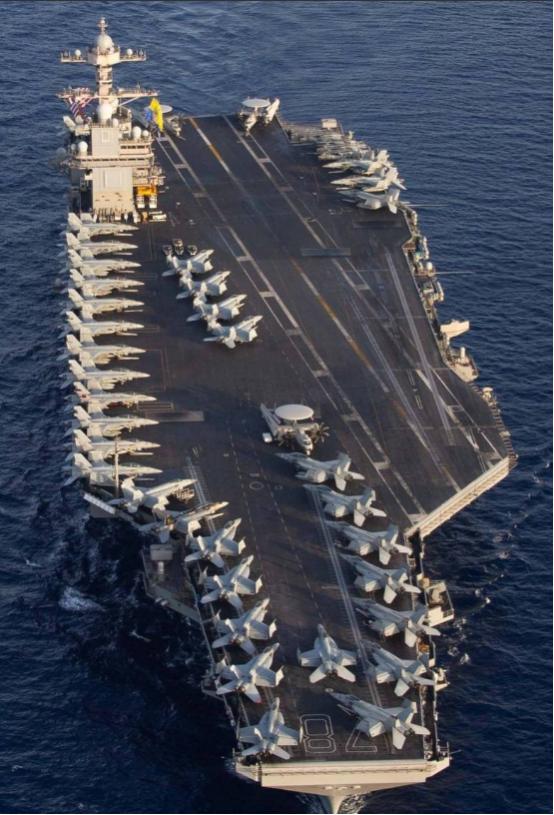

解放军攻台,最大的敌人,可能不是台军,也不是美军,而是那个叫“栗林忠道”的日本鬼子!很多人以为我们打台湾,会是一场速战速决的“高科技”战争,那就大错特错! 硫磺岛战役中,日军指挥官栗林忠道以"玉碎战术"改写美军速胜预期,这位将领在战前家书中强调"比死亡更可怕的是信念崩塌",其战术精髓竟在七十年后的台海局势中投射出惊人隐喻。 当解放军跨海攻台时,最顽固的敌人或许并非台军武器库或美军航母,而是深植于地缘政治中的"栗林式抵抗意志"。 现代战争常被误读为"高科技速胜",卫星制导炸弹可精准摧毁雷达站,却难以瓦解台北盆地地下城的立体防御,无人机蜂群能瘫痪机场跑道,却无法切断兰阳平原水网地带的游击通讯。 台湾地形学暗藏玄机:中央山脉隧道系统可隐蔽机动装甲部队,校园反坦克锥与商业港口改造的发射阵地,更构成"全民皆兵"的战术拼图。 这种地理特征与历史记忆交织的"抵抗生态",恰似硫磺岛火山岩下的地道工事,表面脆弱,实则暗藏杀机。 更需警惕的是"意志继承"的现代演绎,台湾某些势力正刻意复制二战日军战术思维:将民用设施军事化、在数字空间进行"战斗预演"、通过社交媒体传播"抗中神剧"。 这种"软性抵抗"在网络时代获得新载体,虚拟现实技术模拟战场体验,社区暗号编织防空网络,退休军官的战术培训渗透民间。 当正规军装备被摧毁后,这些松散力量可能凝结成更顽固的抵抗网络,恰如栗林忠道推行的"全民防御"策略。 真正的战争迷雾不在硝烟中,而在认知战场,导弹射程与航母编队的讨论,应让位于对"软性抵抗"的关注:民间工程师对关键设施的加固设计、社区口耳相传的防空暗号、年轻一代在数字空间完成的"战斗预演"。 这些力量在战时可能迅速激活,形成比正规军更难攻克的意志防线。 攻台战争的本质是意志较量而非武力对决,栗林忠道隐喻揭示:最危险的敌人始终是"人",那些愿为信念付出生命代价者。 现代战争胜负取决于高效瓦解抵抗意志的能力,而非单纯摧毁武器,真正的破局之道在于重构"共同利益"叙事,建立命运共同体认知框架,这需要超越军事思维,关注民生、文化、教育等深层连接。 历史经验表明,强制"速胜"方案往往激发更强烈抵抗,真正的和平永远建立在相互理解而非威慑之上。 当我们讨论攻台可能性时,更应思考如何避免战争,这或许才是对"栗林忠道"隐喻最有价值的回应,毕竟,最成功的战争,永远是那场从未发生的战争。