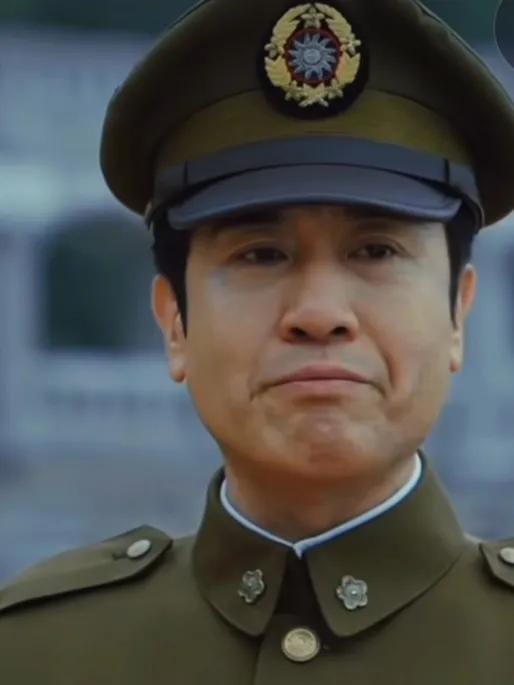

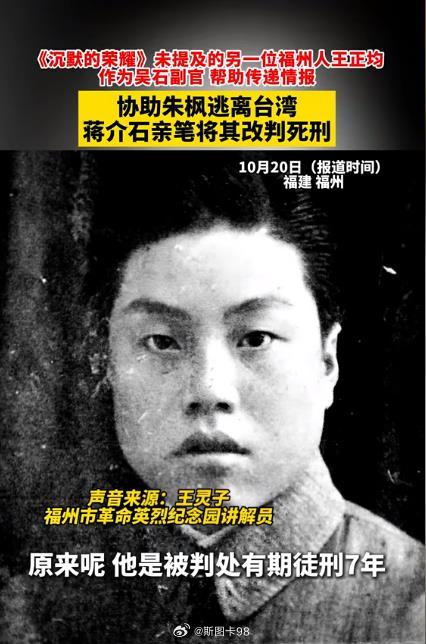

细节逼真、AI背书,于和伟1200万捐款谣言为何能骗过众人? 随着谍战剧《沉默的荣耀》热播,“于和伟将1200万片酬捐赠吴石烈士纪念馆”的消息在社交平台迅速发酵,48小时内相关话题阅读量飙至2.3亿,38个营销号集体“致敬”,不少网友直言“刚转发点赞就看到辟谣”,连部分理性用户都差点被“细节”说服。可这场看似感人的善举,最终被官方辟谣击碎——福州螺洲镇政府明确“当地只有吴石故居,无相关纪念馆”,北京退役军人事务局称“未收到捐款”,剧方更是直言“片酬尚未结清”,一场精心设计的谣言闹剧浮出水面。 这则谣言能骗过众人,核心在于其“精准踩中流量密码”的设计逻辑。造谣者深谙传播心理学,将“热播剧+英烈题材+明星善举”三大元素捆绑:《沉默的荣耀》的热度为谣言提供传播基础,吴石烈士的红色光环激发公众爱国情怀,1200万片酬的数额既符合一线演员薪酬认知,又足够震撼,完美契合网友对“德艺双馨明星”的想象。更具迷惑性的是细节造假:伪造的捐款现场图、模仿公文字体的捐赠名单、甚至拼接的央视新闻画面,让谣言看起来“有图有真相”,即便有网友发现图片是两年前的旧图P图而成,也难挡整体传播势头。 AI技术的“误判背书”成为谣言扩散的关键推手。有网友实测,输入“于和伟 捐款”时,多个平台的AI直接推送“证实”内容,甚至引用虚假爆料作为信源。这种算法形成的信息闭环极具迷惑性,不少人默认“机器都认可的信息不会错”,压根没想过查证。而流量黑产的推波助澜更让谣言呈裂变式传播:自媒体编造完整故事闭环,粉丝为打造偶像人设主动刷屏造势,营销号同步转发蹭热获利,开通商品橱窗推销相关周边,将英烈事迹变成流量生意。 公众对“正能量内容”的天然信任,也让谣言有机可乘。在情感驱动下,不少人习惯性转发点赞善举,却忽略了“查证信源”的基本步骤。初期话题下“求证实”的评论仅占12%,直到官方辟谣发布后,理性声音才逐渐占据主流。更值得警惕的是,造谣者利用于和伟的沉默放大谣言——当事人若否认可能遭“道德绑架”,若沉默又被解读为“低调行善”,这种两难处境让谣言得以持续发酵。 而这场风波中,于和伟的个人形象是否会受影响,成为网友热议的焦点。从实际舆论反馈来看,短期虽有零星“炒作”质疑,但主流声音更倾向于“同情当事人”。一方面,公众逐渐认清“造谣者借明星博流量”的本质,明白于和伟也是谣言受害者,其“不回应”的选择被解读为“避免争议升级”的理性之举;另一方面,他多年积累的“实力派演员”口碑起到缓冲作用,观众更关注其作品表现而非虚构传言。不过长期来看,若类似谣言反复出现,仍可能对其“稳重靠谱”的公众形象造成消耗,也会间接影响观众对其后续作品的观感,这也是公众人物面对无妄之灾时的被动之处。 这场风波也折射出网络生态的进步:平台通过“虚假内容识别模型”提前标记可疑信息,官方48小时内联动辟谣,最终下架327条虚假视频、封禁16个核心造谣账号。但它更敲响警钟:当AI伪造技术让造假成本趋近于零,当“正能量”成为流量变现的工具,公众更需坚守“查权威信源、查实体存在、查多方印证”的三查原则,而公众人物也需在合适时机传递真实信息,避免被谣言裹挟。唯有多方合力筑牢防线,才能让真实不被虚假掩盖,让善意不被流量消费,也让网络空间回归真实与理性。 本文信息来源: 今日头条平台相关话题公开数据及官方辟谣通报。 福州螺洲镇政府、北京退役军人事务局公开回应。 《沉默的荣耀》剧方官方声明。抖音安全中心谣言处置公开数据。“于和伟捐1200万谣言源头曝光”(今日头条·美好未来,万象品读)。“揭秘‘于和伟捐1200万’谣言的起始之处”(今日头条·咩咩万花茼) 网络截图