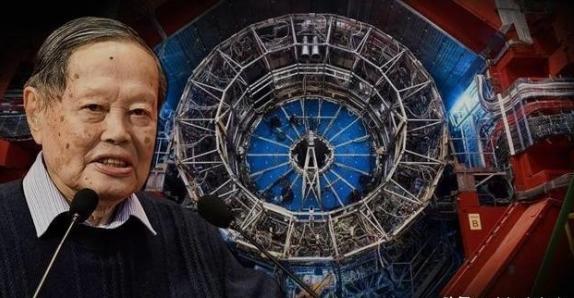

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 一笔巨资摆在眼前,是砸向高科技前沿,还是稳扎教育根基?2016年秋天,这场关乎国家未来的拉锯战拉开帷幕,杨振宁直言不讳,王贻芳寸步不让。粒子碰撞的火花,会点燃中国科技的哪条路? 王贻芳盯着高能物理这块高地不是没道理,早在2012年高能所就启动了对撞机概念研究,这背后是中国在基础科研领域想“破局”的野心。 毕竟高能物理这东西从来都是科技的“先行官”,就像当年北京正负电子对撞机刚建起来时没人想到能挖出宝贝,可后来真就发现了Zc(3900)四夸克态粒子,这玩意儿被《自然》杂志夸成“打开物质世界新大门”,还拿了国家自然科学奖二等奖,连数据收集效率都翻了百倍,一天顶过去一百天,这种大科学装置的带动效应确实肉眼可见。 还有国际上,欧洲的LHC撞出了希格斯玻色子,直接补全了粒子物理的“标准模型”,让欧洲在该领域领先了十几年,这就是王贻芳说“不建落后30年”的底气,基础研究的差距一旦拉开,可不是追几年就能赶上的。 而杨振宁的反对更像戳破了“理想主义的泡沫”,2000亿在当年可不是小数目,要知道2016年全国教育经费总投入也就3.8万亿,这一笔就占了近二十分之一。 他拿美国的例子说事特别有说服力,上世纪美国搞SSC对撞机,一开始预算30亿美元,最后涨到80亿,国会实在扛不住砍了项目,30亿美金打了水漂,这种“无底洞”的教训太深刻。 关键是当时中国的人才家底确实薄,全世界重要的高能物理学家里,中国人占比还不到百分之一二,真要是建起来,设计、运转、分析大概率得靠90%的外国人主导,最后拿诺奖的能不能是中国人都不好说,这不就是实打实给别人做嫁衣。 他盯着的教育痛点更戳心,那年中国义务教育覆盖率虽说快到100%,质量却差得远,城市小学专任教师里本科以上学历占68%,农村才34%,差了整整一倍还多。 很多乡村学校连基本的物理实验器材都凑不齐,有的孩子直到初中都没摸过显微镜,师资流失更严重,偏远地区的老师留不住,每年流失率能到5%以上,这样的教育基础,就算建了顶尖对撞机,后续也没人能接得住。 这场争论里藏着最真实的发展困境:钱就这么多,是先补“眼前的短板”还是先铺“未来的路”。 王贻芳手里的牌是高能所的过往成绩,北京正负电子对撞机改造后成了粲物理能区的国际领头羊,不仅做高能物理研究,还能给凝聚态物理、生命科学这些领域当平台,这种“一机多用”的红利确实诱人,就像他说的,高能物理是发动机,能带着一堆学科往前跑。 可杨振宁算的是民生账,2000亿要是投给基础教育,能给全国12万所乡村小学配齐实验设备,按每所50万算也就600亿,剩下的钱还能培训百万名乡村教师,每个老师花5万都用不完,这些投入能直接让千万农村孩子摸到科学的门。 而对撞机的成果要等三十年五十年才能见效,甚至可能根本没成果,毕竟超对称粒子找了这么多年,连影子都没见着,这本质就是“确定性收益”和“不确定性机会”的博弈。 有意思的是双方都没站在自己的利益立场,王贻芳所在的高能所虽然牵头研究,但他强调的是国家科研地位,杨振宁早就是物理学界泰斗,根本不用靠反对项目博眼球,俩人争的都是“怎么对中国更好”。 当时还有个细节,高能所那年在七所大学设了英才奖学金,70多个获奖学生里不少都想去高能所深造,这说明科研平台确实能吸引人才,可如果基础教育跟不上,能走到这一步的孩子本来就少,就像盖楼,不先夯实地基,再华丽的顶层设计也站不稳。 欧洲建LHC的时候,不仅有雄厚的科研积累,还有完善的教育体系支撑,能源源不断输送人才,中国当时还不具备这样的双重条件,所以才会有这场拉锯。 2000亿的背后,是当下千万孩子的实验课,也是未来可能的诺奖突破,是乡村教师的留任补贴,也是对撞机的超导高频腔,每一分钱都连着国家的现在和未来。 难怪俩院士会寸步不让,这争论从来都不是对错之争,而是发展节奏的精准拿捏。