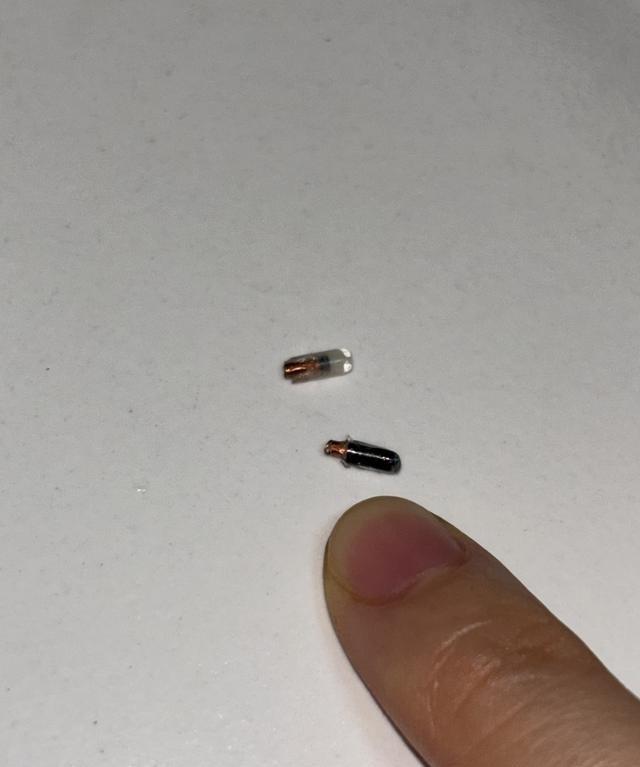

那天中午我正窝在办公室的转椅上,边刷手机边啃着外卖送的卤牦牛肉,突然牙齿“嘎嘣”一声,震得脑门发麻。我下意识吐到手心,发现是个米粒大、带着金属反光的方形颗粒,侧边还有细小的触点。这玩意儿卡在肉丝里,乍看像手机卡槽里的SIM卡,但厚度只有指甲盖的三分之一。 牦牛肉里吃出电子元件?这事放在五年前可能算奇闻,但现在可说不准。去年四川省市场监管局发布的畜牧追溯系统试点总结里就提过,阿坝州部分牧场在牦牛耳标里嵌入了温度传感芯片。不过按设计规范,这种芯片本该固定在牲畜体外,理论上不该出现在屠宰加工环节。 我捏着那个小颗粒对着灯光细看,突然想起上个月成都商报的报道某物联网企业研发的微型胃肠追踪器仅重0.2克,专门用于研究反刍动物消化规律。虽然报道没明确说是否已投入商用,但结合眼前这玩意儿的构造,倒真有点像。 当时餐馆老板的方言解释我没全听懂,但“正规养殖”这个词倒是记得清楚。现在回想,他可能指的是当地推广的智慧畜牧项目。根据2025年最新修订的《四川省特色农产品质量安全监管条例》,允许在保障动物福利前提下开展畜牧科研监测。不过条例也明确规定,所有用于食品生产的追踪设备必须使用可降解材料。 眼前这个小元件明显是塑料封装,这倒让我心里咯噔一下。随手抽了张纸巾把它包起来,发现边缘确实有细微的线路痕迹。如果真是科研设备,理论上该有防酸蚀涂层,但手里这个已经有些氧化发暗。 你说现在这科技发展速度,连牦牛胃里都开始装黑科技了。不过普通消费者哪分得清什么是科研设备什么是异物?就像我昨天刚看的科普视频里说,现在市面流通的牦牛肉每十头就有一头搭载过生物监测装置,当然这些装置按理说在屠宰前就该回收。 突然想起外卖订单还在手机上亮着,这家餐馆的牦牛肉标价每斤98元,在成都算中高档价位。按2026年刚实施的《预包装畜牧产品追溯码规范》,单价超80元的肉类必须配备溯源二维码。我翻找半天包装袋,还真在角落找到个刮开就失效的二维码,扫码显示这批肉来自红原县某合作牧场。 但这溯源信息只到牧场级别,具体到个体牲畜就查不到了。要说现在这溯源系统也是有意思,既能保障质量又留足了模糊空间。就像上周我买的那盒标注“全程物联网监测”的精品羊肉,扫码居然显示这羊每天步数都超过三千步。 盯着纸巾里那个小元件发呆时,手机突然弹出食品安全险续费通知。这才想起去年买的保险里确实包含“食品中非食用物质意外伤害”条款,但真要走理赔流程,首先得确定这玩意算科研设备还是工业杂质。 可能很多消费者遇到类似情况都会选择沉默。毕竟不是谁都有时间盯着餐馆老板追问,就像我那天结账时看到新来的服务员手忙脚乱算错账,最后也就摆摆手说算了。现在想想或许该多问两句,至少搞清楚这元件到底是故意投放还是意外混入。 不过要真较起真来,这事涉及畜牧科研、食品加工、市场监管三个领域。去年凉山州就有过类似案例,消费者在羊肉里发现未降解的电子耳标残片,最后鉴定是屠宰线自动化分离装置故障。 窗外飘来隔壁办公室的泡面香味,我突然意识到手里的牦牛肉还剩半盒。所以你们说,当下回在外卖里碰到这种“科技彩蛋”,是该当场较真还是眼不见为净?