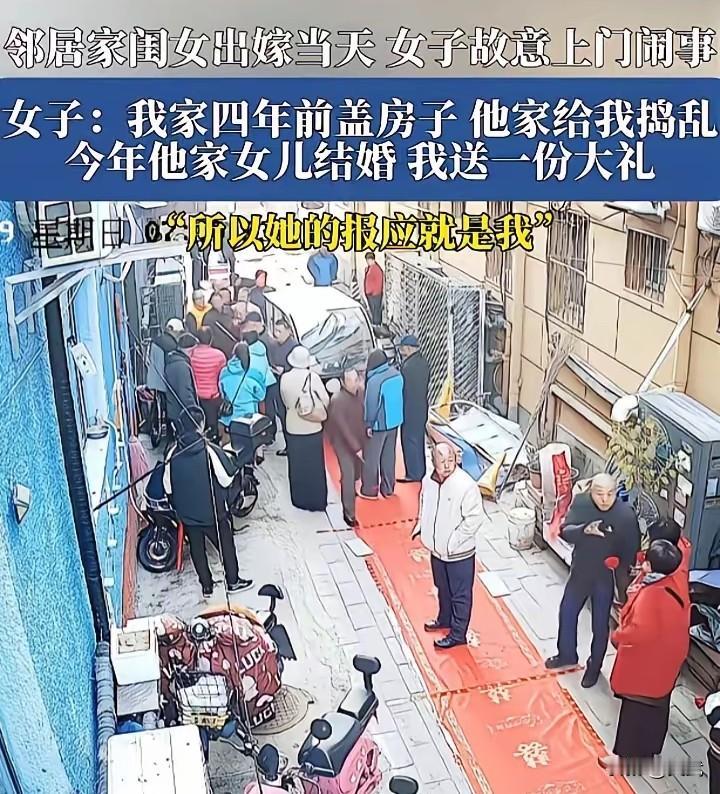

邻居女儿出嫁的喜宴上,一位女子突然举着横幅冲进现场,控诉对方曾因建房纠纷多次上门辱骂、阻挠施工。这场看似"不合时宜"的闹剧,却引发网络一边倒的支持——"大快人心!"的声浪中,藏着无数人对"以牙还牙"式正义的渴望。 女子回忆,四年前自家翻修老宅时,邻居以"影响风水"为由,连续半月堵在工地门口泼洒秽物、剪断电线。社区调解时,对方却以"老人身体不好"为由拒绝道歉,最终以女子妥协收场。这种"我弱我有理"的生存哲学,在基层治理中并不鲜见。当法律程序因取证困难、执行成本高而陷入僵局,当调解沦为"各打五十大板"的和稀泥,那些被踩在脚下的尊严,终会在某个临界点喷薄而出。 反对者质疑"大喜日子闹事有违公序良俗",但支持者却看到更深层的逻辑:选择婚礼作为反击场域,恰是精心设计的"道德杠杆"。当施害者享受人生高光时刻时,受害者以破坏其幸福的方式讨回公道,本质上是将双方置于同一情感天平。正如网友所言:"等他们办丧事再去闹?那才是真缺德!"婚礼的喜庆属性,反而放大了施害者的道德瑕疵——当一个人连基本邻里情谊都践踏,又何谈对婚姻的尊重? 评论区里,数百条"我家也遇到过"的留言,勾勒出中国式邻里冲突的众生相:有人因空调外机位置被邻居索赔"精神损失费",有人因停车位被恶意划刻,更有甚者因孩子玩耍声被投诉"制造噪音污染"。这些看似琐碎的摩擦,在日复一日的忍让中发酵成心理创伤。那位女子之所以获得广泛共情,正是因为她替无数人完成了"不敢做"的复仇幻想。 这场闹剧,终究是时代的一面镜子。它照见的是法治社会建设中的阵痛,是传统道德与现代规则的碰撞,更是普通人面对不公时最本能的抗争。当我们在键盘上为"大快人心"点赞时,更应思考:如何让正义不再需要以破坏为代价?