最近圈子里都在传一句话:日本现在最慌的,其实不是航母下饺子,也不是火箭炮射程,而是中国哪天真的动手,把他们这些年悄悄埋在中国地下的“钉子”一根根拔出来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 如果你以为日本的渗透只是近些年的事,那你就大错特错了。其实,早在上个世纪,日本就开始悄悄在中国打“渗透战”。最著名的例子就是1901年成立的东亚同文书院。 表面上看,这是一个研究中国文化的学术机构,实际却是个间谍培训班。这所书院培养了5000多名间谍,为日本侵华战争提供了大量情报。 书院的“旅行计划”要求学生遍访中国的各个省份,调查各种细节,从村庄的水井位置到河流的宽度,连城墙的厚度都要测量和记录。 更有学生历时274天,从北京走到伊犁,所写的《视察复命书》成了日本制定对华战略的蓝本。 1931年“九一八事变”发生前,东亚同文书院的毕业生们已经在东北深耕多年,摸清了当地的军事设施和兵力部署,为日军的入侵提供了强有力的情报支持。 日本军队凭借这些情报,仅用了四个多月就占领了东北三省。淞沪会战时,这些间谍更是伪装成难民,向日军提供了布防图;南京大屠杀时,他们成了“引路党”,帮助日军劫掠文物、屠杀平民。 更重要的是,这种渗透活动从未停止过。虽然形式和方法变了,但渗透的目标从未改变——那就是通过间谍、文化交流、经济合作等手段,逐步控制中国的核心利益。 进入21世纪后,尽管日本的渗透手段变得更加隐蔽,但它依然没放松过对中国的“监控”。这些年,日本通过各种渠道,持续在中国布下了庞大的情报和文化渗透网络。 就拿最近的几个案例来说,2023年,日本安斯泰来制药的一位高管因涉嫌间谍活动在中国被拘留。表面上看,这位高管是在做药品生意,但其实他一直盯着中国的医药政策和行业机密。 最后,警方在他的设备中发现了大量核心数据。这类间谍活动不仅限于高层人员,普通的“商人”也能变成间谍。 2016年,日中青年交流协会的前会长铃木英司因长期与中国官员交换情报,被判刑六年。虽然铃木英司自己辩解说自己只是问了句“张成泽死没死”就被抓,但他的背景和行动无疑透露了日本渗透的意图。 除了这些高层的间谍活动,军事领域的渗透也同样严峻。2020年,中国破获了2300起非法测绘案件,其中70%的嫌疑人持日本护照。 这些人使用无人机在中国军事基地上空盘旋,精准度高到能够提供精确的导弹打击数据。 还有几名日本人,以“温泉开发”为幌子,实际上却在山东和海南收集军事设施的水文数据,甚至能标出潜艇的隐蔽航道。 日本不仅在军事上持续渗透,在文化和经济领域的“软渗透”更是有迹可循。比如,笹川和平基金会、三井住友财团等日本机构,近十年来在中国的文化项目投入超过了3.34亿人民币。 这些资金大部分投向了中国的高校,特别是那些涉密专业和敏感领域。他们通过资助项目、举办学术交流等形式,试图影响中国学术界的立场,推崇亲日情结,散布日本的文化和价值观。 更有甚者,日本通过“友好交流”的名义,向中国学者提供赴日访问机会、资金资助,甚至直接让一些学者为其代言,发表有利于日本的言论。 这些学者往往在中国公众中拥有一定的影响力,通过他们的言论,日本在中国的形象悄然被塑造得越来越美好。 日本的渗透活动不仅仅是零散的,实际上它已经形成了一个庞大的网络,分布在政府、民间、军事、文化等各个领域。 比如,日本的内阁情报调查室、自卫队情报本部等政府机构,早在上世纪就开始投资情报收集工作。根据公开资料,日本政府每年的情报预算也在不断增加,从2012年的7.7亿日元,增长到了现在的天文数字。 与此同时,日本的民间机构、企业也充当了情报收集的“帮手”。 例如,三井物产通过入股中国的隆平高科,表面上是为了提高育种技术,实际却是想摸清中国种业的底细。这种看似正常的合作,其实隐藏着更多不为人知的政治动机。 面对日本的渗透,中国并没有坐视不管。近年来,中国在反间谍和反渗透方面采取了更加严格的措施。 2023年,中国修订了反间谍法,扩展了对网络活动、数据传输等方面的监控。这意味着,日本的间谍活动将面临更加严密的审查与打击。 而且,中国还加强了对境外间谍活动的举报和群众监督。通过提升全民的反间谍意识,普通市民的警觉性大大增强,越来越多的间谍活动被及时发现并阻止。 更重要的是,日本在中国的投资和日侨人数已经大幅下降,许多日本企业也开始意识到,渗透网络一旦暴露,他们自己也可能会成为“被拔掉的钉子”。 对于中国来说,拔掉这些“钉子”不仅是国家安全的必要步骤,也是守护文化自信、抵御外部干扰的关键。

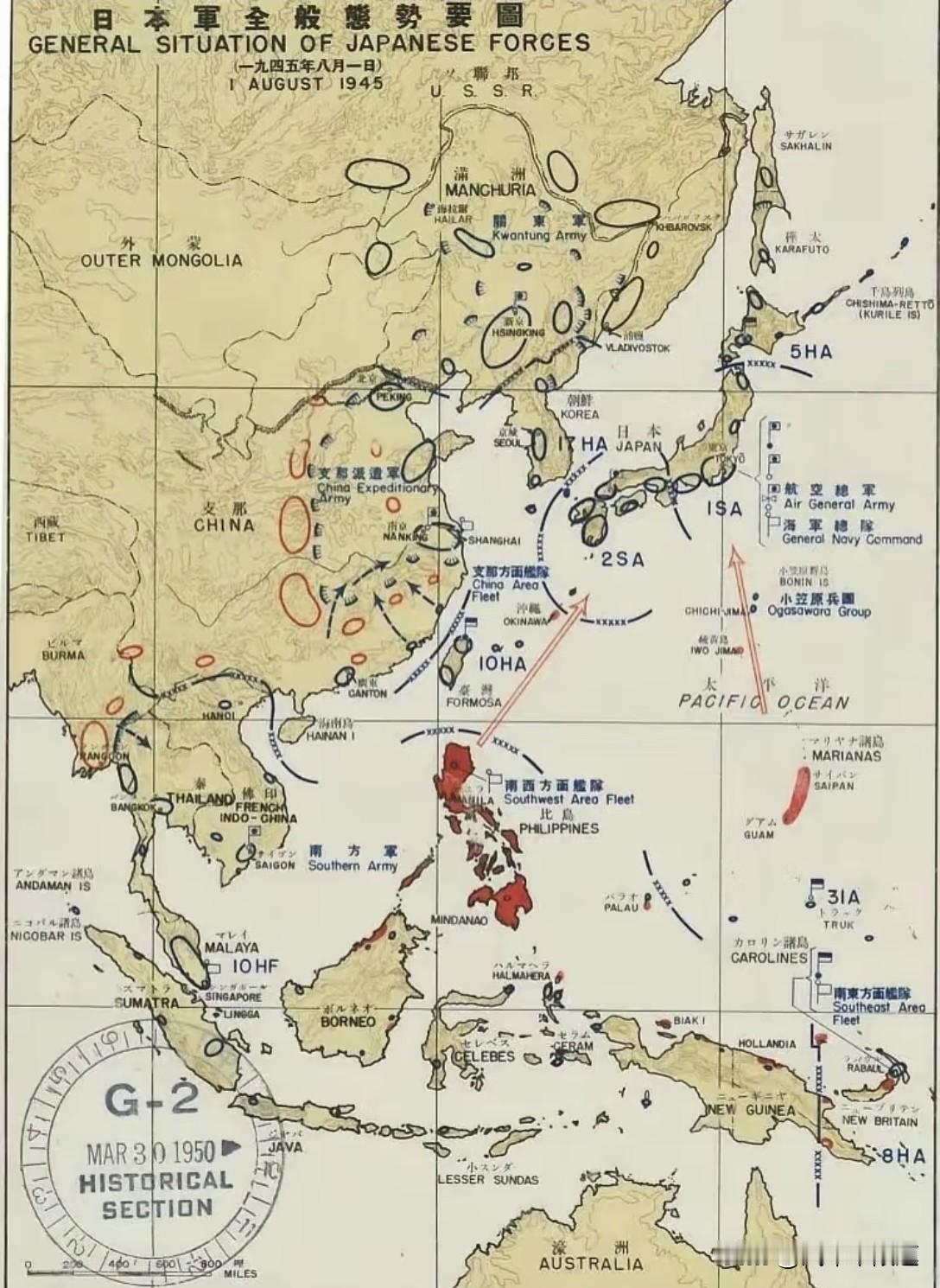

![1945年日本投降时,国民政府的势力范围占据整个南方区域[吐舌头眯眼睛笑]](http://image.uczzd.cn/15840328765724576423.jpg?id=0)

duyongkai

听其言,观其行