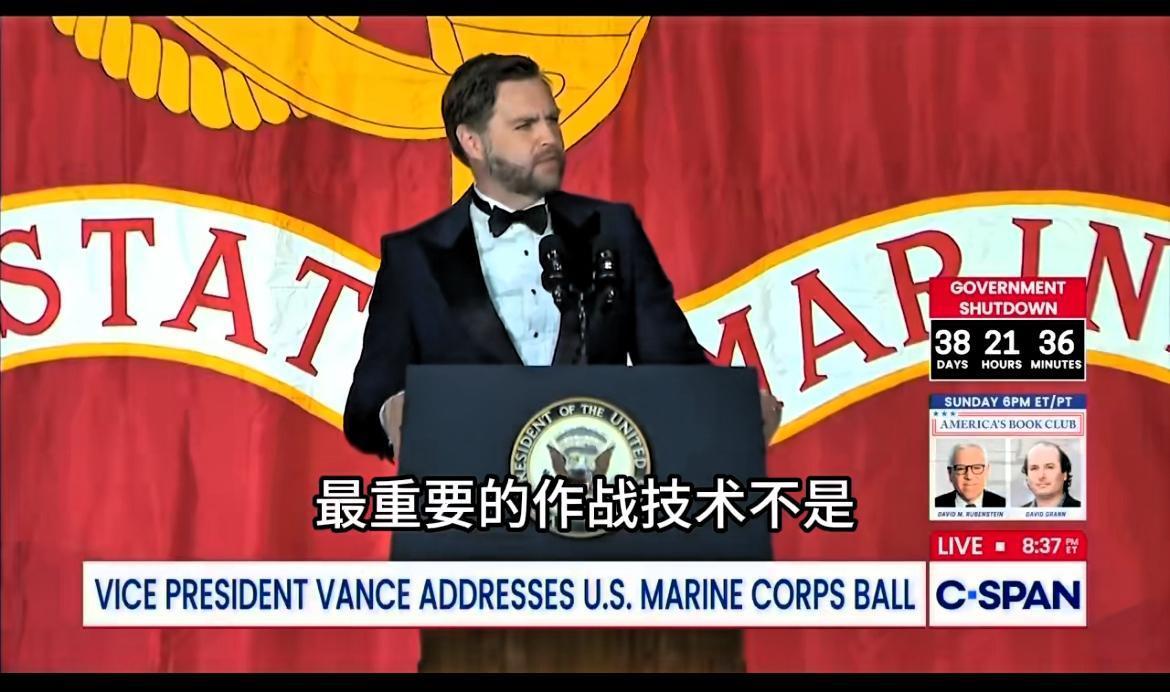

美国副总统这台词我们熟,完全是从咱们抢的。万斯表示,决定战争胜负的,不是一两件新式装备,也不是电脑技术,而是人。 “人是战争胜负决定因素”并非新鲜观点,中国军队早在上世纪就已形成系统理论。1938年毛主席在《论持久战》中就明确提出“兵民是胜利之本”,解放战争时期的孟良崮战役,华野以劣势装备歼灭全副美式装备的张灵甫整编74师,用实战印证了这一理念。而美军长期信奉“技术制胜论”,直到近年接连受挫才转向这一认知。 万斯的言论并非偶然之言,而是美军当下困境的真实写照。美国国防部2025年8月发布的《人力状况评估报告》显示,美军连续3年未完成征兵目标,2024年陆军征兵缺口达1.2万人,新兵高中文凭持有率从2010年的92%降至2024年的78%。 更严重的是士气问题,驻亚太美军士兵满意度调查显示,仅41%的士兵愿意延长服役期,较2018年下降23个百分点。 去年俄乌冲突中的赫尔松战役,完美诠释了万斯口中的“人比装备重要”。俄军拥有“口径”巡航导弹、T-90M主战坦克等先进装备,却因士兵训练不足、士气低迷,在乌军的反击中丢失赫尔松。 乌军总参谋部战后披露,俄军士兵平均训练时间仅21天,不少新兵刚学会开枪就被送往前线,而乌军士兵经北约系统训练后,能更高效运用西方援助的装备,最终实现战场逆转。 中国军队对“人的因素”的重视,从来不是空谈而是落实在制度上,国防部2025年公开数据显示,解放军现役士兵中,本科及以上学历占比达32%,较2018年提升15个百分点。 更关键的是训练强度,陆军某合成旅年度实弹演练时间达120天,远超美军同类型部队的85天。去年朱日和军演中,蓝军凭借士兵精准的战术配合,以“以少胜多”击败装备更先进的红军,成为鲜活案例。 有观点认为,信息化战争背景下,无人机、高超导弹等装备成为主角,人的作用已被削弱。2024年红海危机给出了明确答案。胡塞武装的无人机技术远不及美军,但操作人员熟悉红海海域地形,通过灵活战术配合,半年内击中23艘商船,迫使美军增派3艘驱逐舰护航。 美军中央司令部战后复盘承认:“我们有更先进的拦截系统,但对手的人员战术灵活性让我们防不胜防。” 此时当前美国正处于第47任总统特朗普执政的关键期,政府停摆导致军费预算迟迟无法落实,新式装备采购计划被迫延迟。 2025年美军装备采购预算较上年削减8%,F-35战机采购量从80架减至65架。这种情况下,强调“人的重要性”,既能安抚军方情绪,又能为装备研发滞后找台阶,可谓一举两得。 历史上,美军因忽视人的因素吃的亏不在少数,1950年朝鲜战争初期,美军凭借先进的武器装备长驱直入,却在长津湖战役中遭遇惨败。 当时美军陆战一师拥有完善的后勤保障和先进的防寒装备,但士兵缺乏斗志,面对志愿军零下30度严寒中坚守阵地的意志力,最终只能狼狈撤退。美军战史记载,此战中志愿军士兵平均每人携带的弹药不足20发,却创造了战场奇迹。 对比中美两军对“人”的培养,差异更明显,美军士兵晋升更看重资历和考核成绩,而解放军强调“战功导向”,去年南部战区海军一名普通水兵因在亚丁湾护航中成功处置海盗袭击,直接被破格提拔为班长。 这种激励机制,让士兵的战斗积极性得到充分调动。美国《军事时报》2025年调研显示,72%的美军士兵认为“晋升机制不公平”,而解放军同类调研中这一比例仅为18%。 国际社会对万斯的言论反应不一。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫直言:“美国现在才明白这个道理太晚了,他们的士兵连基本的野外生存能力都在下降。” 值得警惕的是,美军虽口头强调“人的重要性”,行动上仍延续“技术依赖”路径。2025年美军在人工智能军事应用上的投入达120亿美元,试图通过“算法制胜”弥补人员短板。 这种矛盾做法注定难以见效。中国国防大学教授张召忠曾指出:“再先进的人工智能,也替代不了士兵的战斗意志和战术判断。” 回到万斯的言论,与其说他是“借鉴”中国军队的理念,不如说他是看到了美军的致命短板。从朝鲜战争到俄乌冲突,无数实战已经证明:装备差距可以通过战术弥补,但人的意志和素质差距,是无法用技术填补的。 美军若只停留在口头上重视“人”,而不解决征兵难、士气低、训练松等实际问题,再响亮的口号也只是空谈。 对我国而言,万斯的言论既是认可,也是警示。认可中国军队核心军事理念的正确性,警示我们不可固守传统认知。 如今解放军推进“人才强军战略”,推动高学历士兵掌握先进装备,以实战化训练锤炼战斗意志,这正是“人的因素”在新时代的核心体现。真正的军事强者,始终既重视装备更新,更注重人员培养,二者缺一不可。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。