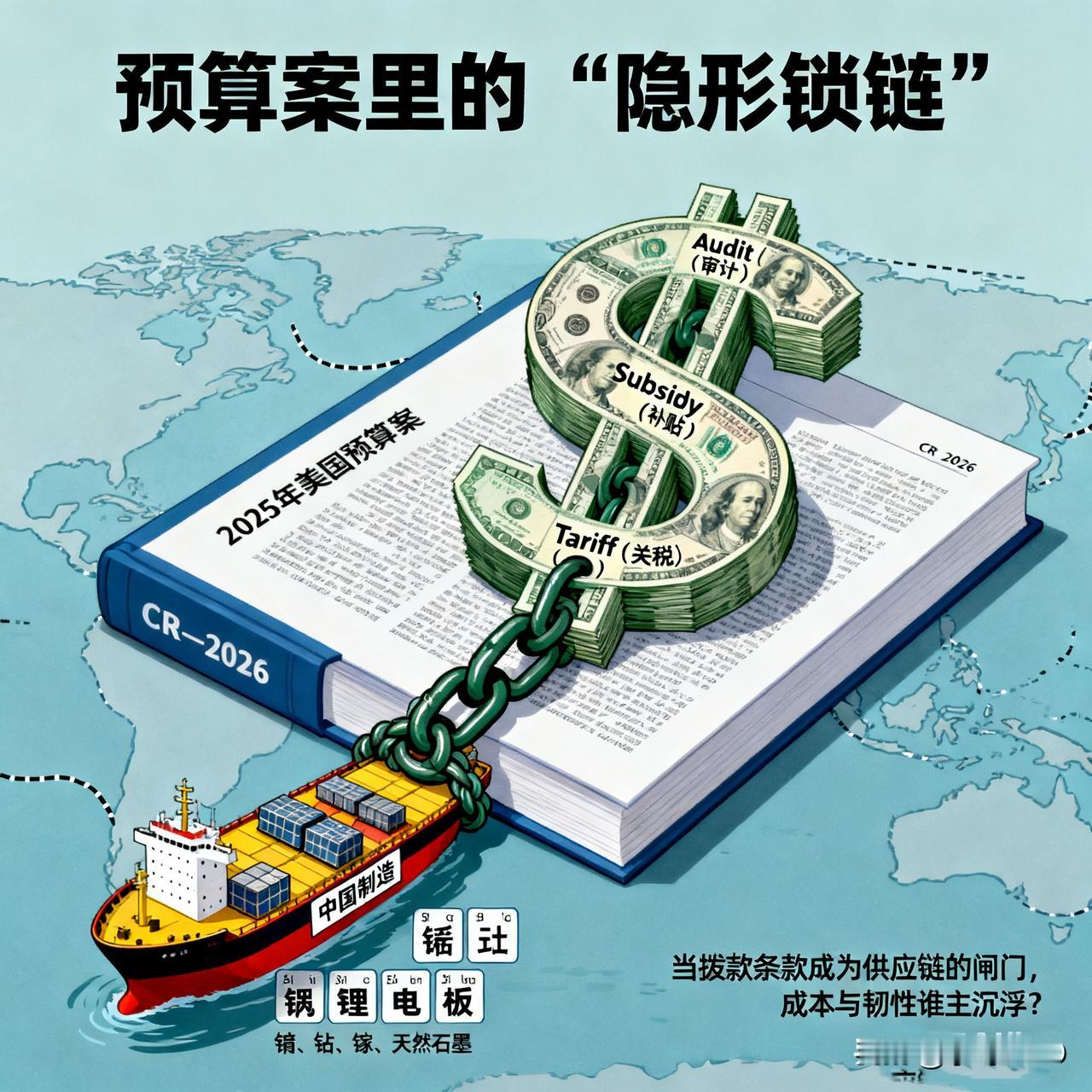

中国供应链写入美预算案:从“卡脖子”焦虑到“钱袋子”立法 2025年11月,美国国会在一份厚厚的临时拨款案中,悄然插入了一段仅九行的条款,要求政府问责署(GAO)在六个月内完成对“中国关键矿产供应链补贴”的审计,并将结果与2026财年拨款挂钩。这一举动标志着华盛顿对“卡脖子”的焦虑,已从行政指令升级为刚性的预算法律,中国供应链首次被正式写入联邦的“钱袋子”门禁系统。 一、量化的焦虑:供应链如何成为“国家安全”议题 美国的担忧并非空穴来风,而是一份可量化的“短缺清单”。据五角大楼2025年《国防工业风险评估》显示: · 超过80%的武器级稀土氧化物来自中国。 · 近半数军用无人机电池的正极材料前驱体在中国加工。 · 导弹、夜视仪所需的镓、锗、铟等小金属,对华进口依存度超90%。 当“一架F-35需消耗417公斤稀土”的具体数据被反复引用时,供应链便从贸易问题转变为战场上的“战略物资”问题。因此,预算案成为放大器和转换器,将技术焦虑转化为财政语言:凡被贴上“中国依赖”标签的领域,要么获得回流补贴,要么面临更严苛的采购限制。 二、立法魔术:如何将供应链审计塞进“钱包”? 美国预算立法分“授权”与“拨款”两步。以往涉华条款多停留在无强制拨款力的“授权”阶段,但此次国会直接将审计要求写入“必须通过”的临时拨款案,并设置了惩罚机制:若GAO未按时提交报告,部分能源和国防账户将自动冻结5%。 这一被称为“pay-for clause”的招数,利用“钱闸”倒逼行政机构行动。由于条款被绑定在维持政府运转的法案中,总统无法单独否决,使得两党在诸多议题争吵不休的背景下,对此条款罕见地“零异议”通过。这成了国会成本最低、姿态最高的“对华快键”。 三、白宫的算盘:补贴与关税双管齐下 拜登政府将供应链安全与产业政策紧密捆绑,形成“内外双循环”策略: · 对内,通过《通胀削减法案》为电动车电池等提供高额补贴,但严格规定关键矿物的本土或“友岸”采购比例,从2025年的40%逐年升至2029年的80%,直接挤压中国材料的份额。 · 对外,维持并考虑加征对华关键矿物关税,以削弱中国产品的价格竞争力。 预算案则为这套策略提供了“施工图”和“弹药”:新增十亿美元用于本土关键矿物产能,并提供贷款担保帮助企业回购中资股权。 四、盟友的尴尬:被拉入“小圈子”的供应链 美国深知无法独自完成“去中国化”,于是预算案也成为“拉群工具”,拨款数十亿美元用于投资盟友国家的替代性矿产和基础设施项目。 然而,盟友的反应并不总是同步。日本、印度、澳大利亚的“供应链韧性倡议”曾排除美国,担心对华“硬脱钩”伤及自身。欧盟与中国的贸易额依然可观,德国汽车工业对中国永磁体的依赖度高达60%。美国的“补贴换忠诚”策略,实质是迫使盟友在中美之间选边站队,其可持续性取决于美国财政的耐力与盟友在“中国订单”与“美国补贴”之间平衡的耐心。 五、反噬风险:立法雄心与全球现实的碰撞 强硬立法正面临全球价值链的无情反弹: 1. 通胀回弹:中国供应受限直接推高全球关键矿物价格,如2025年4月稀土镨钕价格单月暴涨38%,增加了美国绿色转型的成本。 2. 产业迂回:对华限制导致中间品缺口,反而迫使美国半导体等产业将晶圆运至东南亚进行后端处理,拉长了实际供应链。 3. 法律挑战:中资企业已在WTO就《通胀削减法案》的歧视性条款提起诉讼,若美方败诉,将面临报复性关税,抵消其补贴优势。 更具讽刺意味的是,尽管立法要求“不买中国货”,市场却创造了“绕中国化”路径:矿物在中国精炼,运往墨西哥制成组件,再作为“北美产品”享受美国补贴。最终,“去中国化”的代价转化为了北美消费者承担的高成本。 六、预算案只是博弈的新起点 中国供应链被写入美预算案,标志着大国竞争进入了“财政制度化”的新阶段。各种政策工具被装入年度拨款这个“魔法箱”,试图以预算节奏锁定对华竞争的战略走向。 然而,立法文本的强硬无法轻易改写全球价值链的底层逻辑和市场的套利本能。正如一位硅谷采购总监所言:“你可以把‘不买中国’写进法律,却无法把成本从利润表里删除。” 未来的博弈将更加频繁和精细。对美国而言,考验在于如何将立法雄心转化为可行且不过度自损的供应链体系;对中国而言,关键在于通过技术创新、规则对接和市场多元化,将自身供应链锻造成为全球产业难以替代的“公共品”。预算案只是开场哨,真正的比赛才刚刚开始。 供应链 看懂供应链 供应链流程 美国供应链困局 供应链卡脖子 中方供应链 美国军事供应链 供应链新规 全球供应链瓶颈 供应链误区 供应链困局 供应链法案 供应链国家标准 供应链审查 美国供应链