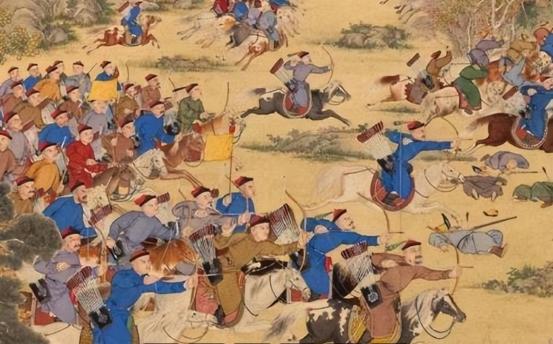

乾隆灭掉准噶尔,屠尽男丁灭族,对当时的世界造成了极大的震撼。很多人误以为准噶尔是一个部落,实则不然,它其实是一个中亚地区的庞大帝国。他与清朝的恩怨素来已久,时至乾隆上位,他面对的就是这个与清朝缠斗了将近一个世纪的庞然大物。 1755年,乾隆皇帝收到来自西北的捷报,清军最终攻入伊犁,准噶尔汗国末代汗王达瓦齐被俘。这场持续近七十年的拉锯战,似乎以清朝的全面胜利告终。 然而,仅仅一年后,准噶尔部再次反叛。这一次,乾隆皇帝做出了一个让整个中亚战栗的决定:“必应尽行剿灭,永绝根株。” 这道命令的背后,并非单纯的帝王残暴,而是一场基于地缘政治、历史恩怨与帝国安全计算的终极抉择。一个雄踞中亚的庞大帝国,就此走向了命运的终点。 在人们的传统印象中,游牧民族往往是松散部落的集合。但准噶尔汗国完全不同,它是一个高度集权、拥有复杂行政体系和强大军事力量的早期现代帝国。 准噶尔拥有固定的首都(伊犁)、成熟的官僚系统、自己的文字(托忒文),以及一套有效的税收和征兵制度。其汗王的权力高度集中,绝非部落联盟的盟主可比。 在其鼎盛时期,准噶尔汗国的疆域东起漠北蒙古,西至哈萨克草原,南达西藏,北抵西伯利亚。它统治着包括维吾尔、哈萨克、柯尔克孜在内的多个民族,实力足以同时与清朝、沙俄两大帝国抗衡。 准噶尔军队并非只有骑兵,他们拥有从沙俄购买或缴获的火炮和火枪,并聘请瑞典军官训练炮兵,其军事技术和组织能力远超传统的游牧武装。他们是清朝在亚洲大陆上遇到的“最强劲的对手”。 清朝与准噶尔的矛盾,始于康熙时代,历经三代皇帝,早已超越一般的边境冲突,上升为谁才是亚洲内陆霸主的“终极对决”。 准噶尔控制着新疆、蒙古西部,犹如一把尖刀抵在清朝的侧背。它一旦强大,就能煽动漠北蒙古和青藏地区叛乱,对清朝构成全方位的战略威胁。康熙时期的乌兰布通之战、雍正时期的和通泊之战,清军都曾吃过准噶尔的大亏,甚至遭遇全军覆没的惨败。 清朝与准噶尔之间曾多次达成和议,但和平总是短暂的。游牧帝国的特性决定了其扩张性,一旦恢复元气,战端重启几乎是必然。乾隆深刻汲取了父祖两代的教训,认为任何怀柔政策都无法从根本上解决这个心腹大患。 1750年代,准噶尔汗国因内讧和天花流行陷入空前虚弱。乾隆敏锐地抓住这个“窗口期”,果断出兵。但在初步胜利后,准噶尔部再次反叛,这让乾隆意识到,传统的“服则抚之,叛则剿之”的策略已经失效。唯有彻底摧毁其政治实体和战争潜力,才能一劳永逸。 乾隆的“尽行剿灭”命令,在今天看来极为残酷,但在18世纪的帝国博弈中,这是一种基于现实主义的冷酷计算。 沙俄一直试图南下渗透中亚,一个虚弱但不死的准噶尔,很容易成为沙俄的傀儡或附庸,届时清朝将面临一个更强大的对手。彻底消灭准噶尔,相当于在沙俄与清朝之间建立了一个战略真空带,巩固了北方防线。 持续近百年的战争,耗空了清朝大量的国力。乾隆不希望自己的子孙后代再陷入这个“帝国坟场”。从长期来看,一次性解决准噶尔问题,尽管手段剧烈,但总成本远低于无休止的战争和边境动荡。 这种严厉的惩罚,也是为了做给其他蒙古部族和潜在的挑战者看,展示清朝维护统一的绝对决心和强大力量,从而起到震慑作用,换取西北地区更长久的和平。 乾隆平定准噶尔,其影响远远超出了中国范围,重塑了整个亚洲的地缘政治格局。 此战之后,清朝疆域达到极盛,现代中国的版图由此奠定。乾隆皇帝也因此完成了“十全武功”中最重要的一件,被誉为“一代雄主”。 准噶尔汗国的突然消失,在中亚草原留下了巨大的权力真空。哈萨克、浩罕等汗国开始争夺遗产,沙俄也加快了东进的步伐,为19世纪的“大博弈”埋下了伏笔。 清政府在伊犁地区设立将军府,派遣满洲、蒙古、锡伯等族官兵屯垦戍边,同时迁徙大量南疆维吾尔农民至北疆开发农业(史称“回屯”)。这场大规模的人口迁移,彻底改变了新疆的民族分布和人文景观,其影响持续至今。 信息来源: 百度百科|《准噶尔部》 文|百分百真茶萃取 编辑|史叔