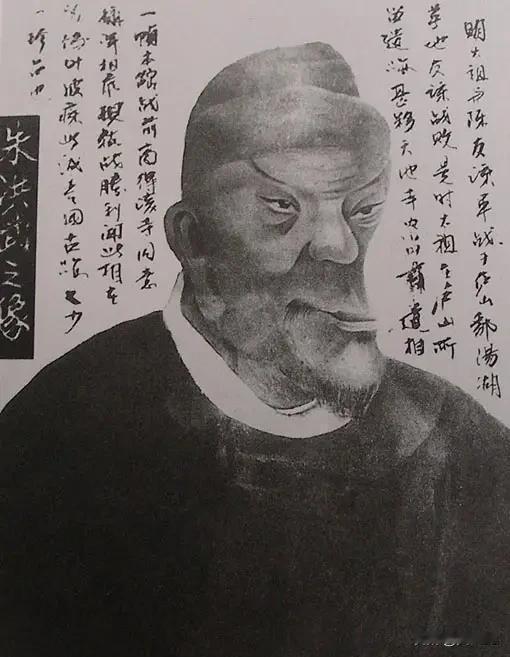

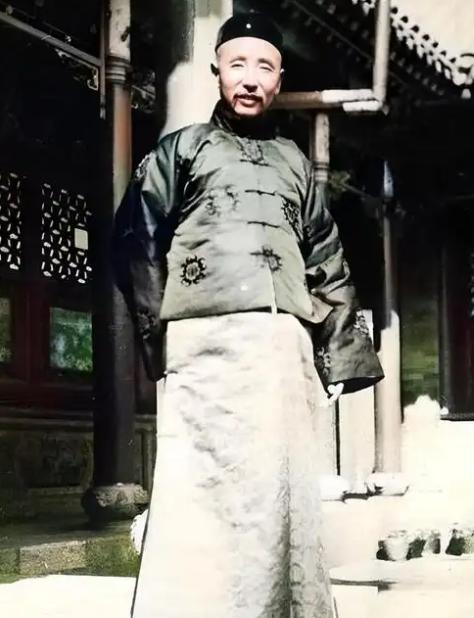

1917年,湖南军阀王德庆病死,临终前偷偷留给17岁小妾留下三十万大洋,嘱咐小妾不要别声张。小妾考虑后,把大洋全给了军阀的儿子:“有件事想求你。” 1940 年湖南乡下,私塾老槐树下,王仪贞握着课本教孩子读 “人之初”。 阳光落在她鬓角的银丝上,没人知晓,这位 “王先生” 曾用三十万大洋换读书机会。 她的人生,从贫苦农家女孩到省主席夫人,每一步都藏着对 “读书” 的执念。 1900 年,王仪贞出生在湖南一个贫苦农民家庭,连像样的名字都没有。 家里连饭都吃不饱,她只能帮着喂猪、砍柴,夜里在月光下摹画白天认的字。 10 岁那年,先生离开村子,她的 “读书梦” 刚萌芽,就被现实掐断。 这年冬天,她冻得满手冻疮,还在门板上写先生教过的字,母亲见了直掉泪。 1915 年,15 岁的王仪贞被家人送到军阀王德庆府中做小妾。 王德庆见她清秀机灵,很是喜爱,却不许她提读书:“女子只要安分守己就好。” 她被关在公馆里,看着少爷小姐上学,就偷偷把他们丢弃的课本藏起来。 夜里点着煤油灯,她对照着课本上的字,一笔一划地练,纸用完了就写在墙上。 有次被王德庆发现,他虽没责骂,却收走了所有课本,她的读书梦再次搁置。 1917 年春,王德庆病重,临终前给了王仪贞三十万大洋的红木匣。 那时普通家庭一年生活费仅几十块,三十万足够她安享一辈子富贵。 王德庆嘱咐她:“拿着钱找个清静地,别再卷入乱世纷争。” 可王仪贞抱着木匣,满脑子都是当年扒着学堂窗户的场景:“我想读书。” 王德庆下葬后,她主动找到继子王宗汉,提出用三十万大洋换读书机会。 1917 年秋,17 岁的王仪贞背着布书包走进女子学堂,成了班里年纪最大的学生。 同学嘲笑她 “军阀姨太还来凑数”,她没辩解,只埋头苦读,天不亮就到教室背书。 手指被毛笔磨出茧,她就用布条缠上继续写;生字记不住,就写在手上反复看。 先生见她刻苦,常额外给她辅导,夸她 “比富家小姐更懂读书的珍贵”。 两年后,她的成绩从班级垫底冲到前列,曾经嘲笑她的同学,开始向她借笔记。 1919 年,19 岁的王仪贞从女子学堂毕业,拒绝了富商子弟的追求,回了家乡。 她用攒下的零花钱,在旧祠堂办起私塾,贴出告示:“穷人家孩子免费入学。” 起初乡邻嘲笑她 “痴心妄想”,没人送孩子来,她就挨家挨户劝说:“读书能改变命运。” 第一个来上学的是放牛娃狗蛋,她亲手教他写名字,还给他买笔墨纸砚。 渐渐地,私塾里的孩子多了起来,乡邻们也改口喊她 “王先生”。 1925 年,25 岁的王仪贞经友人介绍,嫁给了时任湖南省主席的何键。 成了省主席夫人后,她没放弃私塾,每天处理完家事,就去祠堂给孩子上课。 有人劝她 “身份尊贵,不必做这些”,她却笑:“我读书就是为了教更多人识字。” 她还让自己的孩子和穷人家的孩子一起上课,不许他们搞特殊化。 何键见她对教育如此执着,不仅支持她办学,还出资帮她修缮私塾。 1937 年,37 岁的王仪贞在长沙又办了一所女子学堂,专门招收贫困女孩。 战乱年代,很多学校停办,她却坚持开课,还免费提供食宿,收留孤儿。 有次日军轰炸长沙,她冒着危险,把孩子们转移到乡下安全地带,自己却受了伤。 伤好后,她继续办学,说:“越是乱世,越要让孩子读书,将来才能救国。” 她的学堂培养出不少人才,有的后来还成了抗日救亡运动的骨干。 1949 年后,50 岁的王仪贞不再担任省主席夫人,却依然坚守在教育岗位。 她把私塾交给年轻教师打理,自己则去偏远山村支教,给那里的孩子上课。 村里条件艰苦,没有课本,她就亲手手抄;没有黑板,她就用石灰在墙上写。 孩子们都喜欢这位和蔼的 “王奶奶”,她也常说:“能看着你们读书,我就满足了。” 她的事迹被当地报纸报道,成了人人敬佩的 “教育先行者”。 1960 年,60 岁的王仪贞因身体原因,不得不停止教学,回到乡下养老。 晚年的她,仍常坐在私塾的老槐树下,看孩子们读书,偶尔还会给他们辅导功课。 有人问她:“当年放着三十万大洋不要,后悔吗?”她笑着摇头:“钱会花完,可我教出的孩子,能把知识传下去,这才是真正的财富。” 1972 年,72 岁的王仪贞在睡梦中离世,临终前,她手里还攥着当年的课本。 她的人生经历告诉后人:无论出身如何、身处何种境遇,对知识的追求与对他人的善意,永远能照亮前行的路。 她用一生践行了 “读书改变命运,教育传承希望” 的信念,这份精神,至今仍在影响着无数人。 主要信源:(中国大百科全书——王贞仪)