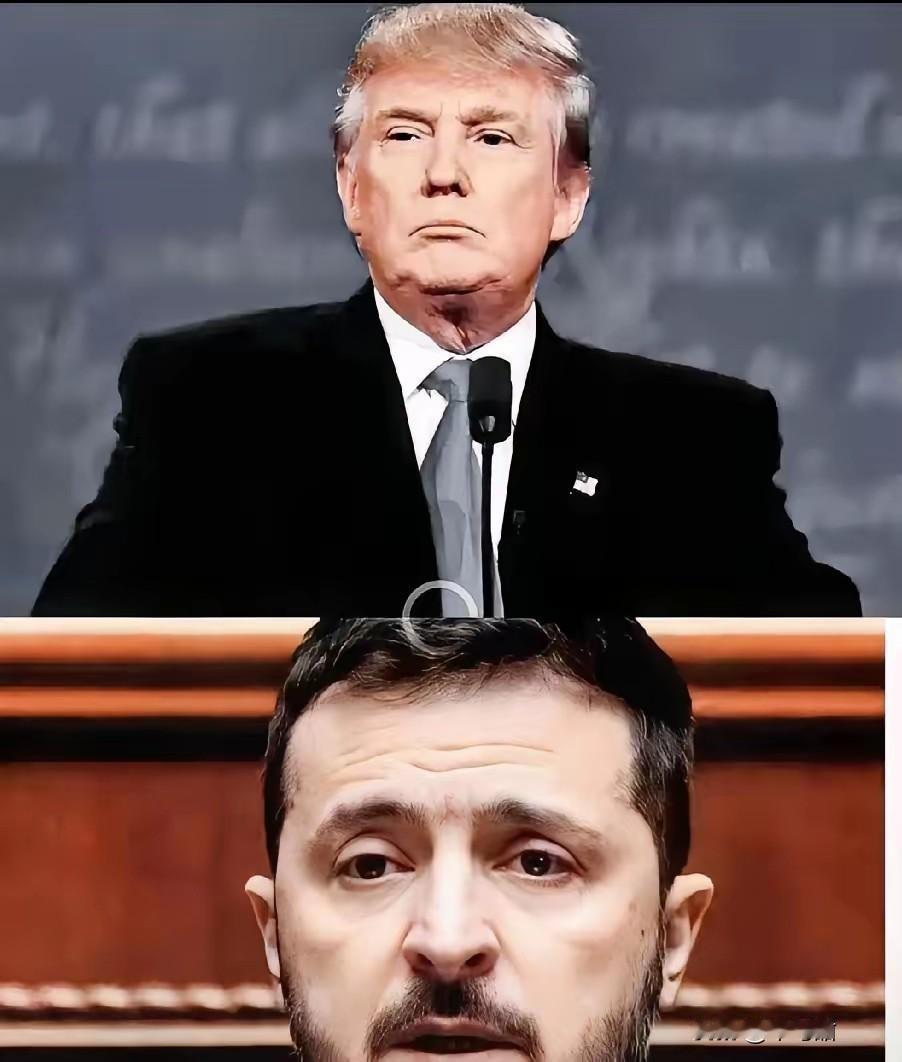

就在刚刚 据多家媒体报道,美国方面突然宣布了,称将暂停对乌克兰的资金支持,并提到可通过北约渠道继续安排。 往前翻几个月就能看出苗头。美国联邦债务规模已超过33万亿美元,通胀压力未退,众议院多次卡住补充拨款,请求一再延后,这次口风变化并不突兀,关键是节奏和口径变了。 账面掐得紧,战场就会紧。乌方官员多次提到炮弹短缺,前线日均消耗在数千发级别,库存告急的说法反复出现。对照看,俄方在火炮与弹药产量上持续加码,这会拉大消耗差距,给乌方防线带来持续压力。 再看欧洲能接多少。德国启动特别基金,提升军费占比;法国推动弹药扩产;波兰、捷克加快采购与转供。可欧盟曾定下100万发弹药目标,进度一度滞后,产线爬坡需要时间,短期内难完全补位。 渠道也在变。美国提到通过北约走资金和物资,这意味着更依赖多边统筹。拉姆施泰因机制一直在协调军援,但一旦美方现金流放慢,欧洲就要填时差和缺口,运输与培训也会被动调整。 海上力量的调度同样是风向标。美军把更多注意力放在太平洋方向已不是一天两天,外界统计显示,对欧洲的安全投入有下降趋势。这种再分配,会直接影响欧洲对美国支撑力度的预期。 产能是硬门槛。莱茵金属、Nammo等企业宣布扩产,但从签约到交付要走完整流程。乌战场按周算消耗,工厂按季算产出,时间差会积累成物资缺口,战线就得靠更精细的使用计划来扛。 资金面还有哪些口子?欧盟宏金援助、世界银行信托基金、双边贷款都在推进。问题在于到账速度与规模是否能覆盖军援和财政运转,这决定乌方能否稳住后勤与民生支出。 俄方这边,制裁还在,但军工体系维持运行,前线工事持续加固。若西方援助减速,俄军就获得整备窗口,前沿压力会向乌方倾斜,战场主动权可能出现阶段性变化。 同盟内部的温差也在放大。部分欧洲国家民意对长期援助的支持度走低,一些库存降到低位,新增订单又需要培训与转化期,这让统一节奏更难达成。 把这些拼起来,焦点就两点:钱从哪来,货什么时候到。一旦两条线都慢下来,战场和后方都会受到牵动,任何一次延迟都会在前线反映出来。 需要强调的是,“3500亿美元已花光”的说法尚未得到权威确认,相关数字存在分歧。当前更确定的是,美国内部对追加资金的争论在加剧,援助机制正出现由双边向多边分摊的调整迹象。未来的局势走向充满了不确定性。倘若美国真的大幅削减对乌资金支持,欧洲又无法及时填补缺口,乌克兰很可能陷入内忧外患的艰难处境。前线战事吃紧,后勤保障不足,士兵们在缺乏足够弹药和物资的情况下作战,士气必将受到严重打击。 而对于欧洲国家来说,要承担起更大份额的援助责任,不仅面临着经济上的压力,还可能引发国内民众的不满。一些国家本就经济复苏缓慢,增加军费开支和援助规模,无疑会进一步加重财政负担。 在国际政治舞台上,美欧之间的同盟关系也会因此受到考验。美国在关键时刻的退缩,可能让欧洲国家对其信任度降低,未来的战略合作或许会出现裂痕。 俄罗斯则可利用这个契机,进一步巩固自身防线,调整战略部署。如果西方援助的减少成为长期趋势,乌方很可能在一些关键战役中失去优势,从而导致双方力量对比发生重大改变。 这场俄乌冲突的背后,各方都在进行着一场复杂的利益博弈。无论是资金流向、物资供应,还是政治立场,都在不断地发生变化。而最终的结局,将取决于各方在这场持久战中的耐力和决策的正确性。