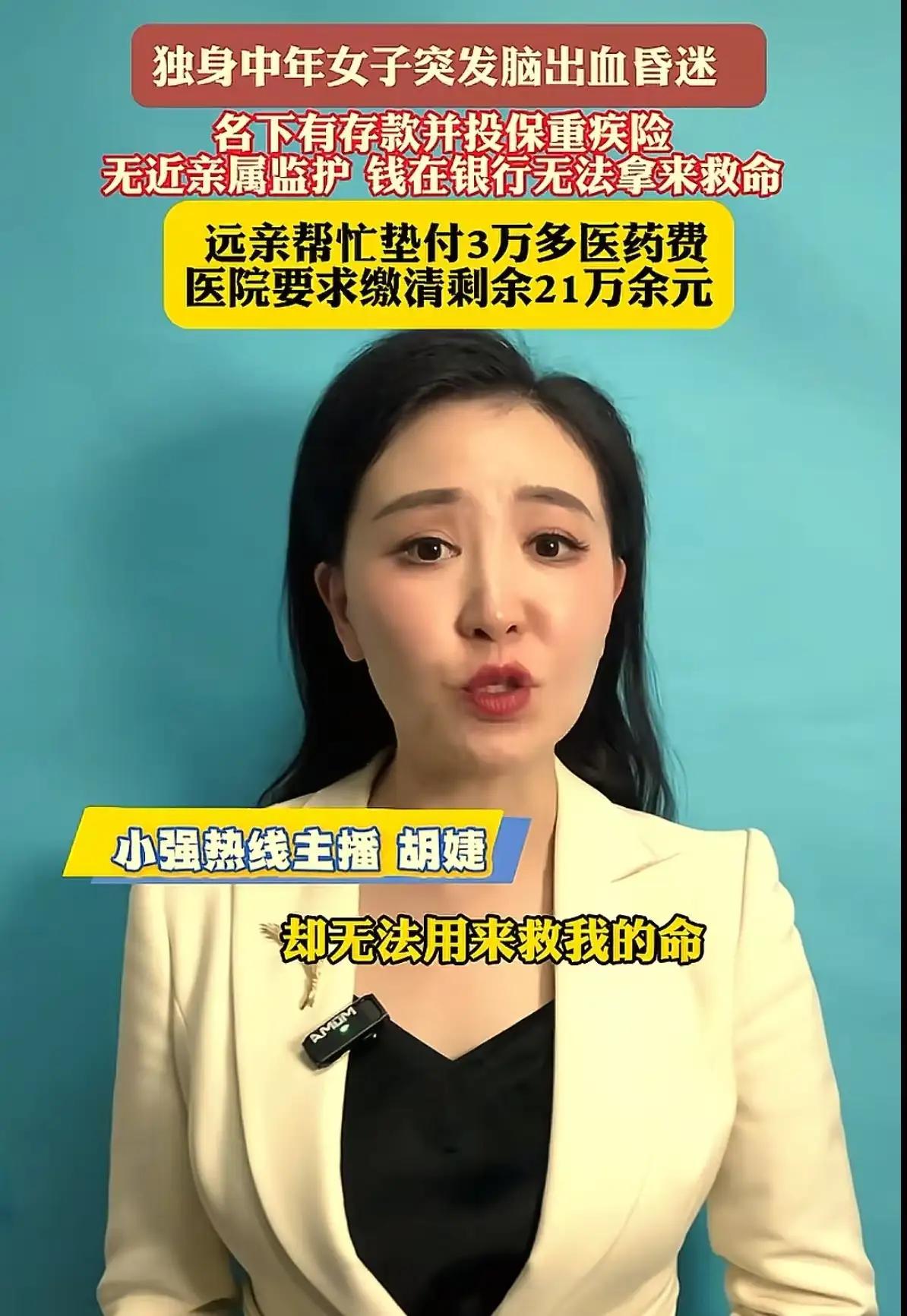

“银行里明明有存款,却不能取出来救自己的命!”上海46岁独身女子突发脑出血昏迷,送医后需紧急手术,但女子未婚无子女,父母双亡,没有近亲属监护,陷入昏迷的她无法动用自己的存款救命!银行拒绝支付医疗费,保险公司拒赔! 这是一场令人扼腕叹息的“人性与制度的博弈”,更是一面照见社会现状的镜子。上海46岁的独身女子突发脑出血,生命危在旦夕。医院的紧急手术成为唯一的希望,但面对“没有近亲属监护、没有法定继承人”的尴尬局面,悲剧似乎在悄然发生。 你是否曾想过,生命的脆弱和制度的刚性,竟然会在最关键的时刻成为“阻碍”?她的存款,明明是自己多年来的积蓄,却因为没有“合法继承人”或“法定监护人”,而变成了“无法动用的死钱”。银行坚称:“没有授权,不能支付。”保险公司更是直接拒赔:“没有法定监护人,保险合同无法执行。”这究竟是一场制度的无情,还是人性被制度绑架的悲剧? 试想,一个普通的市民,辛苦工作一辈子,存下的每一分钱都寄托着对未来的希望。如今,她倒在了生命的边缘,存款却成了“死钱”。这不仅仅是个别案例,而是折射出我们社会在面对个人权益保护、制度设计上的巨大盲点。我们在追求制度的严谨时,是否忽略了“人性”的温度?在这个“规则至上”的社会,生命的尊严和个人的权益,是否被冷漠的制度所淹没? 更令人深思的是,面对突如其来的危机,制度的“刚性”让许多像她一样的普通人陷入绝境。没有“应急预案”,没有“灵活应对”的空间,只能任由生命在等待救援的时间里慢慢流逝。这难道是我们这个社会的“公平”与“正义”吗?还是说,我们需要的,是一套更有人性、更灵活、更有温度的制度设计? 这场悲剧让我们不得不反思:在追求制度完美的同时,是否也应该加入“人性化”的考虑?在生命面前,任何制度的刚性都变得苍白无力。或许,我们更需要的是一份“善意的弹性”,让每一个生命都能在危难时刻,得到应有的救助。 希望这起事件能引发更多人的关注与讨论。我们都在追求一个更温暖、更有温度的社会——一个在制度设计上,既严谨又充满人情味的社会。毕竟,生命没有重来,而制度的温度,正是我们这个时代最需要的“救命稻草”。 你怎么看?面对这样的悲剧,你是否也在思考:我们还能做些什么,才能让制度变得更有人性?欢迎在评论区留言,让我们共同为这个社会的改善贡献一份力量。脑出血 半瘫痪脑出血 女孩脑出血