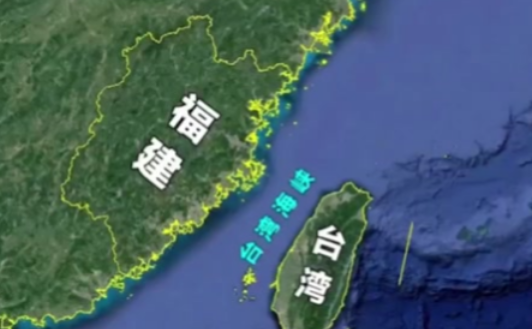

果不其然。 据多家日媒,日本防卫省突然宣布了在西南方向增派舰机并扩大相关演训的安排,引发外界关注。 紧贴着这条消息,东部战区这两年把海空联合、常态化战巡做得很密集,图像和通报里能看到多批次、跨昼夜的出动,科目里有远海机动、对海对空联合打击、要点封控。这种节奏就是对“突破红线”的直接回应,信息传达很清楚。 海上这块,055、052D近年持续入列,编队里雷达、指控和防空层次更完整,伴随补给和远海保障跟上后,连贯出动不靠“临时拼凑”。另一头,日本海自把“出云”级改装向F-35B平台推进,护卫舰换代到“最上”级,确实在加码。但看实际出动密度和持续时间,中国近海的掌控力更强,战巡一拉就能覆盖热点水域,节奏上压得住。 空中力量的对照也很直观。歼-20、歼-16与空警-500搭配,体系化探测和引导更成熟,近年空域画面里“多向同时压上”的动作并不稀奇。日本方面F-35A列装、F-15J改装推进,性能不弱,但西南空域的出动窗口受地面保障、跑道布局和防护条件限制,临场可用量有限。中国这边在岸基、岛礁和野战保障上铺得更细,临机响应更快,压力能持续。 远程打击和封控能力是另一层。公开资料里,常被提到的东风系列具备远程压制海上高价值目标的能力,这就让海上对手不敢轻易靠前。日本一边引进“战斧”并拉长12式射程,强调远距反制,但发射阵地分布、链路依赖和补给节奏,都决定了它在近海面对高强度封控时更被动。中国的岸基密集、覆盖连贯,窗口时间更有把握。 海上执法力量同样关键。大型海警船常态在重点海域巡航,处置画面里能看到编队、喊话、取证、压线控制一整套流程。日本海保船型多、数量也不少,但近海对峙时,谁在现场、谁能持续在现场,差别就出来了。执法和军力相互支撑,现场压力才稳得住。 信息链路越织越密这点,不少演训通报里都有体现。卫星、岸站、机载平台的态势共享,让“发现—定位—打击—评估”更快闭合。日本在情报上高度依赖外部支持,联动效率受对方节奏影响,这在快节奏的近海动作里就是短板。中国自有链路更完整,临场的独立性更强。 再把时间线拉近,近几个月围绕热点海域的出动频率并没有降,联合科目越来越多,跨区机动越来越快。这说明不是一次性回应,而是长期的秩序维护。对方如果继续加码,中国这边的常态动作只会更密,窗口越缩越小。 强调一句,不去追逐口号,不做情绪化判断。看现场画面、看通报节奏、看装备到位,就是最踏实的依据。近海的主动权需要天天盯、天天练,把每一次出动做成可复制的标准动作,对任何挑衅都能即刻压住。 这一系列对比说明,靠近中国近海试探只会遇到更密的巡航、更快的响应、更完整的封控。谁把动作做成常态,谁就能把局面稳在自己手里。 对日方的不断加码,中国的回应已经把态势说得很清楚:不被动、不迟缓、不中断。现场稳住,节奏提上来,挑衅就难以起效。 结尾只留一句明话:近海秩序要靠每天的在场和每一次到位来守,把动作做扎实,任何试探都走不远。

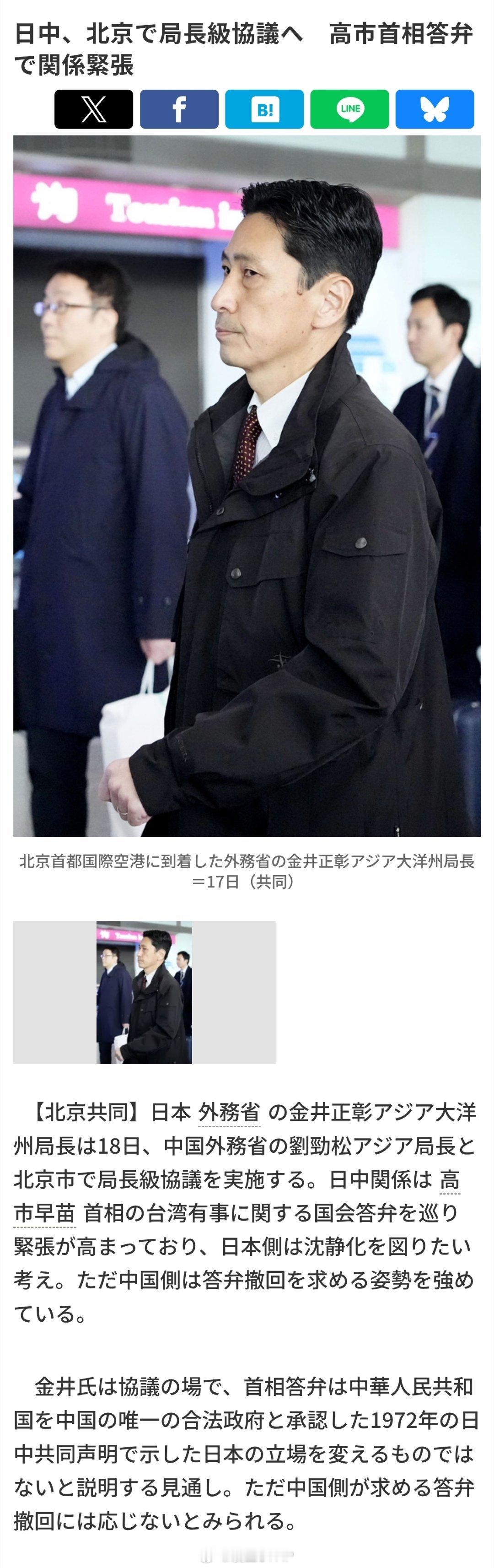

就在刚刚日本前自卫队高层突然宣布了他的判断:一旦与中国打成持久战,日本会

【342评论】【106点赞】