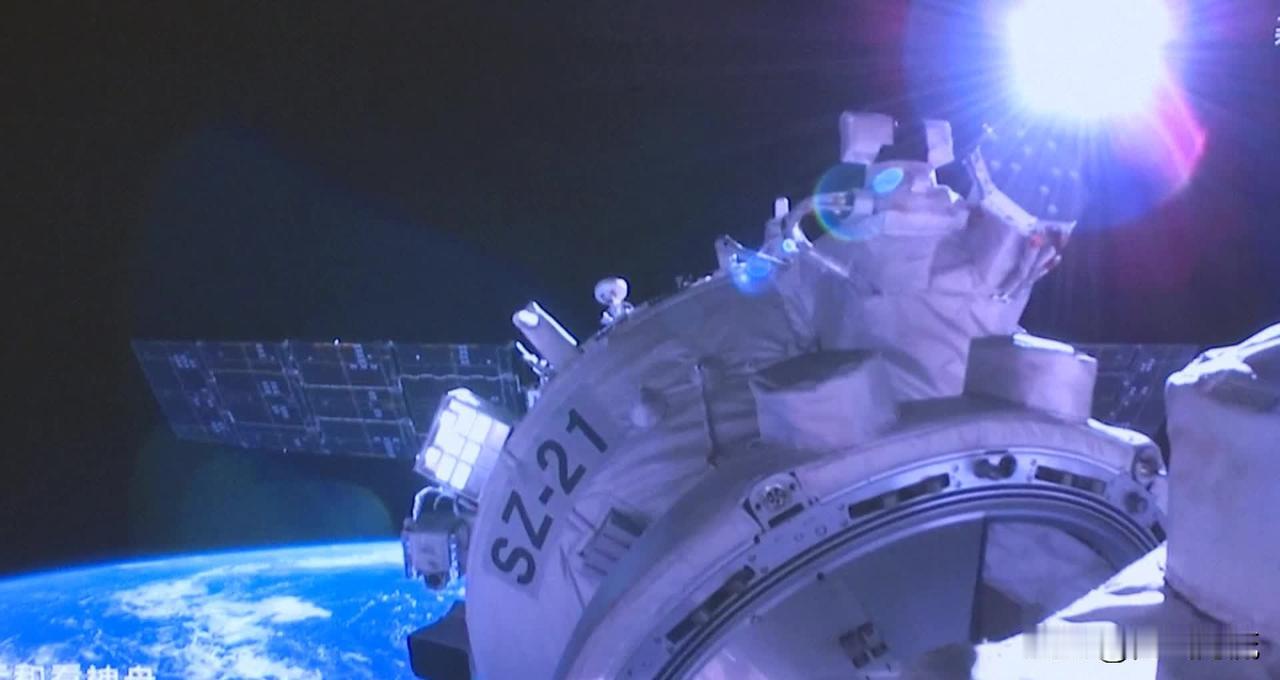

果不其然。 美国一些媒体突然宣布了一个口径:称中国空间站“全中文”不利于合作。 这锅不能甩给语言。空间站是高风险环境,口令和界面用母语,是把安全和效率摆在第一位。 从天和核心舱说起,2021年入轨后,舱内操作界面统一中文,神舟十二乘组执行机械臂操作、出舱活动时全程中文口令,这是标准流程。对照国际空间站,多年采用英语和俄语双语言环境,日本、欧洲等航天员出发前都要系统学习,合作照样推进,语言从来不是挡板。回到主题,中文是把风险降到最低的工具。 再看问天、梦天两舱,2022年先后入轨后,组合体任务密度显著增加,舱内上百个开关、数十套控制面板,细节多、节奏紧,用中文减少误触误解,这是底线要求。国际空间站同样强调统一口令与规范流程,差别只在语种。核心立场很清楚:接口一致、口令统一,才能稳。 训练体系也在给答案。我国航天员中心的仿真舱、程序手册、应急卡片都是中文,外方参与就按科目逐项过关;过去乘坐联盟号,航天员要通过俄语考试,这是一套成熟做法。对比之下,语言适配是训练的一部分,不是障碍。主旨仍然是:按标准走,谁来都行。 把时间线往前推,2017年欧洲航天员与中国航天员在海南进行海上生存联合训练,现场使用中文口令,课目顺利完成,样本已经给出。同类经验在国际空间站也很多,语言训练是常规科目。回扣主旨,适配能力是合作的基本功。 语言之外的通道一直在运转。2016年起,中国与联合国外空司合作开放空间站载荷机会,2019年公布第一批九个国际项目,来源涵盖多国,这是公开信息。对比一些媒体的说法,现实进展更说明问题。落点仍在:门是开的,流程也清晰。 这些项目聚焦材料、生命科学、微重力流体等方向,地面准备阶段按中文或双语文档对接,执行链路正常推进,没有被语种卡住。国际空间站同类项目采用英文技术文档,团队照样跨语种协作。核心观点不变:语言是工具,规范才是支点。 再看载人任务连贯性。神舟十五、十六、十七连续轮换,舱内多次完成科学实验与设备维护,统一中文保证设备、流程、记录一致;合作方加入就按口令和手册训练。对比国际空间站的长期运作,做法相通。主旨明确:统一带来稳态。 真正的难点,往往是一些机构对技术接触设定的内部限制,这才让联合任务推进缓慢。把焦点放在中文界面上,偏离了问题本身。立场再强调一次:障碍不在语种,而在是否愿意按标准参与。 随着应用载荷持续上站,更多国家的高校和研究机构已经提交新一轮申请,公开受理范围一直在线。对照媒体口径,现实的窗口没有关。主旨回扣:谁有项目、谁守规,就能上轨。 空间站的语言选择服务安全与效率,这是底线。参与合作的团队按流程、按训练,通过考核就能融入。 把话说透:语言不是门槛,标准才是门槛。中国空间站用中文,是对风险负责,也是对成果负责;愿意合作的团队,按章办事,路就在眼前。