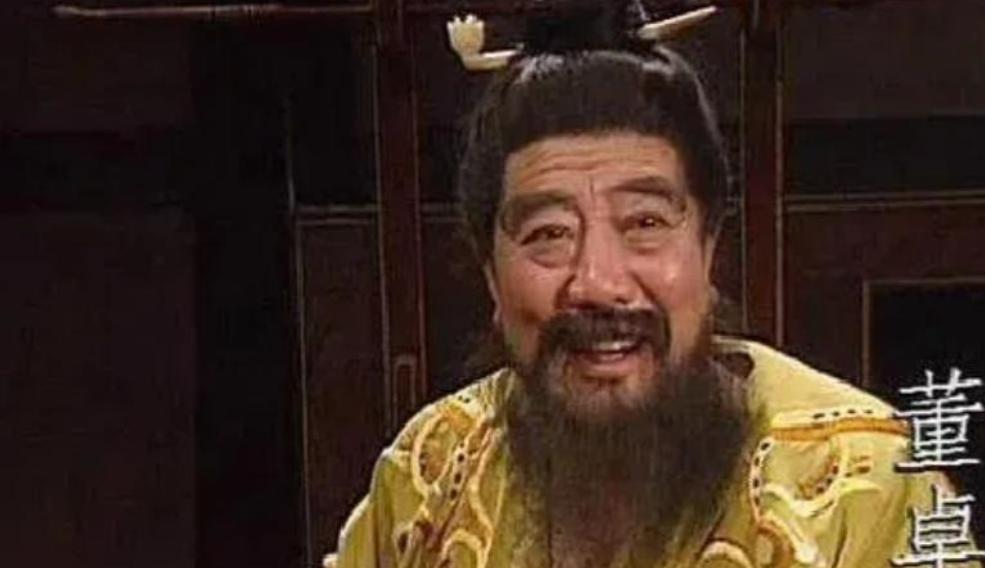

公元189年,董卓进了京城,后宫嫔妃们可就遭了殃。夜里,大摇大摆爬上公主床的流言传遍洛阳。公主低声哭泣的描绘越传越狠,宫墙外听者心惊胆战。曹操得知后气火直冲胸口,心里那股要“取董首级挂城门”的念头迅速被点燃。戏剧味很足,引人浮想。等灯光打到史书上,线条冷得像铁,真相没外头那样花哨,却更沉,更硬。 一八九年洛阳风声紧得连街角都透着压迫感。灵帝崩后朝廷失控,何进与宦官斗到血流满地。十常侍反扑,宫门乱成泥塘。就在各方混战之际,有人引董卓入京,照理说是来“扶大义”,走到城里瞬间变天。史书只写“卓入都城,威震朝野”,笔锋克制,压着更大的暗流。军队踩着街巷往宫里涌,百官低头装聋作哑,谁都不敢正视这场权力转移。 董卓抢过军权后动作极快。先清宦官,再逼朝廷,再废少帝立新君。献帝被提到殿上那刻,洛阳大半贵族都听得出朝局彻底换骨。董卓大摇大摆进出禁中,史书留下四字:“出入宫闱”。 意思够重,宫中秩序直接被撕开。关于公主、嫔妃的谣言一夜间漫过坊间,越传越狠,越讲越黑。史料没记录具体姓名,也没描出动作,只留下“扰乱后宫”一句。有时空白比语言更能说明恐惧。 宫里不安,宫外更乱。董卓的西凉兵在洛阳横冲直撞,百姓关门闭户,商贩不敢摆摊。那些年洛阳已经衰败,再加军队压城,整座城市像被粗暴拧紧。董卓的脾气更让众臣如履薄冰。 陈留、弘农的士大夫被点名就能没命,宗室也难逃。史料写“卓性残忍”,字不多,却字字见骨。夜里火光亮着街巷,多半是军士在“找人”“抄家”。公主床榻传闻就在这样的空气里被扩大。 曹操在混乱中迅速看清局势。董卓封曹操为“议郎”,按常理说是恩赏,落到曹操手里成了危险信号。曹操转身离开,没人敢拦。 这短暂一段史书描述简洁,却能看出曹操心里比外界更早看见大祸临头。当时洛阳贵族忙着自保,许多人选择沉默。曹操不等风平浪静,直接筹划反击。世道越黑,越能看清谁胆子够硬。 曹操那次“献刀刺卓”在史书留下完整轨迹。宝刀藏在袖里,踏进相府那刻,空气绷到极点。董卓体态肥壮,坐在榻上,身边吕布环伺。曹操见状心里明白时机不成,只能暂退。 刀没出鞘,人已在生死边沿。那次失败成了转折点。曹操离京后立刻召集旧部,写下反董檄文,把董卓的暴行逐条列出,文字锋芒直指洛阳。檄文传出,天下震动,关东诸侯开始聚集。 时间走到一九零年,十八路诸侯在山河东侧混合成一支松散联盟。袁绍当盟主,曹操举旗最早。联军外表声势浩大,底子却不稳,各家盘算不同。曹操心里清楚联军难靠,真要对付董卓,只能靠自己。汜水关、荥阳那两场碰撞把曹操的军队打得吃力,却换来更大的决心。战火越烧越旺,洛阳那头也在变。 董卓看见关东力量逼近,直接拉着皇帝迁都。大军围着皇帝车队走向关中,洛阳被点上火。宫殿、府舍、坊市被焚成焦炭,居民边哭边逃,街道被踩成灰。 史料写“烧宫庙,焚市里”,冷得像刀。董卓嫌老都过旧,干脆让长安成为权力中心。宫中妇女、后宫嫔妃、礼仪制度,都在迁徙途中被重新分配。那段时间,各种传闻像草一样疯长。 长安那边,朝廷表面恢复秩序,暗地却在酝酿另一场暴风。王允积攒力量,吕布在父子名分与利益之间摇摆。董卓的暴虐积怨难消,新旧势力交织,宫中空气紧得压抑。 局面一直推到一九二年的春天,才迎来彻底爆裂。吕布持戟冲进宫门,董卓来不及反应就倒在门前。史书写得直接,动作干脆,帝国震动瞬间扩散到关东。 参考信源: 《后汉书·董卓列传》 《三国志·武帝纪》 《资治通鉴·卷六十、卷六十一》 国家图书馆藏《三国志集解》

![曹操一打顺风仗就容易飘[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/16536671506861668082.jpg?id=0)