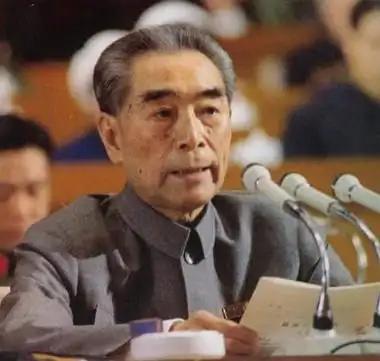

60年代,一个英国记者问邓颖超:为什么大家都互称同志,只有叫您先生为“总理”呢?邓颖超闻言笑道:“我先生大名叫周恩来,可是他的小名叫总理。” 只有真懂历史的人才明白,这个“小名”背后,是一代人对责任的托付,是千万人心里不约而同的默契。总理两个字,早已不是职位标签,更像是所有人给他贴在心口的标签。 1949年,那里的夜是真的黑,星星点点的油灯下,党中央一群人正趴着桌子,商量着新中国的第一步怎么迈出去。毛主席走在屋子里踱步,刘少奇皱着眉头,朱德用手指敲着桌面。 那天晚上,很多事都定了下来,最关键的一项,就是谁来当政府的“操盘手”。几个人的目光,不约而同地落在周恩来身上。没人吭声,但那份信任像空气一样,厚重得能压弯铁钉。 朱德拍了拍桌子,突然开口,说:“大事还得靠恩来。”毛主席点点头,刘少奇只是笑,没多说一句。后来有秘书回忆,那天晚上,大家说的不是“总理”,而是“还是恩来最合适”。 在一间亮着油灯的小屋里,命运的指针悄悄转向了一个人。也就在那一刻,总理两个字成了大家心照不宣的称呼。同志一词人人都有,只有总理这个小名,是历史和人民共同选出来的。 周恩来接下了这个担子,没有激动,也没有推脱,只是低头把桌上的文件又理了一遍。那种淡定,不是天生的,而是长年累月被复杂局势磨出来的底气。 建国初期的中国,满地的烂摊子,什么都要从头来。每一个新规定的出台,每一个国际场合的出面,都是全新的挑战。别人说他是定海神针,其实他心里很清楚,每一步都如履薄冰。 到了中央工作,周恩来的日子变得像钟表一样精准。西花厅的灯常常亮到天亮,秘书们轮流打盹,只有他始终坐在书桌后,批阅文件从不含糊。有人说他是“全天候总理”,不是夸张。 1974年3月26日,他的日程表上,清清楚楚写着一天工作23小时。那天他在理发椅上批文件,洗手间门口等人汇报,连喝水都得趁会议间隙。连英国记者都感慨,中南海的灯光下,总理的身影比影子还忙碌。 但他不是只会拼命的“工作狂”。在生活细节里,周恩来同样较真。每次用车,哪怕是去探望亲属,也一定自掏腰包结算汽油费。他的家人数次被安排到艰苦地区工作,没有一个人例外。 周恩来身边的人都知道,他的自律有点“夸张”。秘书小王曾经偷偷算过,总理每天睡觉不超过四小时。医护人员还记得,哪怕住院,旁边总有一堆文件。 护士推门时,经常看到他正靠着床头闭眼念材料。病情已经很重,他还是坚持要听云南锡矿工人肺癌防治的最新进展。 医生劝他休息,他只是摆手,眼神里只有国家大事。外人只看到了总理的光环,只有身边的人知道,他的身体早已是“用完即弃”的状态。 到了最后的日子,西花厅的空气开始变得沉重。工作人员还是习惯性地叫他“总理”,可是这时候,他却难得露出难过的神情,吃力地说:“不要再叫总理了。” 这一句,让屋子里的人都红了眼圈。总理两个字,他珍惜了一辈子,可在生命的尾声,他更怕自己担不起。 有些人一辈子都在追求头衔,有些人却用一辈子把头衔活成了“小名”。周恩来就是后者。邓颖超那句玩笑,背后藏着无数次夜不能寐的坚持和无声的付出。总理这个小名,是人民给的最高奖赏,更是他用生命换来的信任。 时代变了,环境变了,总理的故事却一直留在很多人心里。不是他有多伟大,而是他让大家相信,总有那么一个人,会把每一份托付都当作一辈子的承诺。每个人都想遇到这样的“总理”,每个人也都可以在自己的岗位上,做那个让人放心的人。 参考资料: 周恩来纪念网:邓颖超笑答周恩来小名叫“总理” 中央文献出版社《周恩来年谱》等公开出版资料