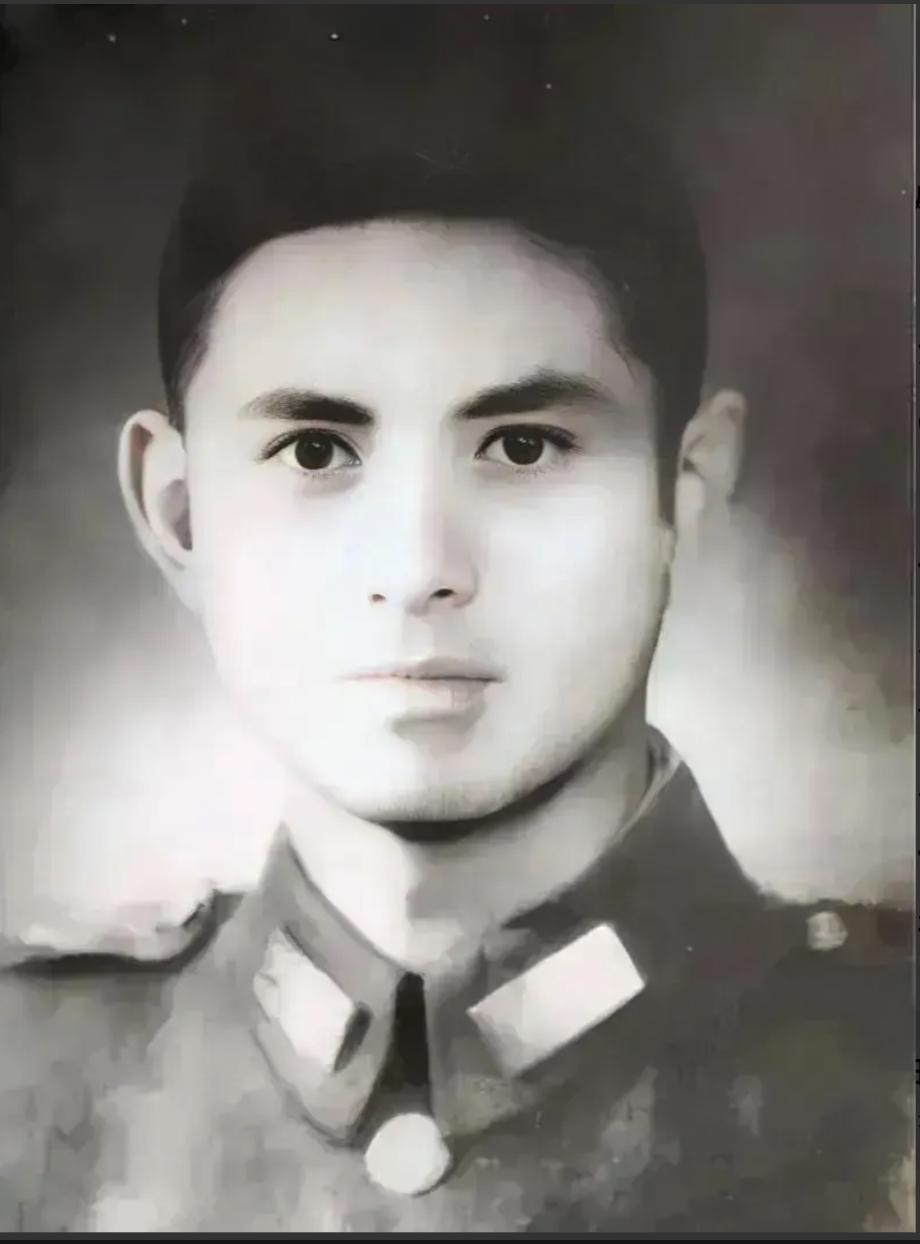

1958年,留在朝鲜境内帮助建设的10万大军突然神秘失踪,美国特务人员寻找了两年之久,我国也派人寻找了两年多也都一无所获,但不久之后,一个惊人的消息传来…… 抗美援朝停战后,第20兵团留在朝鲜帮着重建,官兵们修公路,搭桥梁,还帮当地人恢复农田生产。部队散在几个营区,每天挖沟渠,建仓库,成了当地恢复正常生活的重要帮手。1958年冬天,上级发下来一道严格命令,全兵团得马上离开驻地,去干新任务。行动从晚上开始,分成几个梯队,每队人带上个人装备和少量物资,走偏僻小道。营地留着原样,帐篷里被子叠好,灶台锅碗没动,绳子上还晾着衣服,就是为了让外面的人以为部队还在那儿待着。首批人悄悄集合,上封闭列车,车厢窗户用布挡严,外面看起来像普通货车。 列车从朝鲜边境进东北,途中不走大城市,只在小站停一下加煤和水。官兵在车里安静待着,不准大声说话,每人发干粮和水壶对付着吃。沿途站牌全用帆布蒙上,免得让人认出路线。转移分批走,后面的梯队隔几个小时再动,避免引起注意。美国情报部门发现不对劲,赶紧派侦察机飞过朝鲜上空,从平壤到鸭绿江都扫一遍。特工还混进边境村子,问居民部队去向,查废弃营地,但两年下来啥线索都没。咱们这边也派人查情报,走访东北铁路和哨所,看运输记录,两年多也没啥收获。 列车往西北开,过辽宁和内蒙古,到甘肃,再进新疆罗布泊西北边。停在临时轨道末尾,官兵下来就见满眼戈壁,风沙吹得黄尘漫天。地表全是石头和盐碱,白天热得四十多度,晚上冷到零下。张蕴钰带头率勘察队从敦煌出发,过玉门关和白龙堆,徒步进罗布泊盆地。1958年12月24日,他们打下第一根桩子,标出爆炸场中心。小队带测绘工具,记地形和风向,选场区,包括试验点和观测站。勘察花了好几天,穿越上百公里沙漠,绕开盐沼,定在罗布泊西北100公里处,那儿平坦,没人住。 主力部队到齐后,马上开工。官兵用镐头铲子挖半地下屋子,深两米,墙用土坯砌,顶上盖帆布挡沙。水从远处驼队拉来,咸苦得难喝,得滤过再用。打井队用手动钻在沙漠找水,前几次钻杆卡住失败,后来在低地打出一口淡水井,安上手泵供大家。建铁路支线,官兵先整路基,铺枕木钢轨,伸几百公里接外线。过程中,手抬肩扛吨重轨道,肩膀磨破也得干。机场建跑道,用滚筒压实,浇混凝土,能让大飞机起落。发射塔测精准,他们设哨点,官兵守高地,用经纬仪记坐标,几天几夜测气象。 保密工作做得死死的,通信只用指定频道,家属信寄到“某地信箱”,内容就说天气和身体,别提地方。医疗队治沙尘感染和劳动伤,设临时诊所,用有限药维持健康。高峰时,官兵轮班,晚上点煤油灯接着干,赶进度。两年后,基地有点样子,1960年中国仿制第一枚导弹在这儿发射,飞上天准准打中目标。这事儿传开,才解开部队消失的谜。基地再扩,官兵建堑壕和仪器室,准备下步试验。整个转移和建过程,靠严密组织,官兵在苦地方完成基础设施,推动国防目标。 基地一步步建好,官兵加辐射监测和通信线。1964年10月16日,第一颗原子弹在罗布泊炸响,官兵从60公里外观测点看到冲击波和蘑菇云。1967年氢弹试验成,官兵帮组装和查安全。1970年,第一颗人造卫星从这儿上天,官兵管轨道算和发射台保养。张蕴钰当司令时,管多项试验,协调工程兵和科研,确保每步合规。1971年后,他慢慢交工作,八十年代退休,住北京,整理历史资料,教年轻军官。他写回忆录,记基地经验,指导后辈。2008年8月29日,他在北京去世,91岁。基地官兵不少继续干国防,转业后散各地,晚年有时聚聚,聊当年事。