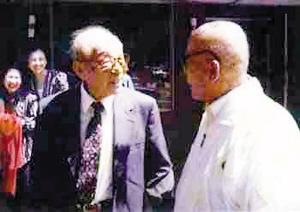

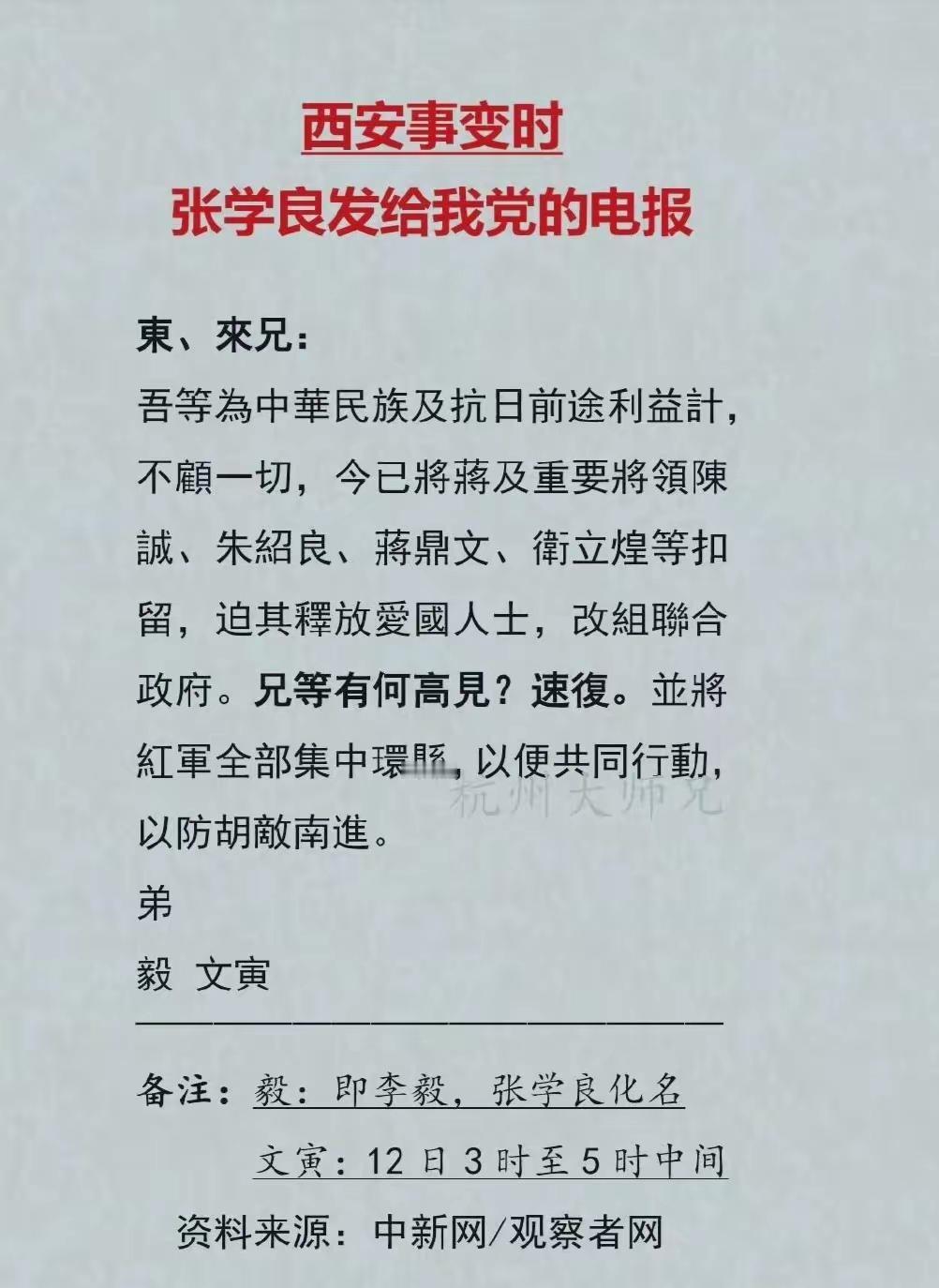

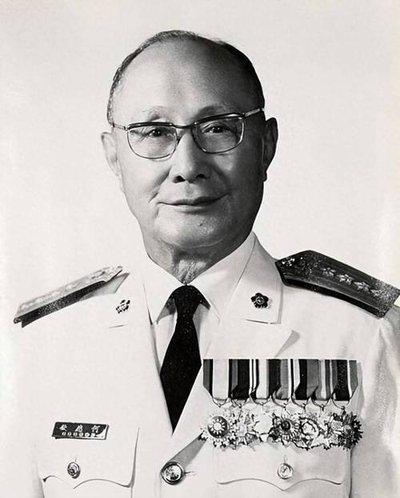

1991年,邓公请张学良回国,张学良却说:我回去可以,但必须答应我3个条件。 1991年已经在台湾解除软禁的张学良,终于获得机会飞往美国探亲。而在北京,邓公一直关注着这位老朋友的动向。 得知张学良想见见老部下和老朋友,邓公当即拍板,决定派一个人去美国。这个人选非常讲究,必须分量够重,又得跟张学良交情深厚。 最终,这个重任落在了吕正操身上。 吕正操是张学良真正的“老铁”,两人都是辽宁海城人,早年一起在东北讲武堂读书,后来又在东北军共事多年。 1936年西安事变后,两人因为不同的政治选择天各一方,这一别,就是整整54年。 当时的吕正操正在医院养病,听到这个任务,二话不说就开始准备。为了不给张学良惹麻烦,这次出行定调为“私人会友”。 随身携带的,还有一封份量极重的信——邓颖超受邓公委托亲笔写的邀请函,信里只有一层意思:祖国的大门,永远向你敞开。 5月29日,张学良早早就等在了门口,穿着一身笔挺的西装,虽然头发全白了,但腰杆依然挺直。 当吕正操走下车的那一刻,张学良一眼就认了出来。两人快步上前,四只手紧紧握在一起,激动得连话都说不利索。 吕正操感慨万千:“少帅,咱们从西安分别到现在,正好54年5个月零4天啊!” 张学良听完,眼眶瞬间就红了。他紧紧拉着吕正操的手,仿佛要把这半个世纪错过的时光都补回来。 因为当时周围人多眼杂,两人没敢深聊,只是简单叙旧,约好第二天找个安静的地方细谈。 第二天傍晚,曼哈顿一家瑞士银行的经理办公室里,门窗紧闭,只剩下两位老人。 吕正操郑重地掏出了那封信。张学良因为年纪大视力退化严重,几乎是把脸贴在信纸上,一个字一个字地抠着读。 这时候,吕正操趁热打铁,转达了中央的意思:只要你愿意,随时欢迎回大陆看看,哪怕只是治病、散心都行。 过了好一会儿,张学良叹了口气,终于吐露了心声,心里明明白白想回去,做梦都想。可是现在时机不对。只要一动身,两岸的政治局势肯定要受影响,他不想因为我个人的这点私事,把好不容易平静下来的局面给搅乱了。” 就在大家以为彻底没戏的时候,旁边的阎明光(阎宝航之女)插了一句嘴,提到上海有位眼科名医,人称“东方一只眼”,治眼疾是一绝。 听到这话,张学良眼睛突然亮了,当场拍板:“那我做个决定,我想回大陆治眼睛!” 这一句话,让在场所有人都沸腾了。吕正操激动地表示,什么时候回来都行,所有行程都会安排妥当。 紧接着,张学良一脸严肃地提出了那个著名的“约法三章”。他说:“我回去可以,但我是个普通老百姓,不能搞特殊。必须答应我三个条件:第一,不准搞任何形式的欢迎仪式;第二,绝对不见任何记者;第三,老朋友见面可以,但千万别搞那些恭维客套的排场。” 这三个条件,与其说是要求,不如说是一位百岁老人的谦卑。他不希望自己的回归变成一场政治作秀,只想安安静静地看一眼故土,治一治眼睛。 那一刻,所有人都觉得这事儿成了。回家的路,似乎就在脚下。 可这次会面后,张学良回到了夏威夷。不久后,他的夫人赵一荻身体状况急转直下,张学良不得不留在身边照顾。再加上当时两岸关系的微妙变化,台湾方面也施加了无形的压力。 张学良只能一等再等,他在给吕正操的回信里写道:“寄居台湾,翘首云天,无日不有怀乡之感。”字字句句,都是想回家的呐喊。 遗憾的是,这一等,就是永远。 2001年10月16日,101岁的张学良在夏威夷病逝。直到生命的最后一刻,他也没能再次踏上那片让他魂牵梦绕的土地。那个“回大陆治眼睛”的约定,终究成了空头支票。 听到老友去世的消息,远在北京的吕正操悲痛欲绝。他在唁电中写道,张学良是千古功臣,当年如果不发动西安事变,中国的历史可能就要改写。 他为了国家统一,牺牲了自己的后半生,哪怕到了晚年,依然为了不给两岸关系添麻烦,放弃了最后一次回家的机会。 如果当年张学良真的回到了大陆,站在沈阳大帅府前,看着如今的中国,他又会是怎样的心情呢?欢迎到评论区讨论